来源:武汉大学

北京时间 7 月 12 日,Science(《科学》杂志)在线发表了武汉大学高等研究院、化学与分子科学学院雷爱文教授团队关于交流电合成化学的最新研究论文,题为 「Programmed alternating current optimization of Cu-catalyzed C-H bond transformations」(程序化交流电优化铜催化 C-H 键转化反应)。

武汉大学高等研究院特聘副研究员曾力、化学与分子科学学院博士生杨庆红、高等研究院硕士王建兴为论文的共同第一作者,雷爱文教授为唯一通讯作者,武汉大学为第一署名单位。

▲从左至右:杨庆红,雷爱文,曾力,王建兴和易红

合成电化学新技术是国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)评定的 2023 年度化学领域十大新兴技术之一。因为其具备绿色、安全和低能耗的特性,合成电化学新技术将有望发展成为新质生产力,用于解决当前基于化石能源驱动的现行生产力产生的环境污染、安全生产风险和高能耗问题。这种新兴合成技术主要以直流电 (DC) 作为驱动力,并通过调节电流或者电压控制化学反应过程。交流电 (AC) 具有极性反转和周期性波动的特点,并且具备如波形、频率、占空比等更多可调节电学参数的优势,为实现精准物质制造提供 「 无限潜力 」。然而,更多维度的电学参数引入电化学合成反应中会导致可优化的反应条件呈指数级增加,极大增加了研究难度。因此至今为止交流电合成技术仍然处于萌芽阶段,仅有数例简单应用研究见诸报道。

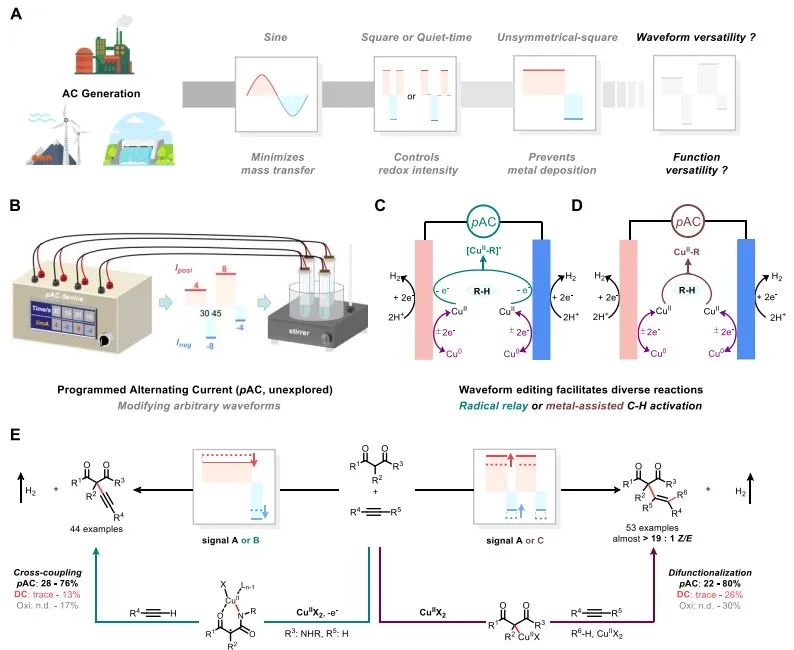

雷爱文教授团队耕耘绿色合成化学超过 15 年,本项研究首创开发了可编程波形交流电 (pAC) 合成技术,实现了铜催化的放氢气氧化交叉偶联反应。通过对交流电波形的电学参数(频率、电流和占空比)进行程序编辑可得到定制化的交流电信号。不同编辑模式的电信号不仅促进了电解条件下铜催化剂循环再生,而且分别精准调控铜催化剂形成 「 铜结合碳自由基物种 」 和 「 碳-铜活性物种 」。另外,雷爱文教授团队开发了原位电子顺磁共振波谱-交流电解联用表征技术,首次观测到不同交流电信号动态调控铜催化物种活性的变化规律。基于可编程交流电合成技术,研究团队成功实现了铜催化活化烷烃直接碳氢键氧化偶联反应和氧化双官能团化反应,而这两类反应在传统氧化剂条件和直流电氧化条件下均表现出较差的反应性。

此项研究实现了交流电解环境下金属催化物种精准调控,解决了电合成条件下过渡金属催化剂容易在阴极析出失活而必须用分离池的问题。此项研究为一体式电解池条件下,金属催化耦合电催化发展新型合成反应提供可行路径。可编程波形交流电合成技术的出现,将为合成电化学新技术在绿色物质制造等更广泛应用领域提供极大助力,为化学化工绿色化,智能化和高端化提供新的动能。

雷爱文教授倡导建立高等研究院 「 光电纳米催化中心 」 这一多学科的科研平台,相继在光催化,电催化,光电协同催化和纳米催化领域取得研究成果。据悉,雷爱文教授深耕绿色氧化偶联十五载,迄今为止发表论文 500 余篇,在 Science、Nature Chem. (2 篇)、Nature Catal. (3 篇)、Nature Synth. (3 篇)、Nat. Commun. (19 篇)、JACS (33 篇)、ACIE (50 篇)、Chem (3 篇)、Chem. Rev.(5 篇)、Chem. Soc. Rev.(3 篇)、Acc. Chem. Res.(2 篇) 等影响因子大于 12 的杂志上发表论文 140 余篇,总被引用超 37000 余次,H 因子为 106。2016-2024 年连续入选 Thomson Reuters 和 Elsevier 的全球 「 高被引科学家 」。

据悉,该工作得到了国家自然科学基金重点项目,国家重点研发计划项目、武汉市科学基金和中国博士后创新人才支持计划等基金的支持。