来源:西湖大学生命科学学院、丁香学术

北京时间 6 月 12 日,Nature 在线报道了西湖大学生命科学学院柴继杰团队及合作者的突破性研究成果-他们揭示了植物中 NLR 蛋白的寡聚促进自抑制机制及六磷酸肌醇/五磷酸肌醇在植物免疫信号中的新角色- 简单说,就是他们发现了此前未曾被发现的一类 NLR 介导植物免疫的独特机制。

这一研究为理解植物 NLR 免疫系统的复杂性提供了新视角,也为应对植物病害引起的粮食减产、粮食安全问题提供了新思路。

论文截图

论文截图

人们很早就关注到植物的抗病现象,并提出了「植物抗病基因」的概念。抗病蛋白,简称 NLR,又称由核苷酸结合和富含亮氨酸重复序列受体,是由抗病基因(R 基因)编码而成的蛋白。NLR 蛋白作为免疫受体,能够特异性识别入侵病原体特异的效应因子,激活强烈的免疫反应,包括在被侵染的部位引发细胞程序性的死亡,有效阻止病原体的侵染。

这种抗病蛋白简称 NRC 蛋白(为植物细胞死亡所需要的一类 NLR 蛋白)。在番茄中,即便在没有外敌入侵的正常情况下,它的表达量依然比较高。简单理解,蛋白质的表达,意味着进入功能「准备中」的状态,一旦数量过多、浓度过高,很可能会激活「断臂求生」这一步。用这样的眼光去看,大量集结的 NRC 蛋白,随时都有可能在没有病虫害的情况下开启过激免疫战斗的风险。

事实上,NRC 蛋白如何在在没有病原体侵染的情况下,却能保持抑制状态,一直是该领域一个有趣的问题。研究团队基于既往研究经验推断,这类 NLR 蛋白可能存在未知的避免自我激活、保持自抑制状态的机制。

如何证明?结构决定功能。

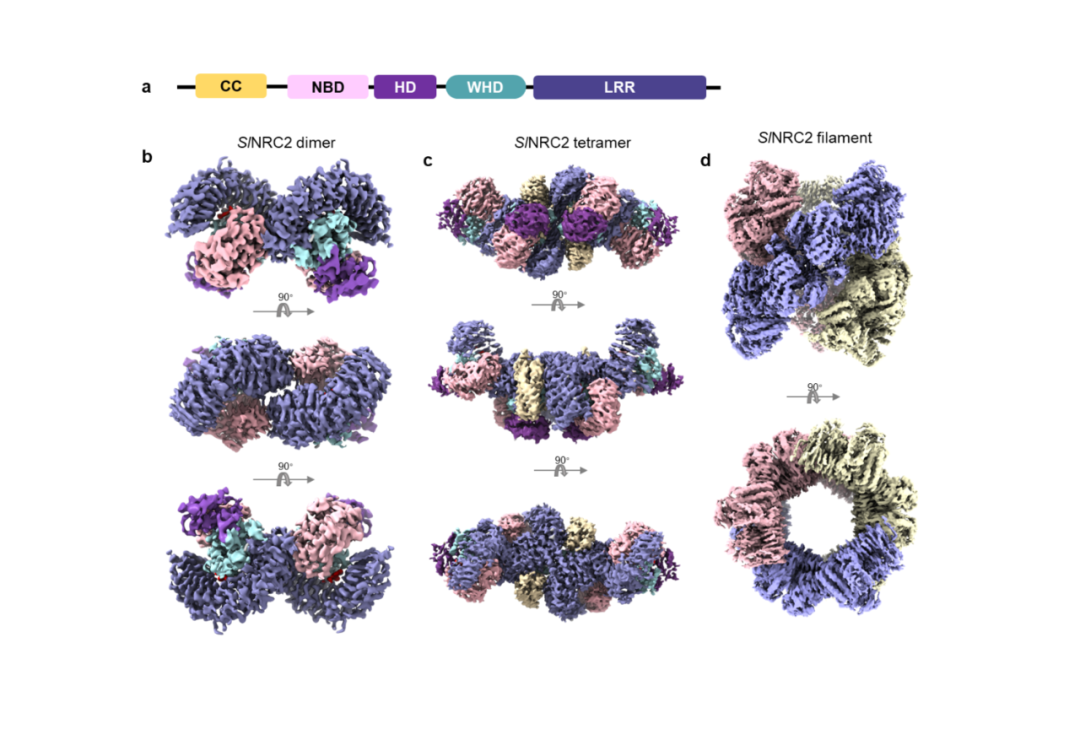

研究团队同时辅以植物遗传学、质谱等生物化学实验手段,对研究发现进行多重验证。发现番茄中的一个 NRC 蛋白 NRC2 能够形成二聚体和四聚体,并在浓度增加条件下形成高阶寡聚体。利用冷冻电子显微镜,研究团队展示了 NRC2 蛋白在这些寡聚体中的非活性构象。结构分析显示,NRC2 的二聚化和寡聚化能够稳定其自身的非活性状态,防止其自发激活,即通过不同单体之间的相互作用,保持稳定的自抑制状态。

也就是说,这些蛋白自发形成了一种能防止激活、进入下一步免疫状态的结构形态,并不会鲁莽「作战」引发免疫危机。常规认知里的「浓度高、表达多」会诱发蛋白激活状态,到 NRC2 身上,反而成了有利于它形成抑制结构的条件。

图 1. 结构解析番茄 NRC2 的不同寡聚状态,二聚体、四聚体及寡聚体

图 1. 结构解析番茄 NRC2 的不同寡聚状态,二聚体、四聚体及寡聚体

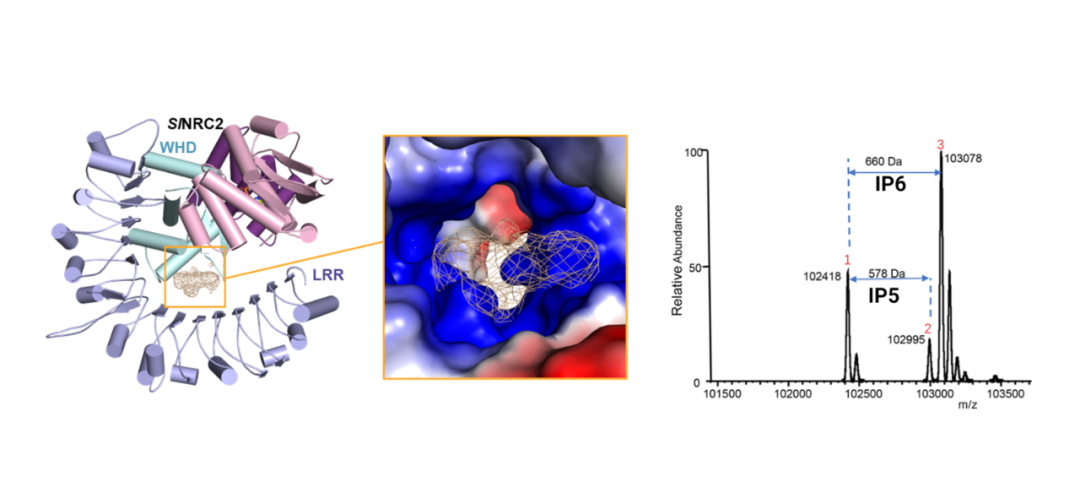

更重要的是,研究团队还发现了磷酸肌醇在维系 NRC2 蛋白介导的免疫中,起到了重要的「辅助」作用(也就是「辅因子」);由于 NRC 蛋白隶属 NLR 蛋白,这也是科学家第一次发现 NLR 蛋白需要辅助因子来发挥免疫作用。

磷酸肌醇是植物能量代谢过程中非常重要的一类有机小分子。研究团队发现,磷酸肌醇与 NRC2 蛋白有「勾连」—— 磷酸肌醇(IP6, inositol hexakisphosphate;或 IP5, inositol pentakisphosphate)与 NRC2 蛋白的 C 末端富亮氨酸重复(LRR)域结合,通过质谱分析就可以验证植物中 NRC2 确实结合磷酸肌醇,并证明磷酸肌醇的结合对于 NRC2 介导的细胞死亡反应是必需的。

在随后的对照组实验中:在「去掉」磷酸肌醇后,NRC2 蛋白果然就不易被上游效应因子激活,证实了磷酸肌醇在调节 NRC2 信号传导中起到了关键的辅助因子作用。

图 2. 番茄 NRC2 结构中发现磷酸肌醇小分子及质谱鉴定结果

图 2. 番茄 NRC2 结构中发现磷酸肌醇小分子及质谱鉴定结果

「这意味着植物的免疫反应信号与植物的能量代谢过程可能关联在一起,同时也提出了一个未来很值得研究的科学新问题。」 柴继杰总结说。今年年初,柴继杰联合合作团队揭示了一类植物抗病蛋白通过底物诱导的凝聚体激活的新机制,同样被《自然》(Nature)收录;再往前,去年夏天,柴继杰荣获「未来科学大奖-生命科学奖 」,颁奖词指向抗病小体的发现,这个发现被认为是植物免疫领域的里程碑式事件,系列成果陆续发表于Science、Cell、Nature......

接下来,柴继杰团队还将针对本次发现的辅因子如何在植物免疫中发挥作用,植物能量代谢和免疫如何存在联系,展开进一步的研究。柴继杰说:「 我们希望关于抗病蛋白的知识,能够真正应用到农业生产中,在不影响植物生长,不影响粮食产量的情况下,让植物能够尽量抗病虫害」。对于一个拥有 14 亿人口的大国而言,粮食安全是真正的「国之大者」。

西湖大学生命科学学院讲席教授柴继杰、德国马克斯-普朗克植物育种研究所 Paul Schulze-Lefert 教授及湘湖实验室马守偲研究员为该论文的共同通讯作者。湘湖实验室马守偲研究员与德国马克斯-普朗克植物育种研究所安春鹏博士为该论文的共同第一作者。德国马克斯-普朗克植物育种研究所的 Aaron W. Lawson、Florian Kümmel、Nitika Mukhi 博士,西湖大学生命科学学院曹禺博士、孙玥博士,西湖实验室的韩志富研究员,西湖大学质谱平台的潘晋亨及冯杉博士,科隆大学的 Jan Jirschitzka 博士,新加坡南洋理工大学的 Eddie Yong Jun Tan 及 Bin Wu(吴彬)教授等也为该研究做出了重要贡献。该研究得到科技部重点研发项目及国家自然科学基金的支持。

论文原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07668-7