中国留学生:替补队员参加主力队1985 年出国的前几年,最耿耿于怀的是国内媒体经常刊登我国留学生在美国如何如何轻而易举,学业顶尖、研究杰出。因为那不是事实。对于绝大多数留学生来说,都碰倒这样那样的困难。天才如杨振宁,也曾因为实验不行而沮丧过,何况其他人。当然,对于不同的学生,在不同的学校、以及学校不同的专业项目,感受不同。但只要确实是顶尖的学校和专业项目,而且美国人认为有前途的,那么美国学生就会很强。当时也很容易看:有些学校有些专业项目,录取中国学生平均不到每年一个。也就是,这些学校这些专业项目人家毫不稀罕中国留学生。1980 至 1990 年代,估计有十几二十年,MIT 的生物系、旧金山加州大学的生物化学和神经生物学两个专业、洛克菲勒大学的全校研究生计划(本文制造 MCR 这样一个平时没有人用的简称来形容类似这三个学校专业的机构),大约都是这样。有些中上和中等学校和专业,很快就变成依赖中国留学生,因为其美国生源质量不行。这些学校和专业毕业的中国留学生,并非就不行,而有少数反而出类拔萃。事后分析,可能因为没有机会被美国学生吓到,自信心得到保障,而且老师可能比较重视。在 MCR 类,估计中国学生被重视极为罕见(如果有的话),而需要自己坚持。在目睹确实美国学生品学兼优、天赋和努力并进的情况下被老师重视后,不怕环境认为自己似乎是替补队员,而以主人翁的姿态,为尊重自己而持之以恒。

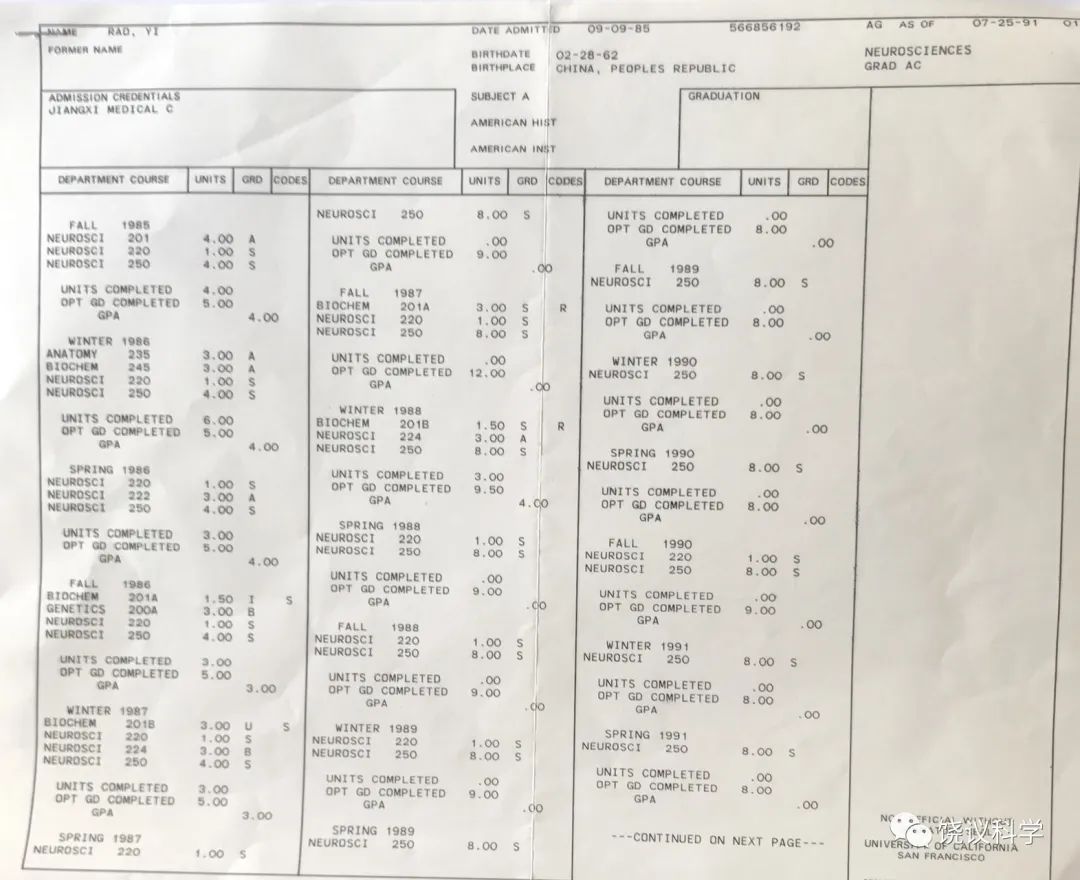

成绩单:不及格怎么办?成绩单对教育最终端的学生(博士学位研究生)用处很小,对自然科学的研究生几乎无用,除非不及格,基本没人看。到新学校(比如从农村到城市、或者出国留学),一般规律是第一年难、以后容易。很多人不一定看懂我小学到南昌第一个学期成绩单。而需要考虑的是当时我刚刚从农村回到南昌,前面都在农村读书,而南昌的第一个学期就是一个重要问题。这个问题的重要性,当时文波的父亲姜老师专门和我母亲谈过。姜老师当时是樟树中学(「 樟中 」)的老师、后来在宜春。他专门说农村的学校比南昌的要差很多。所以,在南昌的第一个学期无惊无险平平坦坦说明农村没有造成永久伤害,至少对一般小学读书上课没有特别影响。在美国念研究生的成绩单,1985 年秋天开始。美国生物的博士一般 4 到 6 年,修课集中在前两年。1985 年秋,我到美国旧金山加州大学(UCSF)的第一个学期,其困难是自己当时马上意识到,需要特别努力。我在美国念研究生的成绩单有点奇葩:最初到美国的第一个学期专业课(神经生物学/神经科学 201)得 A,第二个学期经历了我一生最难的考试(细胞生物学/生物化学 245)也是 A,但第二学年连续两个学期有问题:一门连续一年的选修课在上学期不敢参加考试,得 I(incomplete)未完成,下学期没上课,得 U(unsatisfactory)不满意(也就是不及格)。UCSF 成为全世界生物医学前几名,其生化系起了至关重要的作用。到 1980 年代,它不仅研究突出,而且教学非常好。生化系的分子生物学、细胞生物学、遗传学、发育生物学都很好。UCSF 的神经生物学组建于七十年代末,主要是从世界第一的哈佛得到种子(而遗传工程与哈佛的关系是反过来,UCSF 输出到哈佛)。我到 UCSF 第一学期上神经科学课程有相当难度。UCSF 神经生物学计划招生好像后来有过一年十几人的时候,但当时我们同班只有 4 个学生(一位斯坦福大学教授的儿子、哈佛本科毕业,一位普林斯顿毕业,一位 Reed 学院毕业,再就是我--江西医学院本科、上海第一医学院硕士未毕业),从纸面上我比他们差的不是一点。他们上课方式、考试方法也不同于我在中国的经历。就说是刘姥姥进大观园,也不是太离谱。有外系学生加入听神经科学的课程,所以通常上课 8 到 10 人,除我和一位台湾的学生,皆美国学生。美国考试分数按正态分布,在我之前几年有过以一位中国学生,告诫我考试要当心很容易给美国学生垫底。我很紧张,从小在中国被老师年年批评的 「 上课随便讲话、做小动作 」 都没了。我去美国前英文算很好的,但第一学期上课在语言上不能完全听懂,而又不甘心用录音机。我在上海养成读文献的习惯,超出当时绝大多数国内老师的文献阅读(上海念研究生时曾外系老师出题,正好我读过文献,答题用了他不知道的,他事后找文献补习)。在 UCSF 不仅读每堂布置必读文献(一般一两篇),还读老师列的更长参考文献的每一篇。那时要到图书馆一本一本找杂志、一篇一篇复印,有点体力活。美国考试也不象中国生物、医学背书就可以的方式,第一学期的神经科学就有动脑筋的题目。学习内容很喜欢。第一学期学习完全没有把握,比较紧张努力致专业得 A 的结果后,随即的苦恼是松下来不知道怎么过圣诞-新年,只好坐火车去斯坦福到上海期间遇见的高年级同学家里讨饭吃。其实他们也不太会做饭,但比我孤家寡人好(我发明过酱油炒面包等奇葩食品,为了解决自己吃不惯美国食品又不会做中国菜的问题)。第二学期必修生化系的细胞生物学(课号 Biochem 245),当时出场的老师阵容强大:被公认比诺贝尔奖得主更聪明的 Marc Kirchner(当时好几个研究突破,后任哈佛细胞生物系主任、再后建哈佛系统生物系主任)、几年后的诺奖得主 Michael Bishop(1976 年发现正常细胞有原癌基因)、G 蛋白专家 Henry Bourne、已经做出给他导师得奖工作的德国人 Peter Walter 等。全世界用的细胞生物学教科书都是当时 UCSF 生化系主任 Bruce Alberts 等主编(他后来是美国国家科学院院长、Science 杂志主编,也就是 2010 年邀请施一公和我在《科学》刊物上发表社论的那位,他到 UCSF 以前在普林斯顿做过教授),这门课的质量很高。但是,Kirschner 不仅讲话大舌头,而且他讲课很深奥,等到出考题就更奇怪。细胞生物学考试是带回家的(take home),对我来说是第一次。但是,周一发下考题,我一筹莫展,全部搞不懂,一周时间过半,我还有题目不懂,特别是 Kirschner 的题目,心里颤颤巍巍,好不容易周五交卷,没有把握,得了 A 非常高兴。不过到今天,我也不清楚 Kirschner 的那道微管的题目我到底搞对了多少。与之相反,广大中国本科生都认为生物好懂,细胞生物更是直观,不可能神秘兮兮,其实原因是老师不够好。第二学期的解剖(Anatomy 235)是 UCSF 神经生物学要求的神经解剖。我很讨厌解剖,但却修过三次:江医、上医、UCSF。后面两次我都要求只考试、不上课。上医让我考了,但没有计分。UCSF 让我考了,还记了分,居然是 A。

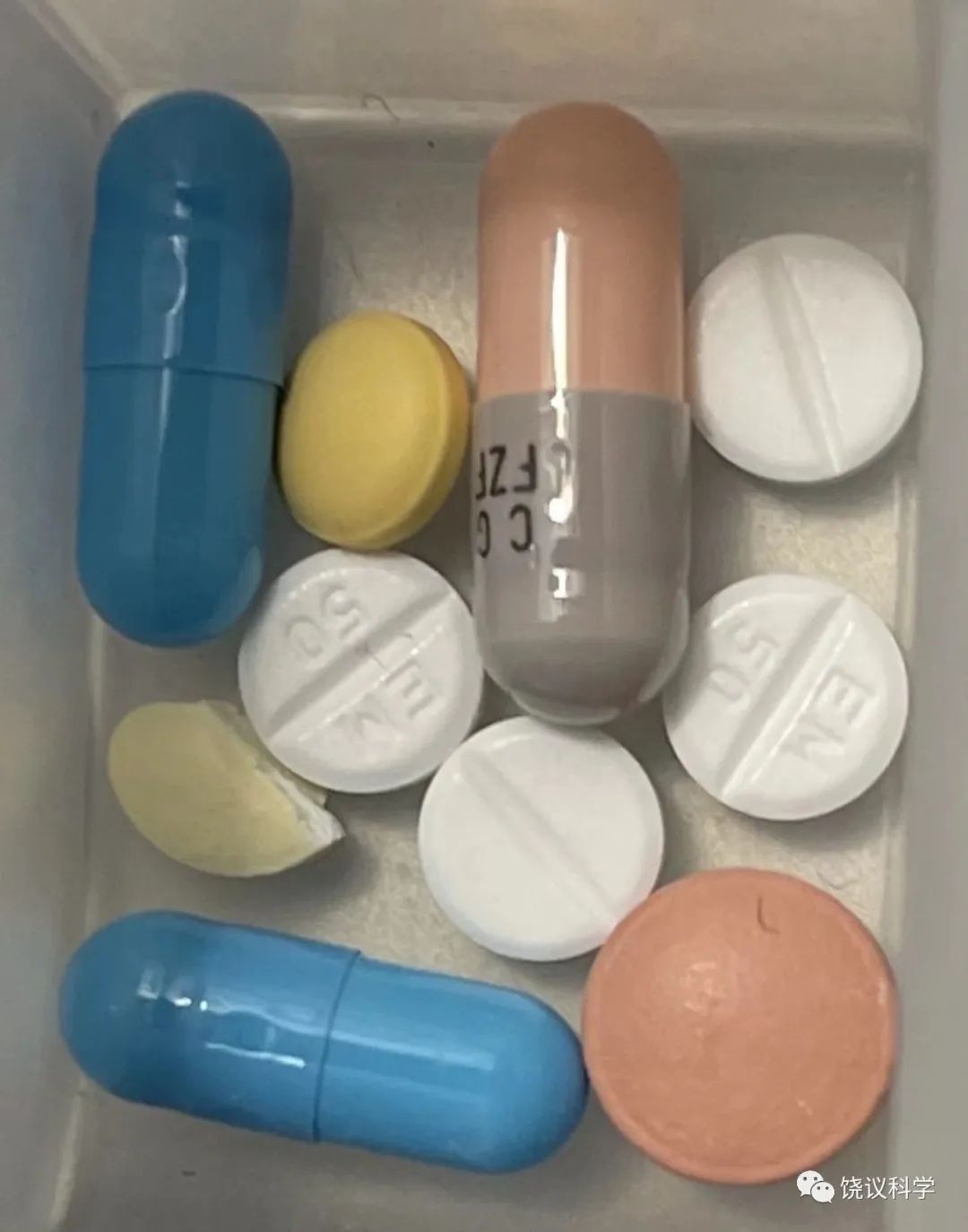

怎么第二学年翻车?一个原因是我做实验的动手能力不强(而多数中国学生就等到做实验的时候翻身解放),第二年的时候定了实验室,课程相对不重要,研究重要,但做什么研究,如何做好,很容易心焦。而那时已经接受了美国人的做什么都要高兴,高兴才做。这种矛盾心态,焦虑困难都自己闷在心里解决,可能容易心理失调,至少在还不能轻易驾驭心理模式的时候。另一个原因是遇那个年龄人的常见问题:交往异性。我在上医遇女友,1986 年秋她到斯坦福大学念研究生。旧金山到斯坦福开车 45 分钟。开车不熟练,开始还没车,一周能见一次就不错。那时留学生严重性别比例失调,斯坦福大学的中国男生别出心裁成立 「 斯光委 」(斯坦福大学光棍委员会),一群男生有活动、可能还互相通风报信。除了这些,还有台湾的、美国学生。我去她系里聚会玩到排球的时候,有个美国学生听说我们关系后将球猛击过来,直冲我的脸,好险。还有一中国女生自己将中国男友换成美国亿万富翁的儿子后,还鼓励我女友交美国男友。不能断定,但推测很可能以上两个因素导致我患甲状腺亢进(甲亢病因不明,但书上说精神紧张可有贡献)。不过,患病的前几个月并不知得病了,只是吃饭特多、体温高,而体重下降,看美国校医得到我是没病找病(那个草包医生戴硕大的戒指,问我是不是要考试了,UCSF 是学季,不是学期,当然经常是考试)。我第一学年的 A 导致自我感觉良好,第二学年虽然我们神经科学的课程任务不重,但我自作自划还开两门难的课程:我当时决定要结合分子生物学和神经生物学,那么不仅要学好自己的神经专业课,而且非专业的 UCSF 特长课程也要学的与他们专业学生一样好。我额外开生化系的遗传学(Biochem 200A)和分子生物学(Biochem 201)。遗传主讲老师是我一生听过最好的:Ira Herskowitz(1946-2003),循循善诱,他的考题都很好玩而巧妙。我把它安排为考试课(要被 A、B、C 打分)。我还选修生化系开一整年的分子生物学课程(两个学期的课号分别是生化 201A 和 201B,名称是 Bio Reg, biological regulatory systems),这样的安排,终于吃不消了,甲状腺亢进会头脑发热、晚上睡不着,而体力也很差,最后弱到一个俯卧撑都做不成,每天上学爬高坡有困难。因为遗传是打分,我集中考遗传(Biochem 200A),得了 B,而没参加 Biochem 201A 的考试,得了 I(未完成,选修课只给满意 S,不满意 U,未完成 I),第二学年下学期的 Biochem 201B 是自动继续 201A,完全没有去没上课,得 U。这种事情,我没告诉家里(留学的第一年估计给国内写了一百五十封信,其中五十左右给父母),一般学生到这种年龄都知道到说了也没用。第二学年下学期后期医生化验证明我患甲亢而不是无病找病,经过放射治疗,去除了甲状腺,不过后遗症是每天需要服用甲状腺素,迄今三十七年。

第三学年重新 (R) 念 Biochem 201 A 和 B,皆 S 通过。神经生物学本身后面还有 「 发育神经生物学 」、「 感觉神经生物学 」、「 细胞神经生物学 」 等细分课程,每门一个学期(如第二学期的 Neurosci 222、第五学期的 Neurosci 224、第八学期的 Neurosci 224,这些都不再在意分数,所以 A、B 都不记得了)。其中视觉和听觉的科学家还专门安排课程。听觉的科学家研究非常好,但讲课非常差。听课的学生没有几个不睡觉的。Neurosci 220 的一学分是指听学术报告和参加杂志俱乐部,Neurosci 250 的 8 学分是指研究(前两学年只算 4 学分,第二学年末通过资格考试后,全时投入研究算 8 学分)。我以后还开过其他系的课程,但不注册,不考试,旁听过 「 人类遗传学 」(Charles Epstein and Dave Cox)、「 结构生物学 」(Bob Stroud and Bob Fletterick)、「 病毒学 」(Harold Varmus and Mike Bishop)等等。研究生的课程参加考试得分无用,能带着的是真正学得的内容。安排个人生活与事业的关系,与我一样遇到问题的人恐怕不少,当年有一些人自从谈朋友出现挫折就不做事业了,可惜了其才能及其父母的期望。UCSF 的课程和学术报告,让我受益终身。一旦学会了,就可以开始最后长达几十年的积累。不会的人,几十年这些方面就是空白。说的直白一点,懂得生物学到我这样程度人,恐怕确实不够多。

第三学年重新 (R) 念 Biochem 201 A 和 B,皆 S 通过。神经生物学本身后面还有 「 发育神经生物学 」、「 感觉神经生物学 」、「 细胞神经生物学 」 等细分课程,每门一个学期(如第二学期的 Neurosci 222、第五学期的 Neurosci 224、第八学期的 Neurosci 224,这些都不再在意分数,所以 A、B 都不记得了)。其中视觉和听觉的科学家还专门安排课程。听觉的科学家研究非常好,但讲课非常差。听课的学生没有几个不睡觉的。Neurosci 220 的一学分是指听学术报告和参加杂志俱乐部,Neurosci 250 的 8 学分是指研究(前两学年只算 4 学分,第二学年末通过资格考试后,全时投入研究算 8 学分)。我以后还开过其他系的课程,但不注册,不考试,旁听过 「 人类遗传学 」(Charles Epstein and Dave Cox)、「 结构生物学 」(Bob Stroud and Bob Fletterick)、「 病毒学 」(Harold Varmus and Mike Bishop)等等。研究生的课程参加考试得分无用,能带着的是真正学得的内容。安排个人生活与事业的关系,与我一样遇到问题的人恐怕不少,当年有一些人自从谈朋友出现挫折就不做事业了,可惜了其才能及其父母的期望。UCSF 的课程和学术报告,让我受益终身。一旦学会了,就可以开始最后长达几十年的积累。不会的人,几十年这些方面就是空白。说的直白一点,懂得生物学到我这样程度人,恐怕确实不够多。 初稿 2014 年 2 月 23 日2023、2024 年文字稍有修改补充

初稿 2014 年 2 月 23 日2023、2024 年文字稍有修改补充