导师是院士到底是一种什么样的体验?那大概是一种不再担心就业求学,推荐信分量十足,走路时白大褂都带风的感觉;是一种不劳而获,轻松掌握学术资源的感觉;是一种「鸡娃」鸡到导师身上,责任转移的感觉 ……畅想自己的导师成为院士,是一种常见于硕博研究生群体间的一种流行性疾病,因其有一定的传播性、带来实验停滞性,给科研圈带来极大负担。为此,我们联合 20 多位病友,共同凝练出《关于导师变院士「白日梦」综合症的诊断与治疗共识》,旨在缓解科研人焦虑,让科研人直面惨淡人生。* 仅供科研人做白日梦时自我诊断与治疗使用。

关键词:导师、院士、捷径、白日梦

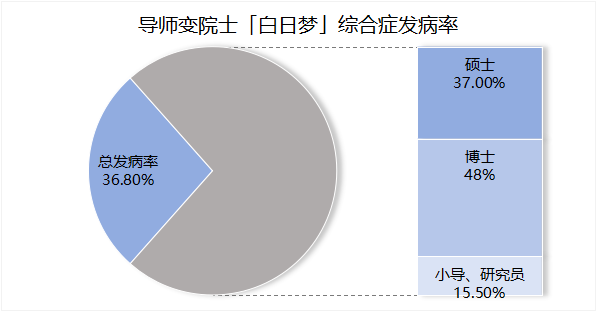

流行病学据统计,在全国范围的高校内,导师变院士「白日梦」综合症,发病率高达 36.8%,好发于 25~35 岁之间的科研类硕博,其中博士人群占比 48%,发病率略高于硕士,占比 37%,这类疾病少见于中年小导、研究员,仅占比 15.5%。因其具有一定的传播性,因此发病规律呈现出一定的课题组聚集性。

课题组大师兄患有此病,可能会通过闲聊「你说咱们导师当上院士,还愁什么经费、升学、青年基金啊」、眼神交流「一边看院士名单一边递眼色」等途径传递给师弟、师妹。

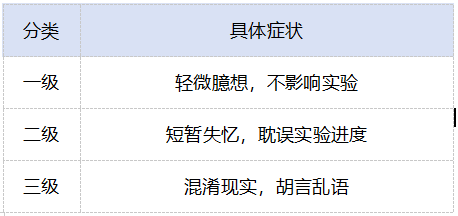

诊断与鉴别诊断临床症状还是诊断的金标准。一级症状:偶尔幻想导师成为院士后自己的朋友圈发什么,偶尔和师兄师姐讨论院士名单,但不影响日常实验。二级症状:在实验室做着实验会突然发笑,一不小心就会「我去!忘记 96 孔板加样加到哪一排了」或者「等等,今天在细胞间 2 小时了,到底给细胞换液没有?」

三级症状更为严重,这一阶段,患者开始将幻想融入日常对话「我们实验室可是未来院士实验室」「院士老板还没来吗?」,仅能保持一丢丢现实认知。

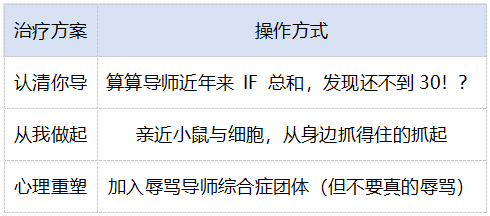

治疗方式与患者教育因科研,而渐渐脱离现实逐渐疯癫,是每个科研人的必经之路。针对这类患者,还是以回归现实的治疗方法为主:现实强化训练-认清你导 :每日回顾你导的近 10 年论文,算算影响因子,一算累计 IF 还不到 30,让大脑迅速降温;每周组会上分析你导的发言,与师兄师姐讨论你导的想法,就会发现「不过如此,这个 idea 可真一般啊」!梦想落地计划-从我做起:开始将注意力转移回到自己的课题、生活、小鼠、细胞。比如,给实验室里的小鼠起名并熟悉每一个小鼠的长相可以轻松区分实验组对照组、在培养皿中找到长得最好看的那颗细胞并拍照记录以激励自己,开始注重自己身边的点点滴滴,让梦想与现实接轨。心理重塑-定期参加研讨会:找到实验室里患有辱骂导师综合症的同学,参与他们的定期会议,带你拓展知识面,看见另一个世界、另一种可能。

参考文献:1、陈思远. (2024). 幻想与现实: 导师与院士之间的认知偏差与心理调适. In 科研人员的心理修炼手册 (pp. 234-256). 科技出版社.2、李晓明, 张华, & 王科研. (2024). 导师晋升院士梦想症候群的流行病学调查与应对策略. 科研心理月刊, 27(4), 123-135.