图片来源:中国科学院官网

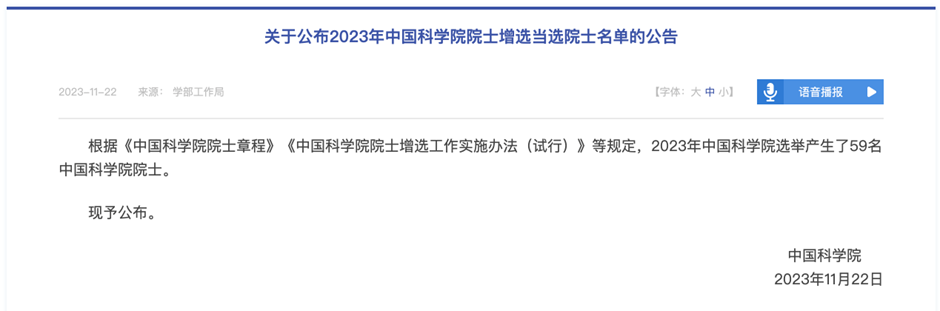

图片来源:中国科学院官网清华大学讲席教授,现任深圳医学科学院院长、深圳湾实验室主任,被誉为「最美女博导」的颜宁,终于毫无悬念地当选,是本次增选中最年轻的院士。她的推荐人是清华大学生命科学学院教授隋森芳院士。

图片来源:深圳医学科学院官网

年仅 45 岁就有如此殊荣,除了令人羡慕,也令人好奇。当我们翻看颜宁的人生经历时,她的三次转变或许能解答我们心中的疑问。

第一次转变:攀登学术顶峰的「冒险主义」

1996 年,颜宁以优异成绩考入清华,本科顺利毕业后,她选择去美国普林斯顿大学分子生物学专业继续深造,并成为施一公的得意门生。她只用 4 年时间就拿到博士学位。又经过 2 年博士后的历练,学有所成的颜宁回到北京。

此时,颜宁人生中的第一个重大转变,出现了。

在母校清华曾经的系主任赵南明的举荐下,颜宁在很短的时间内就顺利通过清华大学医学院的面试。2007 年 10 月,30 岁的颜宁成为最年轻的清华大学教授。

以颜宁当时在学术界的「身价」,她完全可以选择全球条件最好的高校和研究平台任职,并很快获得终身教职,最重要的是,这么做对她的能力来说相当保险,也是当时绝大多数留美清华学子的选择。可回国建立实验室,则意味着不确定性的增加。

颜宁毅然选后者,除了自信,还有冒险精神在「作祟」。她始终认为,自己的使命是去研究能拓展人类认知的重大问题,而不是只为求安稳地稳步爬升。

事实证明,这次冒险是值得的。

自 2007 年回国后,颜宁一心扑在结构生物学中膜蛋白的结构与功能研究上。

到 2011 年,短短四年里,颜宁的团队连续解析了五个重要的膜蛋白结构,相关研究在 2009 年和 2012 年两次出现在 Science 的年度科学十大进展中。

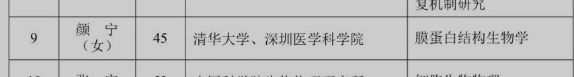

2014 年,颜宁带领团队一举攻克了 50 年不解的世界难题 —— 首次解析出人源葡萄糖转运蛋白 GLUT1 的三维晶体结构。Nature 称这一成果「具有里程碑意义」。

图片来源:文献截图

2015 年,颜宁团队进一步获得了具备更多构象的 GLUT3 结合底物和抑制剂的超高分辨率结构,从而清晰揭示出葡萄糖跨膜转运这一基本细胞过程的分子基础。

在随后的三年里,颜宁用冷冻电子显微镜技术陆续解析出了电压门控钠离子通道和钙离子通道的结构。

在清华的十年间,颜宁以通讯作者身份发表的 CNS 论文超过 20 篇。

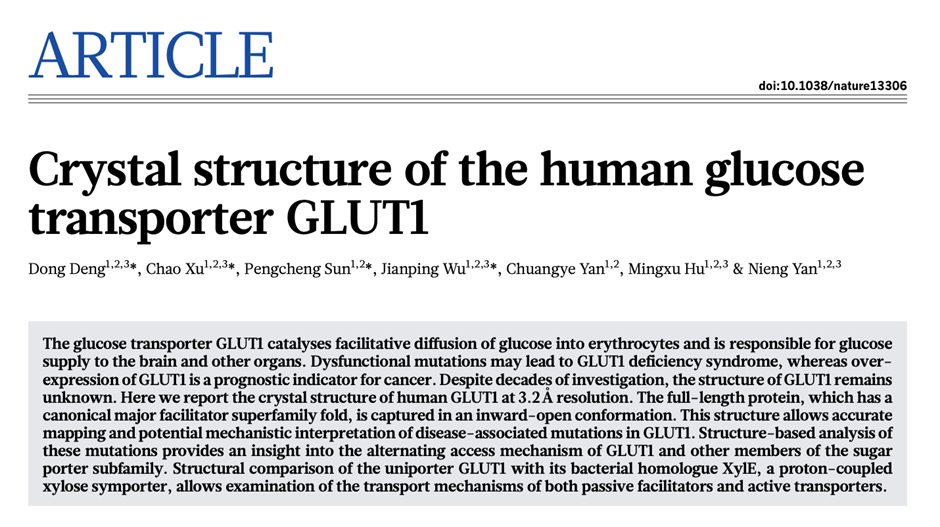

从学生到教授的身份转变,颜宁游刃有余。她的工作也得到外界的认可,2012 年,颜宁荣获中国青年女科学家奖;2017 年的院士增选中,颜宁以 39 岁的年龄初次参选,可惜未能当选。

图片来源:12371 网

第二次转变:院士落榜后的「负气出走」?

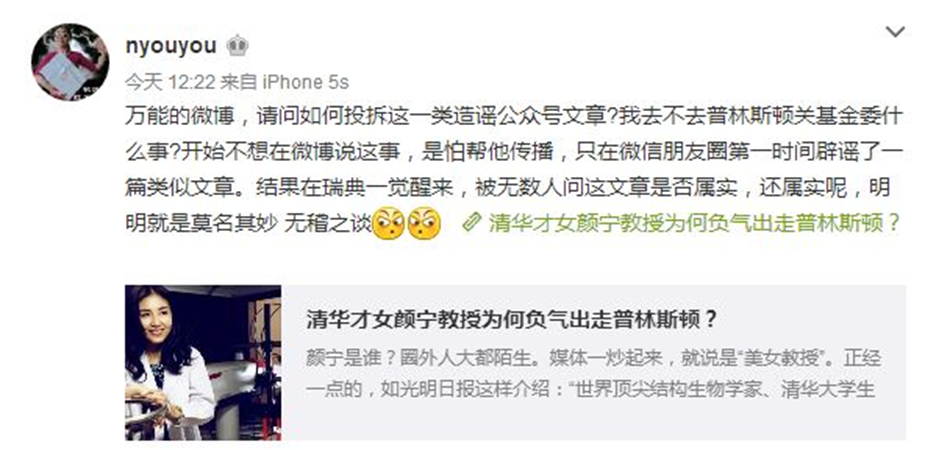

很多不理解颜宁的人认为,她 2017 年的离去,是因为没能入选院士的「负气出走」。

有人认为,该做的成绩颜宁超额完成,该得的荣誉却得不到。再加上颜宁的导师施一公,第一次选院士也是落榜,评院士的按资排辈痕迹未免太重,没有怨气才不正常呢。况且她还连续两年拿不到自然科学基金科研项目,一走了之,才是人之常情。

而由这些臆测引发的各种负面评论也蜂拥而至,甚至有人给颜宁扣上了「叛国」的帽子。

可常人如此,颜宁就该如此吗?

显然不是,颜宁专门在自己微博辟谣。

图片来源:微博

捋一下事件的时间线不难发现,2017 年中国科学院院士增选初步候选人名单是当年 8 月 1 日公布的,而美国普林斯顿大学的邀请,颜宁早在 5 月 7 日就已经接受。

颜宁,只是把离开清华当做「居安思危」的新布局,她渴望换个环境,在科学上取得新的突破。

图片来源:中国青年网

卡耐基说过,一个人的眼界决定了他的高度。

颜宁人生中的第二个重要转变,无非是为了跳出舒适圈,寻求更高成就的自然反应而已。

此次,她以首位雪莉 · 蒂尔曼终身讲席教授的身份前往普林斯顿任教。能以此头衔示人,即便在美国教授序列里,也是少之又少的。

同时,颜宁在普林斯顿的成果,也不曾辜负自己的选择和外界的期待。

2020 年 5 月,颜宁团队与贝勒医学院周鸣课题组,在 Nature 上合作发表论文,首次利用单颗粒冷冻电镜技术,解析了分辨率为 3.1 埃的人源 DGAT1 同源二聚体结构,并确定了酰基辅酶 A(acyl-CoA)在 DGAT1 上的结合位点。

2021 年 1 月,颜宁团队与清华药学院尹航团队合作,在 PNAS 发表论文,开发出一种「选择性饥饿」策略,提供了一种对抗多种药物疟原虫的新方法。

同月,颜宁又与清华闫创业以共同通讯作者的身份在 Science 上发表论文,研究对象 Scap-S4 段中间的展开对于 25 HC 结合和 Insig 缔合至关重要。

2021 年 3 月,颜宁团队在德国应用化学发表论文,揭示出 I 类抗心律不齐药物作用机理的分子基础。

几天后,颜宁又与清华大学潘晓静以共同通讯作者的身份在 PNAS 上连发两篇论文。

第一篇研究解决了 Nav1.1 和 Nav1.5 中多达 341 和 261 种与疾病相关的错义突变。该研究有助于开发针对各种钠离子通道病的精确治疗性干预措施。

第二篇给出的蛋白结构分析则提供了对几种主要通道病变中数十个 Nav 突变的全面概述,为准确理解其致病机理奠定了基础。

在普林斯顿期间,颜宁以通讯作者身份在 CNS 发表了近 30 篇论文,相关成果又两次入选 Science 年度十大进展。

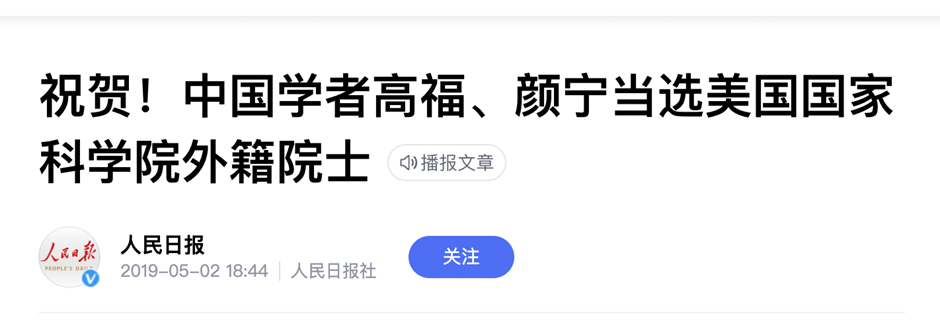

除了研究成果,颜宁还获得「魏兹曼女性与科学成就奖」,并于 2019 年当选美国国家科学院外籍院士,两年后她又当选美国艺术与科学院外籍院士。

图片来源:人民日报

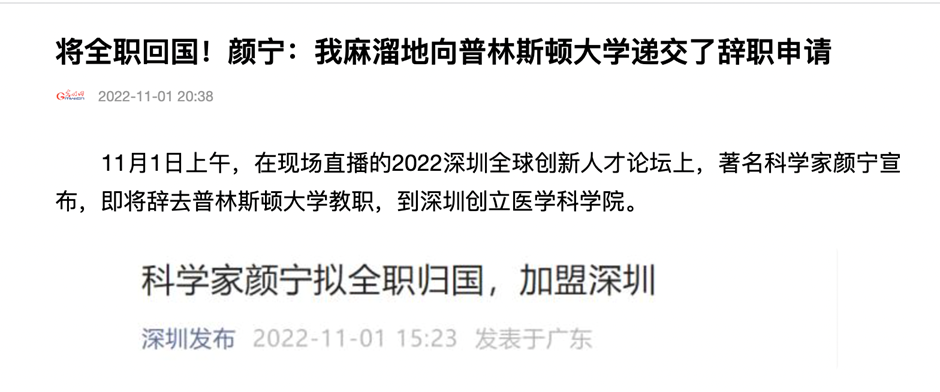

可就在所有人都以为颜宁会继续待在美国推进研究时,她又一次打破常规,做出了惊人的决定 —— 回国。

图片来源:光明网

而这一次的归去来兮,只说明了一个问题,那就是她终于找到了,迄今为止最值得为之努力的人生使命。

第三次转身:栖木上的凤凰

全职回国,颜宁迎来了她的第三个身份转变,也迎来了她人生的第三次跃迁。这次影响她转变的,则是导师施一公的前行轨迹。

颜宁曾对施一公创办西湖大学的决定很不理解。她认为,一位顶尖科学家把时间浪费在从零开始办大学的无数琐事上是不值得的。就算要做,也可以在过了科研鼎盛期的六七十岁以后再做。

可让她始料未及的,施一公迄今最有分量、也最被同行公认的的科研成果,几乎都是与西湖大学同步发展的。

这让颜宁顿悟,个人能力再强,终有极限。只有打造出良好的平台,让一代又一代的年轻人,在良好的环境里自由探索,才能创造出科学研究的无限可能。做团队还是做平台,是一个科学家是否具有更大格局的分水岭。

所以,当一个归国创办平台的机会摆在眼前的时候,颜宁没有丝毫的犹豫,「麻溜地就向普林斯顿大学递交了辞职申请」。

图片来源:光明网

图片来源:光明网

2022 年 12 月 10 日,深圳医学科学院(筹)揭牌,颜宁接受聘书出任院长,承担该科学院的各项筹备及项目推进工作。

图片来源:人民网

9 月,深圳医学科学院(筹)深圳湾实验室院区永久场地一体化项目开工建设,建筑面积约 75.37 万平方米,项目总投资 85 亿元。

颜宁的目标是让深圳医学科学院作为一个新型研究机构,打通研究与临床,打通「科」与「医」,打造出「科研无忧」的新机制。

她表示,「打造生物医药的深圳」不只是一句口号,而是希望有一天,大家讲到全球生物医药版图时,第一时间想到的就是东方大湾区。

就在院士增选结果公布的前一天(11 月 21 日),深圳医学科学院成立大会在光明云谷国际会议中心召开。中国科学院院士韩启德、王志珍、陈竺,深圳市市长覃伟中和深圳医学科学院院长颜宁共同为深圳医学科学院揭牌。颜宁正式有了新身份。

图片来源:深圳医学科学院官微

对颜宁的第三个身份,外界充满期待。因为颜宁未来的成功,将不再是她一个人的奔跑,而是让更多人在科研的路上一起狂飙突进。

中国越来越重视科技进步,通过不断进步的国力和持续改善的科研条件,把国内建设成科研的热土,并对全世界科研人员产生越来越大的吸引力。

栽下梧桐树,引得凤凰来。

颜宁的身份转变,既是从凤凰到栽树人的转变,也同样折射出国家实力不可阻挡的崛起。

每一次身份的变化,都是一次人生的成长。

颜宁不仅是很多人心目中的学术女神,也是追逐梦想的勇者,有着亮眼的人生,更散发着激励后来者的光芒。

让我们衷心祝福颜宁!

此外,如果你对颜宁的研究及其发表的论文感兴趣的话可以在公众号后台私信「颜宁」获取文章哦!