1818 年 2 月,江苏无锡的没落地主家里,一个小男娃呱呱落地。彼时的无锡还是一个交通闭塞的偏僻之乡。

徐家世代务农,直到祖父徐审发这一代,家境才有所好转。徐寿出生后,被早早送进私塾,希冀能高中状元、光耀门庭。

徐寿自幼聪明,攻读经史研讨诸子百家,成了乡里有名的「神童」。

在万般皆下品、唯有读书高的时代下,熟读四书五经、踏过科考当官才是正道。

但徐寿我行我素,一门心思钻研手工。导致几年下来,他连最低级的「童子举」都没过,连个秀才都没考上。

不久后徐寿母亲去世,他才 17 岁,父亲也早已在 5 岁那年病逝。没有人再逼徐寿科举,他干脆的放弃了八股之路,开始「专究格物致知之学」。

他说:「尝一应童子试,以为无裨实用,弃去 」。

徐寿(来源:百度百科)

不务正业的「败家子」

22 岁那年,徐寿写下座右铭:

毋谈无稽之言

毋谈不经之语

毋谈星命风水

毋谈巫觋谶纬

不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。

格物致知、求真务实,如此而已。

徐寿专心沉浸于「奇技淫巧」之工,「究察物理,推考格致」,他博览《水经注》《鲁班全书》等古书,并能根据文中的示意自制指南针、象限仪、自鸣钟等复杂物件。

虽然他做的东西非常精美,但在当时人眼里就是不务正业的「败家子」。

有一天,他应邀去县城富贵人家修理七弦琴,在闲谈之际,他的手艺和谈吐吸引了当地举人华翼伦的注意。这人盛情邀请他担任儿子华蘅芳的伴读。而两人因对「科技」的兴趣瞬间成了无话不谈的好友。

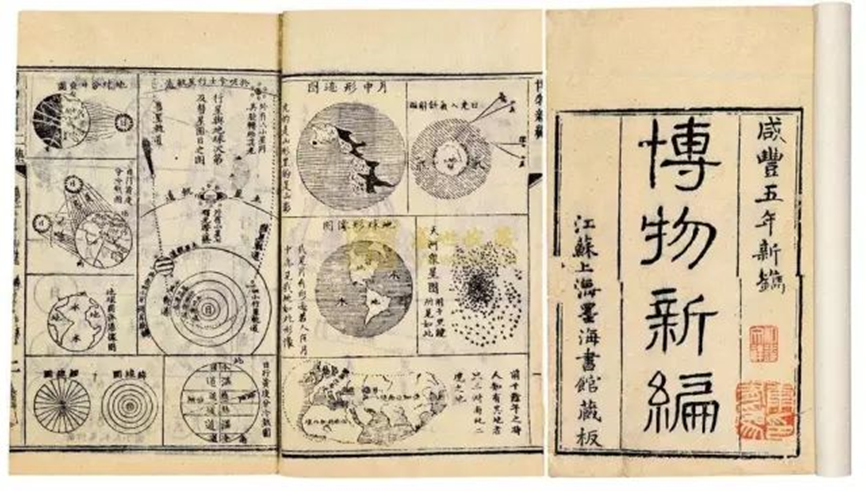

一次,华蘅芳在上海得到了一本英国医生合信的《博物新编》。这本介绍近代西方科技的小册子,包含了物理、化学、生物、地理等等知识,简直是晚清「理工男」开眼看世界的天书。

博物新篇(来源:百度百科)

两人一下有了废寝忘食的劲。为了观察光的折射和分色,徐寿把仅有的水晶图章磨成了三棱镜,还偷偷跑到洋人的轮船上,验证蒸器机的原理。

这下,徐寿的「不务正业」更是臭名远播。

「天下第一巧匠」的决心

转机发生在鸦片战争失败后,洋务运动风风火火地开动了。徐寿在洋务派眼中俨然是块宝贝。

1861 年,曾国藩开设了安庆内军械所,向徐寿发来招募。

彼时曾国藩正愁于洋人的跋扈,「眼见洋船上下长江,几如无日无之 …… 念(洋人)纵横中原,无以御之,为之忧悸」。

徐寿也亲眼看着洋人嚣张的嘴脸,狠下了决心。

在研究了洋人的船身构造之后,徐寿一个一个做着零部件,华蘅芳帮忙测算、绘图,还带动儿子也加入探讨。洋人怎么也想不到,仅仅三个月,中国就能自主建造蒸汽机了!

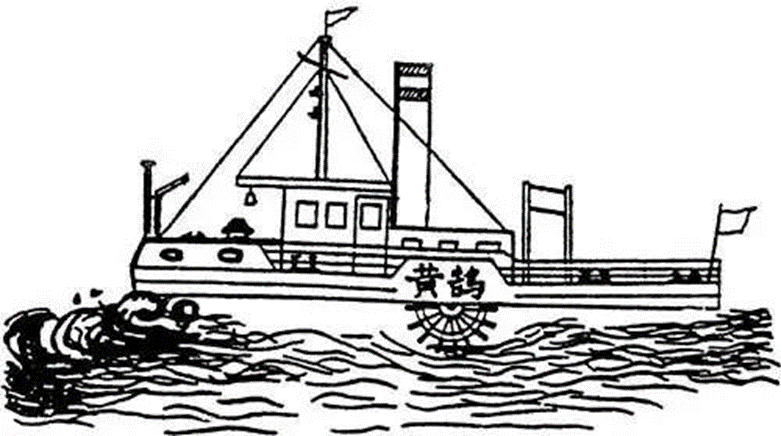

更夸张的是,三四年后,完全国产的第一艘木制蒸汽船「黄鹄号」就被摆上了江边。

「黄鹄号」复原模型(来源:百度百科)

同治皇帝亲书「天下第一巧匠」厚赐徐寿父子。

在他的带领下,洋务运动中的官办军事工业推向高峰。

1868 年,在徐寿的奔走努力下,江南制造局成立了翻译馆。由他担任总管,找来朋友和外国学者,一起翻译科学著作。

其中,他亲自翻译西书 26 部,共计 290 万字,加上其子徐建寅、三子徐华封及两个孙辈译校的西方书籍,总共达 800 多万字。

其中近七成为科学读物,一成为军工著作,徐氏父子因此被誉为「中国近代科学之父」。

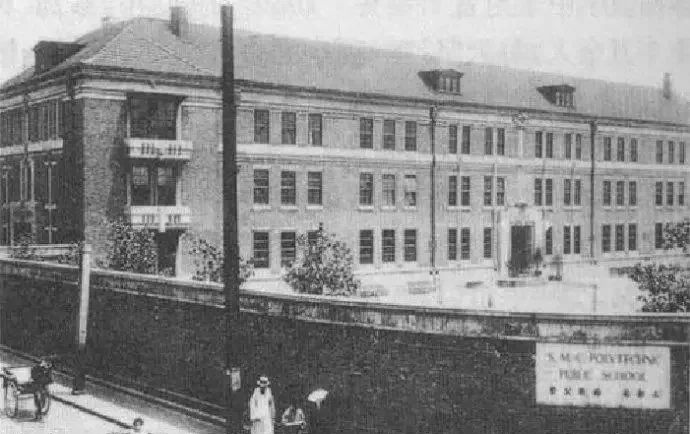

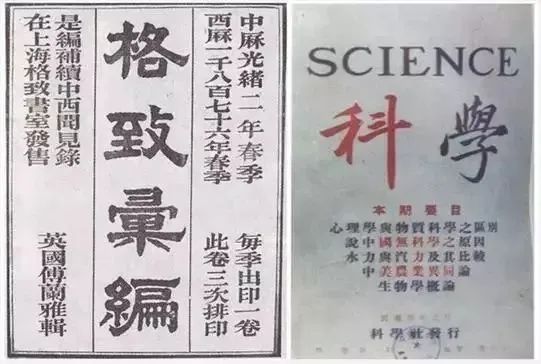

同时,徐寿与傅兰雅联合创办了格致书院,这是我国第一所教授科学技术知识的专业学校,包括矿物、电务、测绘、工程、汽机、制造等多种专业。

格致书院 图片来源:网络

晚清的学术灯塔

1869 年,俄国作家列夫 · 托尔斯泰出版了巨著《战争与和平》;这一年,俄国科学家门捷列夫提出了元素周期表;这一年,《Nature》在英国创刊;这一年,也是清穆宗同治八年。

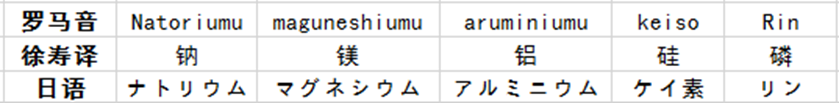

当徐寿听闻元素周期表的消息时他敏锐的意识到这将是现代化学的一次革命性发现,因此他立马着手翻译起了「化学元素周期表」。其中大量的元素名在汉语中并没有对应的文字,徐寿可以说是活生生地「仓颉造字」,相比日本的片假名直译好上太多。

化学元素周期表译图(来源:百度图片)

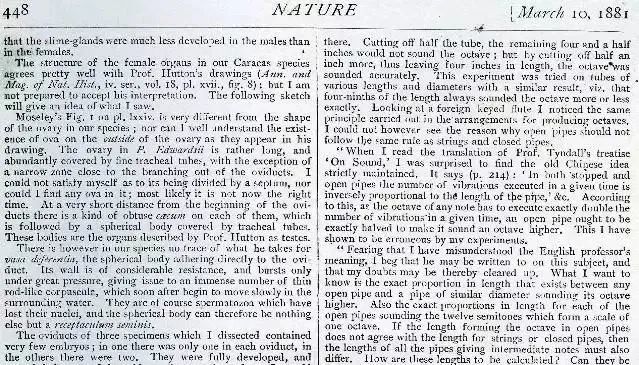

12 年后的 1881 年,徐寿的《考证律吕说》,以「声学在中国」为名登上了《Nature》,成为中国第一篇发表在《Nature》上的文章。

《考证律吕说》傅兰雅译 图片来源:网络

丁铎尔定论称:「吹奏震动数与管的长度成正比,任何八度音阶必是吹奏震动数的两倍」

这一点恰恰被徐寿的实验所质疑,他用 9 英寸长的铜管进行实验,发现将管长截去一半,并不能得到与原管相差八度的音,但如果再截掉半音寸,就能得到准确的高八度音。实验表明,两支相差八度音的开口管的长度比例不是 2:1 而是 9:4。

敢于质疑传统声学定律「空气柱的振动模式」,并用现代科学矫正了一项古老定律。

当时的《Nature》编辑评价 「以真正的现代科学矫正了一项古老的定律,这个鲜为人知的事实验证,竟来自那么遥远的(中国),而且是用如此简单的实验手段和那么原始期器具来实现的,这是非常出奇的。」 这也让当时的外国学术界对中国人有了新的认识。

这篇影响西方声学界,被《Nature》收录的文章,最初被发表在《格致汇编》上,是徐寿创办书院的同时出版的我国最早的科技期刊。

《格致汇编》 图片来源:网络

文章发表三年后,67 岁的徐寿在格致书院安详辞世。纵观他的一生,可以用李鸿章的话来概述:讲究西学,实开吾华风气之先。

这个人推翻了英国皇家学会会员约翰 · 丁铎尔关于伯努利定律的定论。

这个人造出了中国第一台蒸汽机、第一艘机动军舰、第一艘轮船。

这个人创办了第一所教授科学的学校、第一本科普类书刊。

这个人还翻译了化学元素周期表。

这个人,却只是一个连科举秀才都考不上的「理工男」,半生穷困潦倒,饱受歧视。

提及这个人,有人说他是最像穿越者的科学家,官方评价他是近代化学先驱。

《清史稿》第五〇五卷,有一篇短短的《徐寿传》,文章末尾这样写道:

寿狷介,不求仕进,以布衣终。

他在自己身上,克服了这个时代。

终其一生,化身为闭关锁国的大清王朝走向近代科学的一盏灯塔。

参考文献:https://zhuanlan.zhihu.com/p/90699808

https://new.qq.com/rain/a/20210129A03E4Y00

https://www.sohu.com/a/342970566_120271802

https://www.zhihu.com/question/49402446

SME 科技故事

姚远科学网博客