转眼已是金秋十月,距离开学已然过去一月有余,相信不管是新生,还是老生,在这段日子里,都已经尝过了组会的滋味。

来源:小红书

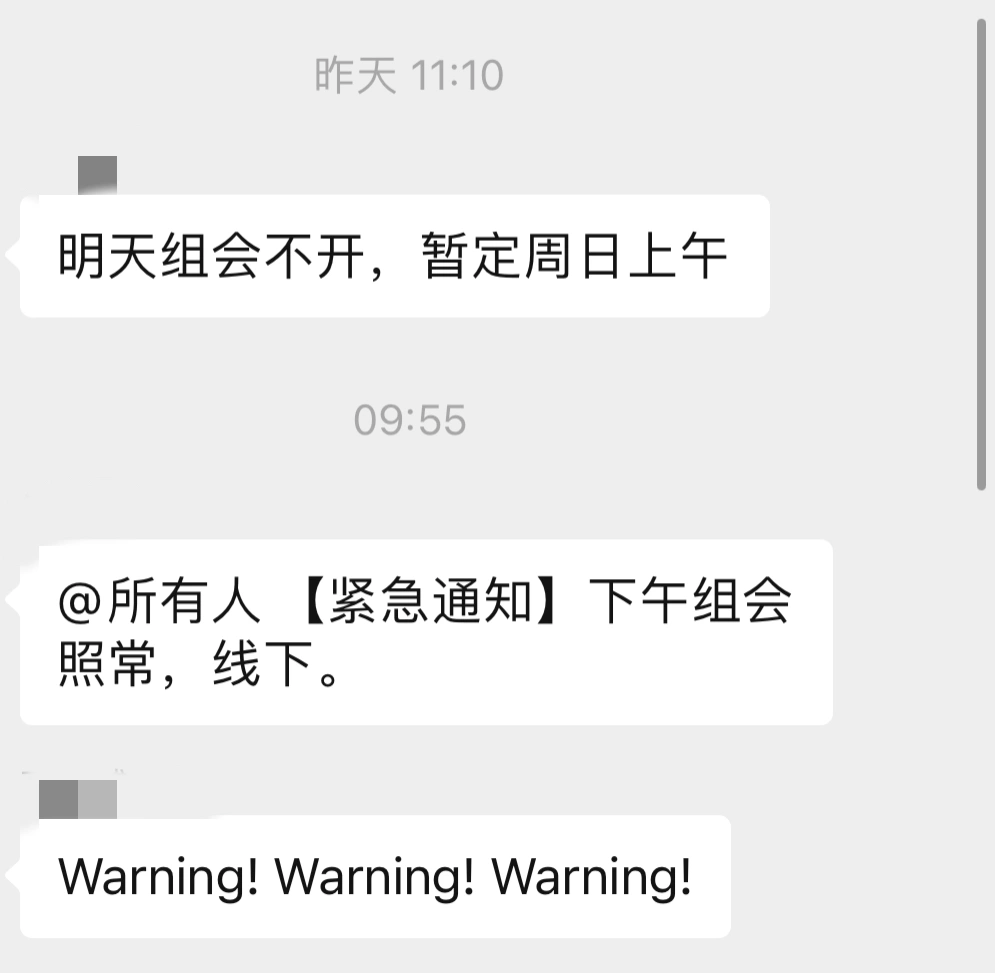

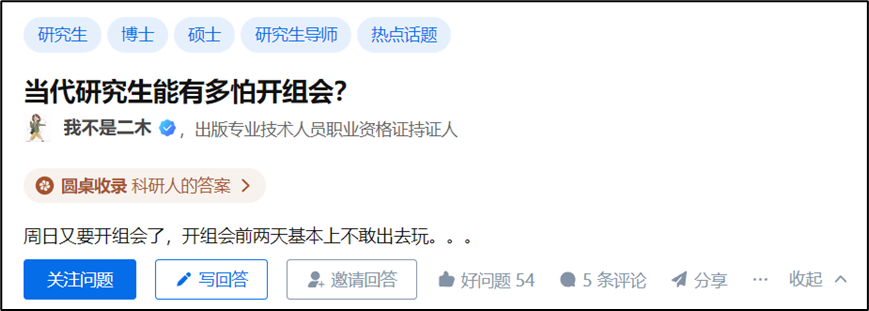

来源:小红书对于当代研究生而言,组会无疑是一场令人煎熬的「硬仗」,只要这周轮到自己讲组会,那基本可以宣告这周的娱乐活动告吹。无怪乎,有网友在某乎上提问:当代研究生能有多怕开组会?

图片来源:知乎

在这个问题下,有许多网友分享了自己的经历和体会,在看了这些回答之后,学霸君不得不感慨一句:组会真是可怕啊!

被组会支配的恐惧

图片来源:知乎

图片来源:知乎说实话,谁能不害怕讲组会呢?

想到自己在上头,下面好多双眼睛盯着自己,本身就一件很让人感到紧张的事情。

图片来源:自制

不仅如此,组会要汇报啥也是一个让人很头疼的问题。每次组会之前的两天是实验室最为火爆的时间,有进展的时候还好,按部就班讲,怎么也能撑过一次组会。但是碰到实验不顺的时候,焦头烂额的实验,令人头秃的 PPT 制作都是让人对组会心生不安的原因。

但是组会最让人害怕的,可能还是导师的「批评」。不管是在知乎、微博,或者是小红书等网络平台,我们经常可以看到有胖友在吐槽自己组会又被导师批评得体无完肤。该说不说,没有谁会喜欢听到批评,被批评多了,有了「组会恐惧症」也实属正常。

图片来源:知乎

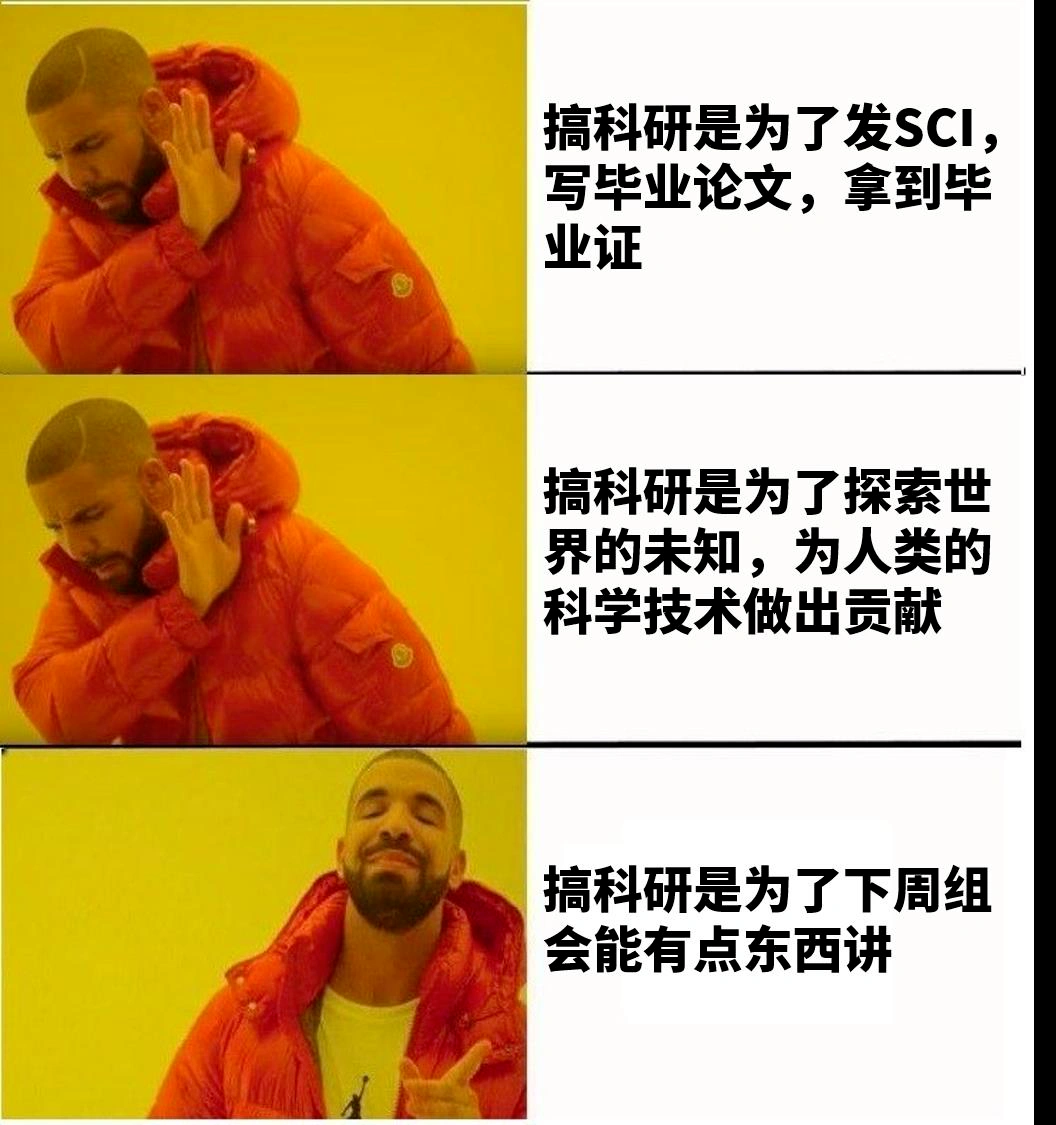

不过,怕归怕,我们还是得承认,组会在一定程度上对咱们的科研进展是有推动作用的。

我不要开组会了!

我开玩笑的!

聊完了组会有多可怕,咱们还是得审视一下组会的积极意义。

所谓组会,其实就是实验室的一种非正式会议,在组会上实验室的成员之间可以比较自由地交流,在当今,已经成为了每个课题组每周的日常活动了。

图片来源:自制

一般而言,实验室的组会可以分为三种类型:文献组会、工作组会和专题组会。

文献组会,顾名思义就是对最新的文献进行跟踪,然后在组会时进行归纳和讲解。文献报告一般比较简单,不要求花费过多的时间对某个领域有绝对全面的了解,而是更接近于科普性的,准备时间一般较短。

工作组会则相对复杂一些,汇报人需要在组会上总结自己近期完成的工作,遇到的问题,并对未来的工作进行相应的规划。

以上两种类型的组会都较为常规,一般在开学就会安排好次序,按期举行。而专题组会的一大特点则是不定期,如果导师觉得某个分析技术或者某个实验方法值得学习,就可以组织大家一起学习汇报。

毫无疑问,组会的出发点其实是及时跟踪和发现大家在科研中遇到的问题,具有许多正面意义,比如分享重要的文献和科研思路、交流科研进展,优化科研方案、扩展知识范畴等等。

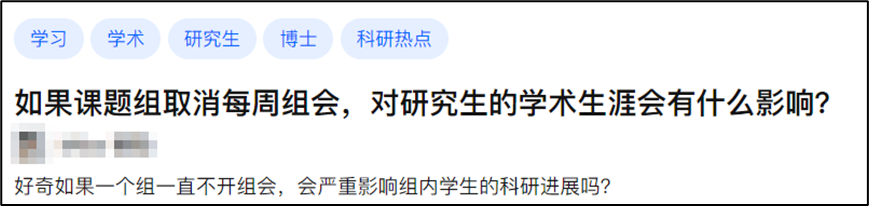

有网友在某乎上问道:如果课题组取消每周组会,对研究生的学术生涯会有什么影响?

图片来源:知乎

在许多回答中,答主都不建议直接取消组会,倘若直接取消组会,对那些自律的同学可能影响不大,但是对于那些放飞自我的学生,组会取消后,延期概率可能会涨上那么一涨。

但大家也认为,可以对组会举行的频率频次、方式方法进行调整 ~

良性组会循环?

举行实验室组会的初衷在很多时候应该是给实验室成员之间,以及师生间提供一个交流的机会,在组会上大家可以畅所欲言,相互鼓励,互相帮助。

但根据大家在网上的反馈,很多课题组的组会其实变成了一种内耗的形式主义:导师只关心进展,学生没有进展只能想办法应付,然后被导师各种批评,长此以往,学生也就丧失了对科研的信心和热情。

图片来源:自制

事实上,组会可以有更加灵活的形式,并不限定于每周召集实验室所有人到一个会议室中进行汇报。

导师可以在平时和学生多进行一对一的交流,高效地沟通课题进展,侧重关心学生在科研中遇到的问题,提供相应的指导和帮助。

而学生在这种一对一的交谈时,也可以更有针对性地进行准备。比如可以总结本周的进展、遇到的问题,以及自己预期用于解决相应问题的方案。还可以和导致就课题的前景和未来的计划进行讨论。

在一对一的交流之余,导师还可以每个月再举行一次大范围的组会,给大家提供一个交流互助的平台。俗话说得好「三个臭皮匠赛过诸葛亮」,可能在学生和导师眼里的问题,在别的学生眼中,并没有多么棘手。总而言之,组会并不是「猛虎」,只要大家利用得当,组会就可以为大家的科研生活助力。

话说回来,大家这学期都讲过组会了吗?