一开始,联军士兵对这种气体不以为然,可没想在二十四小时之内,他们的皮肤就瘙痒难耐,一些士兵开始吐血。长达六周的折磨后,这些士兵才得以「解脱」。

芥子气炸弹,来源:网络 这种闪烁着微光的芥末味气体,就是历史上最臭名昭著的化学武器——「芥子气」,学名二氯二乙硫醚。 在伊珀尔的第一次使用,芥子气就导致了一万人死亡。其骇人的杀伤力,很快得到各国军队的青睐。 在第一次世界大战中,各国军队共使用了上万吨芥子气,直接导致了上百万军民的死亡。日军在第二世界大战中使用芥子气,在我国同样犯下了罄竹难书的罪行。 可就是这样一种给世界人民带来了无尽伤痛的「恶魔」,却因一次意外的泄漏事件,成就了癌症最重要的疗法之一。

芥子气炸弹,来源:网络 这种闪烁着微光的芥末味气体,就是历史上最臭名昭著的化学武器——「芥子气」,学名二氯二乙硫醚。 在伊珀尔的第一次使用,芥子气就导致了一万人死亡。其骇人的杀伤力,很快得到各国军队的青睐。 在第一次世界大战中,各国军队共使用了上万吨芥子气,直接导致了上百万军民的死亡。日军在第二世界大战中使用芥子气,在我国同样犯下了罄竹难书的罪行。 可就是这样一种给世界人民带来了无尽伤痛的「恶魔」,却因一次意外的泄漏事件,成就了癌症最重要的疗法之一。用「空气」制造「面包」

「在和平时期,一个科学家是属于全世界的,但是,在战争时期,他是属于他的国家的。」——弗里茨·哈伯。 如果没有战争,德国化学家弗里茨·哈伯(Fritz Haber)可能永远不会失去他的妻子与名誉。 19世纪中期,德国正处于人口翻番的时期,百姓们面对着饥荒之苦,但却只能依靠从秘鲁进口的含氮肥料亦或是含氨的鸟粪施肥来提高粮食产量。但是面对人口的爆炸式增长,这些举措只能是杯水车薪,再加之智利硝酸盐矿的日益枯竭、对战争爆发的担忧,令德国人意识到必须要找到能大规模工业化的将空气中的氮加以利用的方法。

秘鲁钦察群岛的鸟粪 来源:网络

秘鲁钦察群岛的鸟粪 来源:网络1903 年,哈伯与合作伙伴开发出了哈伯-博施法,让使用氮气与氢气大规模合成农作物生长所必需的氨成为了现实。 这项发明使人类从此摆脱了依靠天然氮肥的被动局面,加速了世界农业的发展,也养活了世界上约40%左右的人口。时至今日,世界上超过一半的农业产出,都依赖于哈伯-博施法产出的合成氨。这个成就,让哈伯获得了 1918 年的诺贝尔化学奖,也足以让哈伯成为教科书中的伟大存在。

潘多拉的魔盒

之后第一次世界大战爆发后,狂热的哈伯与另外 92 名著名的德国学者在 1914 年签署了著名的「九三宣言」,加入德军,并主导化学武器的开发。 在他的团队中,还有詹姆斯·弗兰克、古斯塔夫·赫兹与奥托·哈恩三位后来的诺奖得主。 哈伯发明创造的合成氨,不只能用于作物的生长,它同时也是硝铵炸药制作的关键原材料。一战开始后,德军便陷入了僵局,为了加快战争进程,哈伯也一直在寻找能够克敌制胜的武器。

臭名昭著的「九三宣言」,图片来源:WordPress 1915 年,哈伯所主导的氯气武器在第二次伊珀尔战役投放,导致了 67000 名军民伤亡。 哈伯当时满怀热情进行自己的研究工作,他亲临一线,以大无畏地勇气穿过测试区,而她的妻子则紧张绝望地看着自己的丈夫,有士兵回忆:哈伯的妻子是一位紧张的女士,强烈反对他陪同新的毒气部队去前线。 正当哈伯带着战功返回柏林,与宾客欢庆时,克拉拉用他的左轮手枪吞弹自尽了,13岁的儿子赫尔曼率先发现了倒在血泊中的母亲。但妻子的死也未曾能动摇哈伯进行化学武器战的决心,次日晨,哈伯便离开家前往一线视察毒气的释放情况。

臭名昭著的「九三宣言」,图片来源:WordPress 1915 年,哈伯所主导的氯气武器在第二次伊珀尔战役投放,导致了 67000 名军民伤亡。 哈伯当时满怀热情进行自己的研究工作,他亲临一线,以大无畏地勇气穿过测试区,而她的妻子则紧张绝望地看着自己的丈夫,有士兵回忆:哈伯的妻子是一位紧张的女士,强烈反对他陪同新的毒气部队去前线。 正当哈伯带着战功返回柏林,与宾客欢庆时,克拉拉用他的左轮手枪吞弹自尽了,13岁的儿子赫尔曼率先发现了倒在血泊中的母亲。但妻子的死也未曾能动摇哈伯进行化学武器战的决心,次日晨,哈伯便离开家前往一线视察毒气的释放情况。 哈伯的第一任妻子克拉拉·伊梅瓦尔,图片来源:Wiki 克拉拉去世两年后,由多名后来的诺奖得主参与研发的芥子气武器正式投入使用,并很快因为更加致命,得到了其他参战国的效仿,成为了一战战场上最可怕的「恶魔」。

哈伯的第一任妻子克拉拉·伊梅瓦尔,图片来源:Wiki 克拉拉去世两年后,由多名后来的诺奖得主参与研发的芥子气武器正式投入使用,并很快因为更加致命,得到了其他参战国的效仿,成为了一战战场上最可怕的「恶魔」。1918年,一心想帮助祖国赢得胜利的哈伯没能如愿,一战结束,德国投降,哈伯的潜心研究在彼时看似毫无意义。由于德国面临巨额赔款,哈伯快速重拾信心,开始提炼海水,获取黄金,希望能够为国偿还赔款。然而无数次的试验和航海研究换取的黄金确实微乎其微,这样的研究并无法产出更多的经济价值,更别说为德国偿还赔款了。 1933年,希特勒上台,狂热的种族主义者发起了一场对非雅安人的洗礼,身为犹太人的哈伯,尽管他从始至终一心为国,但也无法幸免于难。他的研究院也成了纳粹分子的活靶子,他也被迫逃离了德国,流落他乡。他先是收到了剑桥大学的邀约,去了实验室工作,而后又辗转于瑞士乡下。 1934年,哈伯因心力衰竭而永远的离开了人世,他留下了一句墓志铭:「只要被需要,无论战争还是和平,他都为自己的国家服务(He served his country inwar and peace as long as was granted him)。」

从「战争恶魔」到癌症患者的「天使」 由于强大的杀伤性,芥子气并没有随着一战的结束被扫进历史的垃圾堆。相反,它作为大规模杀伤性武器的代表,成为了战场上一棵丑恶的常青树。 没有人能料到,1943 年的一场意外,让这棵罪恶之树上,开出了一朵小小的「善之花」。 虽然二战期间的毒气战在军事强国之间的应用没有一战那么频繁,欧洲战场上的参战国还是制备了大量的毒气弹。只是大家都忌惮对方的毒气弹报复,一直没有广泛使用。

被袭击的巴里港口,图片来源:history.com 1943 年 2 月,纳粹德国向位于意大利巴里的盟军港口发动了空袭,并击沉了包括约翰·哈维号在内的 17 艘军舰与货轮。 纳粹与盟军都不知道的是,在这艘巨轮上,装载着两千枚 M47A1 型 100 磅化学炸弹,每枚炸弹中含有数十公斤的液态芥子气。 这是美军给希特勒准备的一份秘密礼物。 没有计划率先使用毒气弹的美军,本打算用这两千枚毒气弹报复希特勒可能发动的毒气攻击。知晓这个行动的人非常之少,连负责运输的军人都不知道货船上搭载了什么。所以说,德军的袭击「歪打正着」,意外地破坏了盟军的反制计划。 尽管盟军高层极力掩饰货轮搭载芥子气炸弹的事实,空气与海水中的毒气对港口的军民造成了巨大的伤害。他们很快出现了芥子气中毒的皮肤症状,一些病人的病情会突然恶化导致死亡。 美军高层对芥子气炸弹的掩盖,使得巴里驻军不得不请来化学战专家史都华·亚历山大,对这种离奇的中毒症状进行调查。 对芥子气非常了解的亚历山大很快查明了真相,但关于芥子气炸弹泄漏的最终报告一经发出,就立即被美方列为了机密文件。 亚历山大的上司科尼利斯·罗达还是在调查中发现了一种奇怪的现象,那就是中毒者的尸检报告显示,他们体内的白细胞数量出现了显著的下降。 芥子气,似乎对细胞分裂有着极强的抑制作用。

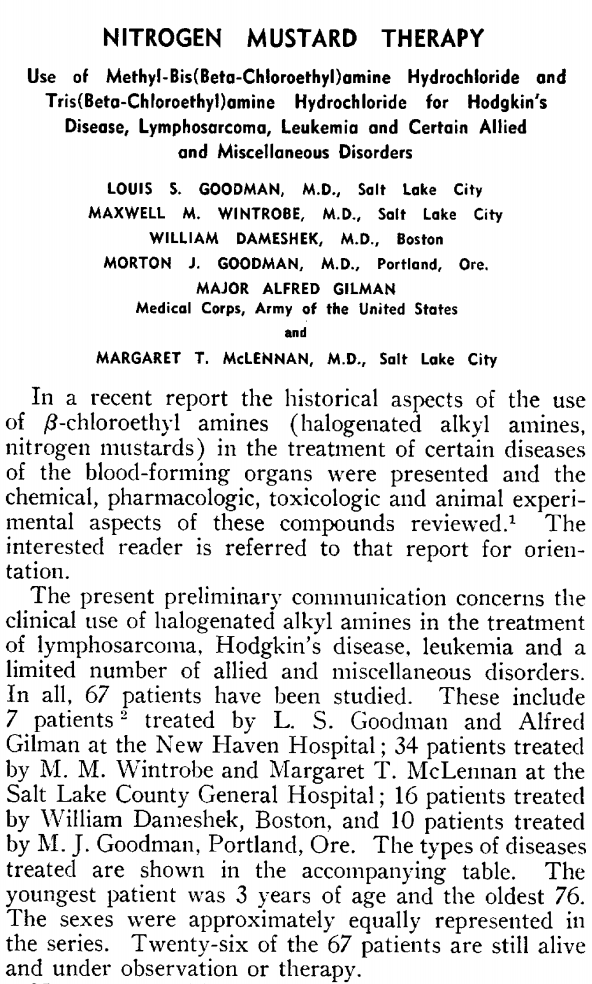

被袭击的巴里港口,图片来源:history.com 1943 年 2 月,纳粹德国向位于意大利巴里的盟军港口发动了空袭,并击沉了包括约翰·哈维号在内的 17 艘军舰与货轮。 纳粹与盟军都不知道的是,在这艘巨轮上,装载着两千枚 M47A1 型 100 磅化学炸弹,每枚炸弹中含有数十公斤的液态芥子气。 这是美军给希特勒准备的一份秘密礼物。 没有计划率先使用毒气弹的美军,本打算用这两千枚毒气弹报复希特勒可能发动的毒气攻击。知晓这个行动的人非常之少,连负责运输的军人都不知道货船上搭载了什么。所以说,德军的袭击「歪打正着」,意外地破坏了盟军的反制计划。 尽管盟军高层极力掩饰货轮搭载芥子气炸弹的事实,空气与海水中的毒气对港口的军民造成了巨大的伤害。他们很快出现了芥子气中毒的皮肤症状,一些病人的病情会突然恶化导致死亡。 美军高层对芥子气炸弹的掩盖,使得巴里驻军不得不请来化学战专家史都华·亚历山大,对这种离奇的中毒症状进行调查。 对芥子气非常了解的亚历山大很快查明了真相,但关于芥子气炸弹泄漏的最终报告一经发出,就立即被美方列为了机密文件。 亚历山大的上司科尼利斯·罗达还是在调查中发现了一种奇怪的现象,那就是中毒者的尸检报告显示,他们体内的白细胞数量出现了显著的下降。 芥子气,似乎对细胞分裂有着极强的抑制作用。  耶鲁大学后来发表的临床研究论文,图片来源:JAMA 在和平时期是肿瘤科医生的罗达很快意识到了芥子气的这种性质,可以被用来治疗一种让所有人都闻风丧胆的疾病——「癌症」。 芥子气能够减少白细胞数量的作用,在一战毒气战中就已经被报道。所以与巴里泄漏事件的调查同步进行的,还有美国政府委托耶鲁大学秘密进行的一项临床试验。在这项试验中,耶鲁大学的医生使用一种改良版的低毒芥子气——「氮芥」,成功让淋巴癌患者的肿瘤明显缩小。 同时了解巴里事件与耶鲁大学秘密研究的罗达,很快说服几位政经界大佬对芥子气用于癌症治疗的研究进行了资助。 1949 年,由硫芥化合物改良而出的「氮芥」二氯甲二乙胺,获得了 FDA 批准,用于治疗非霍奇金氏淋巴瘤,是世界上第一个「化疗」的药物。 美国临床肿瘤学会(ASCO)也称发生在巴里的那场灾难为「化疗时代的开端」。

耶鲁大学后来发表的临床研究论文,图片来源:JAMA 在和平时期是肿瘤科医生的罗达很快意识到了芥子气的这种性质,可以被用来治疗一种让所有人都闻风丧胆的疾病——「癌症」。 芥子气能够减少白细胞数量的作用,在一战毒气战中就已经被报道。所以与巴里泄漏事件的调查同步进行的,还有美国政府委托耶鲁大学秘密进行的一项临床试验。在这项试验中,耶鲁大学的医生使用一种改良版的低毒芥子气——「氮芥」,成功让淋巴癌患者的肿瘤明显缩小。 同时了解巴里事件与耶鲁大学秘密研究的罗达,很快说服几位政经界大佬对芥子气用于癌症治疗的研究进行了资助。 1949 年,由硫芥化合物改良而出的「氮芥」二氯甲二乙胺,获得了 FDA 批准,用于治疗非霍奇金氏淋巴瘤,是世界上第一个「化疗」的药物。 美国临床肿瘤学会(ASCO)也称发生在巴里的那场灾难为「化疗时代的开端」。 铸剑为犁 时至今日,脱胎于芥子气的第一代化疗药物已经退出了历史的舞台。但这种「铸剑为犁」的思路依旧值得我们参考。

联合国花园「铸剑为犁」雕像,图片来源:联合国官网 曾经效力于哈伯化学武器团队的奥托·哈恩,在 1938 年发现了核裂变现象,也因此获得了 1944 年的诺贝尔化学奖。当年的诺奖委员会恐怕没有料到,核裂变所衍生出的原子弹,在一年后是如何以一种骇人的方式结束了第二次世界大战。他们同样没能预知的,是在二战与冷战结束后,核武器这把利剑,是如何化成核电站与放射性疗法的犁。 这些故事也再一次告诫我们: 技术本身没有善恶。唯一能够决定它们好坏的,是人类自己。

联合国花园「铸剑为犁」雕像,图片来源:联合国官网 曾经效力于哈伯化学武器团队的奥托·哈恩,在 1938 年发现了核裂变现象,也因此获得了 1944 年的诺贝尔化学奖。当年的诺奖委员会恐怕没有料到,核裂变所衍生出的原子弹,在一年后是如何以一种骇人的方式结束了第二次世界大战。他们同样没能预知的,是在二战与冷战结束后,核武器这把利剑,是如何化成核电站与放射性疗法的犁。 这些故事也再一次告诫我们: 技术本身没有善恶。唯一能够决定它们好坏的,是人类自己。 参考内容:[1]https://news.cancerresearchuk.org/2014/08/27/mustard-gas-from-the-great-war-to-frontline-chemotherapy/[2]https://www.history.com/news/wwii-disaster-bari-mustard-gas[3]https://medicine.yale.edu/news/yale-medicine-magazine/from-the-field-of-battle-an-early-strike/

编辑:GrayPlus

题图来源:网络

投稿合作:jiangjiahui@dxy.cn