青年科技人才作为最具创新活力的群体,正逐步成为我国科技创新的主力军。但在传统科研环境中,青年科技人才还面临着一些阻碍其发展的非学术性、不必要的「不合理负担」。

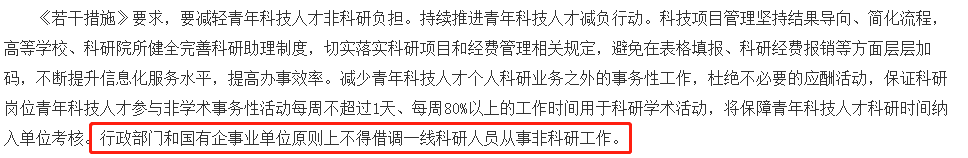

日前,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》,明确规定,行政部门和国有企事业单位原则上不得借调一线科研人员从事非科研工作。

在这份中央印发的措施中,把解决让在科研一线的高校教师颇为头疼的问题,放到重要位置。

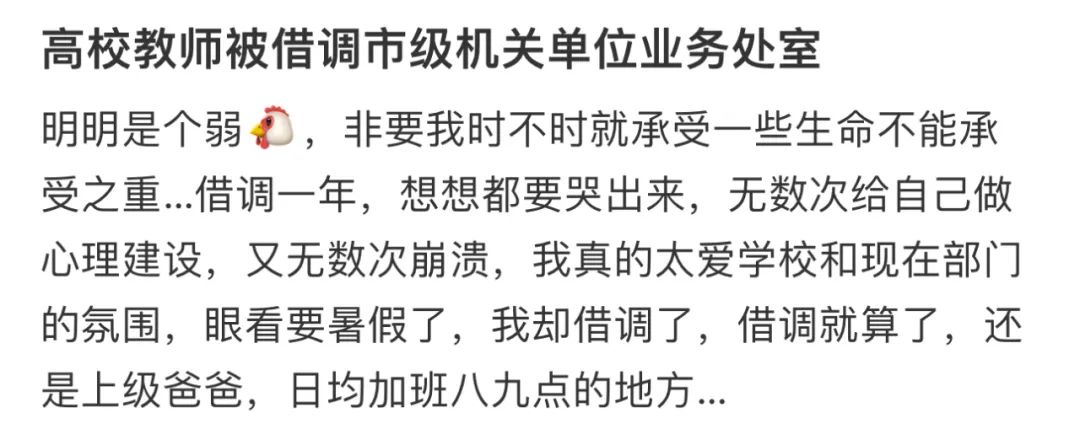

被借调,有苦难言

「借调」的概念是一种暂时性的人事调动安排,被借调的专业人员以全职或兼职的形式,暂时由原任工作机构或单位转调入另一个机构或单位工作。当借调期结束后,即重返原任工作机构或单位。

高校教师是被借调群体中一个非常独特且庞大的群体。

借调,不仅让高校教师、科研人员不得不重新面对新环境、暂时转变工作方向,甚至停滞本职工作,拿出原本用于科研的时间,来应对新单位的行政工作。对于被借调的高校来说,也有许多苦衷。西部某高校党委组织部部长曾表示,近5年来,该校有多名教师被借调,「借调期限原则上不超过1年,但具体操作中时间不确定,拖的情况很普遍。」

保时间,科研为先

对于借调给青年科研人员带来的影响研究进度、过多占用本职工作时间等问题,科技部、财政部、教育部、中科院、自然科学基金委五部门,于 2022 年 8 月联合印发了《关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知》,其中明确指出,政府部门及所属事业单位非因专业性、政策性业务必需,原则上不借调在一线从事科研工作的青年科研人员,确需借调的不安排青年科研人员从事一般行政事务性工作。

对比今年和去年两次文件的表述可以发现,借调单位的范围从「政府部门及所属事业单位」变成了「行政部门和国有企事业单位」,并且删除了 「确需借调的」等相关描述,更广泛的限定范围和更严谨的借调条件,无疑为保障青年科研人员科研时间注入一剂强心针。

除了借调外,层层加码的科研管理、科研经费报销繁琐、复杂的评价考核等问题,很大程度上牵住了青年科研人员时间的「牛鼻子」。

针对这些问题,中央到地方陆续出台若干政策,从细节上、制度上保障了青年科技人才的科研时间,积极营造独立宽松的科研环境。

科技部等有关部门在 2022 年开展的「减负行动 3.0」中,要求用人单位在非科研事务中「做减法」。减少青年科技人才个人科研业务之外的事务性工作,杜绝不必要的应酬活动,保证科研岗位青年科技人才参与非学术事务性活动每周不超过 1 天、每周 80% 以上的工作时间用于科研学术活动,将保障青年科技人才科研时间纳入单位考核。

同时,减负系列行动在破除科研管理中的繁文缛节,特别是在减表格、解决报销繁问题上基本实现了能减尽减,提高办事效率,针对性地解决了青年科技人才突出共性问题和诉求,帮助科研人员抢回了不少科研时间。

浙江省也推行「无会日」,不要求青年科研人员参加应景性、应酬性活动、列席接待性会议,确保青年专职科研人员工作日用于科研的时间不少于 4/5。

在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上,总书记就曾强调:「决不能让科技人员把大量时间花在一些无谓的迎来送往活动上,花在不必要的评审评价活动上,花在形式主义、官僚主义的种种活动上。」

只有减少束缚科研人员的「繁文缛节」,保障科研人员科研学术活动的工作时间,才能真正使得青年科研人员有更多时间投入科技创新和研发活动,让年轻人心无旁骛地探索基础科学和前沿技术的「无人区」。