北京时间 8 月 16 日上午,2023 年未来科学大奖生命科学奖、物质科学奖、数学与计算机科学奖三大奖项获奖名单正式揭晓。

图片来源:未来科学大奖直播

西湖大学生命科学学院植物免疫学讲席教授柴继杰和中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员周俭民获生命科学奖;中国科学院院士、中科院物理所研究员赵忠贤与中国科学院院士、中国科学技术大学教授陈仙辉获物质科学奖;人工智能科学家何恺明、孙剑、任少卿与张祥雨获数学与计算机科学奖。

生命科学奖

图片来源:未来科学大奖官网

柴继杰,1966 年生于中国辽宁,1997 年获得中国医学科学院北京协和医学院药物研究所分析化学博士学位。

周俭民,1964 年生于中国四川,1994 年获得普渡大学园艺系博士学位。

获奖理由:奖励他们为发现抗病小体并阐明其结构和在抗植物病虫害中的功能做出的开创性工作。

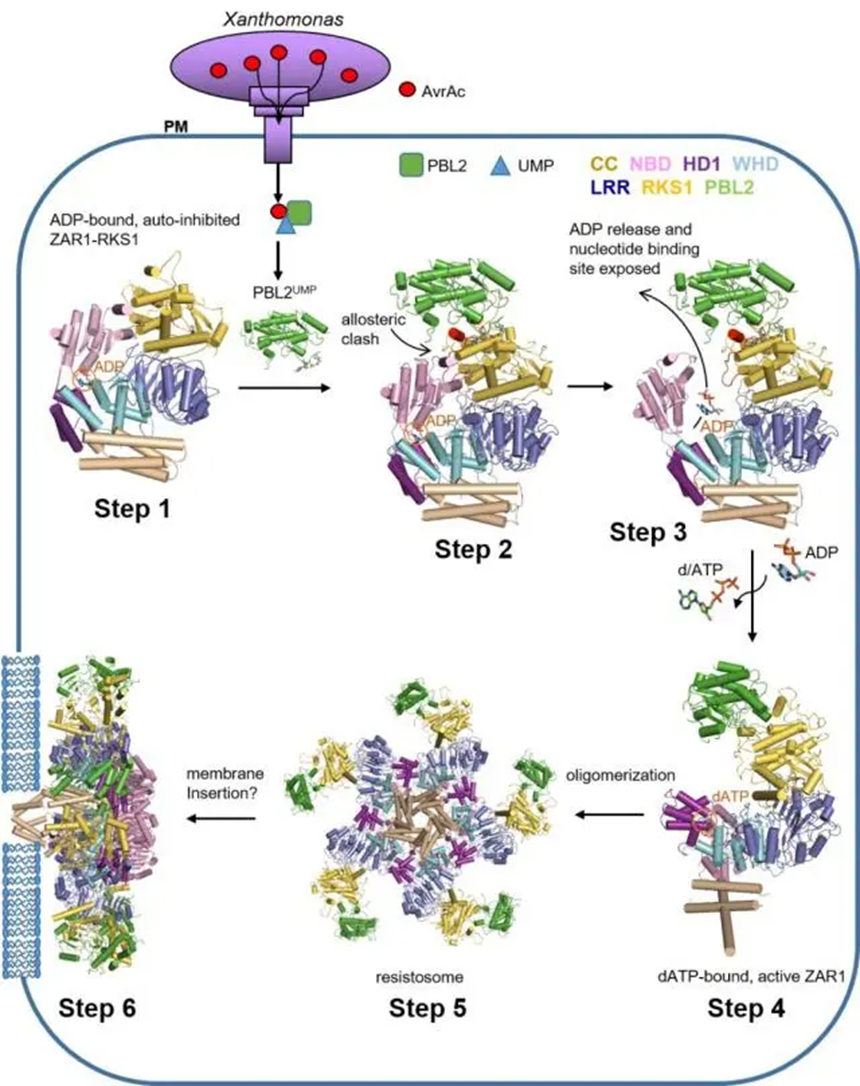

植物病害的爆发对社会文明产生过重大的影响。目前,全球粮食产量的 40% 可因植物害虫和病原体而损失。20 世纪 40 年代植物抗性位点的发现表明植物具有先天免疫机制。1994 年,植物抗性基因的克隆从分子上证明了这一假设。这些抗性基因编码核苷酸结合域和富含亮氨酸的重复序列的免疫受体,构成了植物针对多种病原体和某些昆虫的主要免疫机制。植物抗病蛋白在植物抵抗各种病原生物中发挥极其重要的作用,对植物抗病蛋白功能的分子机理研究具有十分重要的理论及现实意义。

二十多年前, 人们应用分子生物学技术成功克隆了第一批抗病蛋白基因, 其编码的蛋白大部分属于具有核苷酸结合域并富含亮氨酸重复序列 (nucleotide-binding domain, leucine-richrepeat) 的 NLR 家族,但迄今仍未解析出一个完整的植物 NLR 蛋白结构。

通过 19 年的合作和努力,柴继杰博士和周俭民博士确立了由免疫受体激活的抗病小体的组成、结构和功能。他们发现抗病小体是由免疫受体蛋白在识别病原体效应子后形成的多组分复合体,并发现这种复合体通过形成钙离子通道引起植物免疫反应包括程序性细胞死亡,从而保护植物免受感染。

植物抗病小体工作机制示意图 图片来源:Science

这个发现将带来更好的植物病害控制方法,对全球粮食安全具有极其重要的意义。因此授予柴继杰博士和周俭民博士未来科学大奖-生命科学奖,以表彰他们对解析植物先天免疫机制做出的开创性贡献。

物质科学奖

图片来源:未来科学大奖官网

赵忠贤,1941 年出生于辽宁新民,1964 年毕业于中国科学技术大学技术物理系。

陈仙辉,1963 年出生于湖南湘潭,1992 年获中国科学技术大学凝聚态物理专业博士学位。

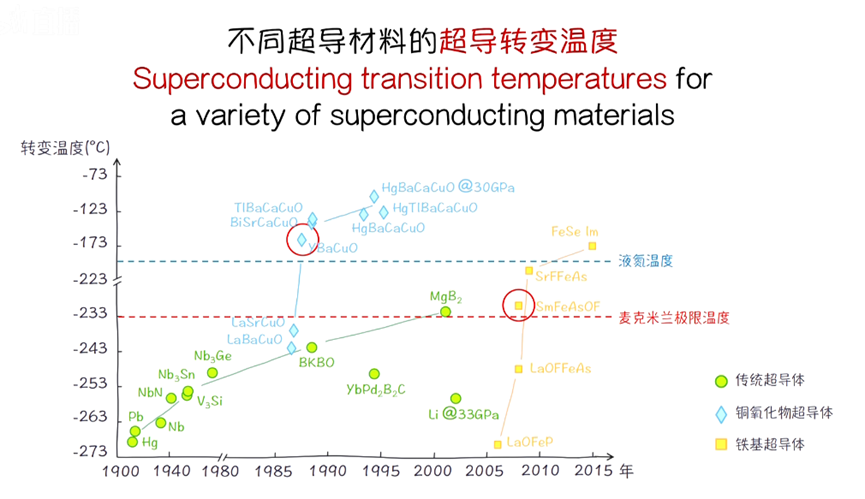

获奖理由:表彰他们对高温超导材料的突破性发现和对转变温度的系统性提升所做出的开创性贡献。

超导是荷兰莱顿大学的海克 · 卡末林 · 昂内斯于 1911 年发现的一种神奇现象,在研究低温下的汞的电阻行为时,昂内斯发现在温度降低到 4.2K 时,汞的电阻为零。

一百多年过去了,人们对超导材料的研究依旧热衷,因为超导体作为一种量子材料,其独特的零电阻和完全抗磁性特性,在能源、信息、医疗、交通和电力等领域带来深刻变革,有极大的应用前景。

传统的超导材料达到超导状态的转变温度都很低(低于-230 摄氏度)。高温超导材料的出现极大地提高了超导现象可以存在的温度范围。一方面这为超导材料的大规模应用提供了更多可能性,同时也揭示出形成超导现象的物理机制的复杂性。

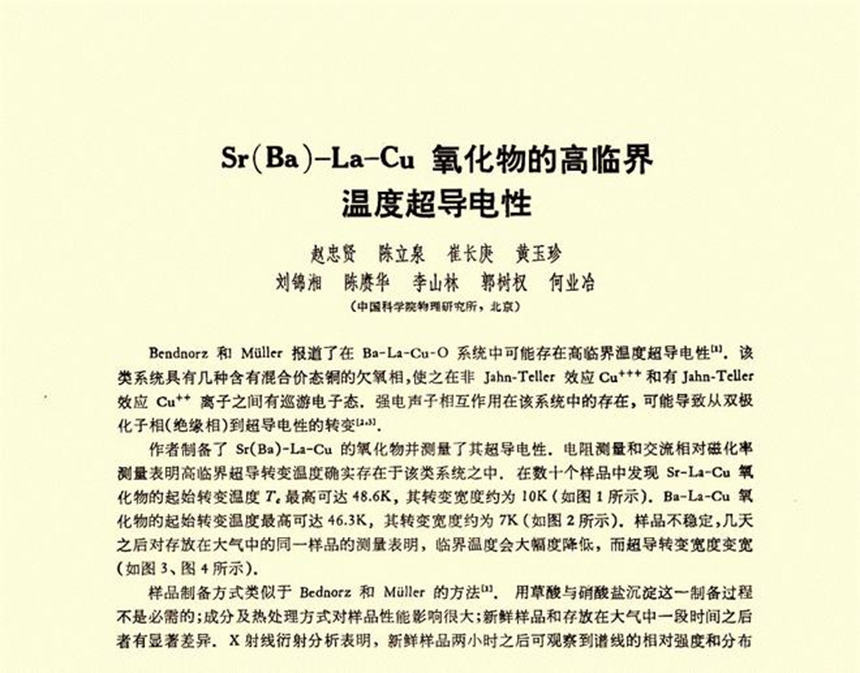

图片来源:未来科学大奖直播

赵忠贤和陈仙辉在高温超导材料的发现和发展方面做出了杰出的贡献。高温超导材料主要有两大类:铜氧化物超导体和铁基超导体。在铜氧化物方面,赵忠贤领导的团队独立发现了第一个液氮温区的超导材料。

图片来源:科学通报

在铁基超导体方面,陈仙辉研究组首先将超导转变温度提高到麦克米兰极限之上,证明铁基超导体确实是非常规的高温超导体,而赵忠贤研究组创造并保持了在块状材料中超导转变温度的记录。在提高超导转变温度的同时,赵忠贤和陈仙辉对于高温超导的物理机制做了大量系统性的研究,在过去数十年内推动了高温超导领域的发展

数学与计算机科学奖

图片来源:未来科学大奖官网

何恺明,清华大学学士(2007 年),香港中文大学博士(2011 年)。

孙剑,西安交通大学学士(1997 年)及博士(2003 年)。

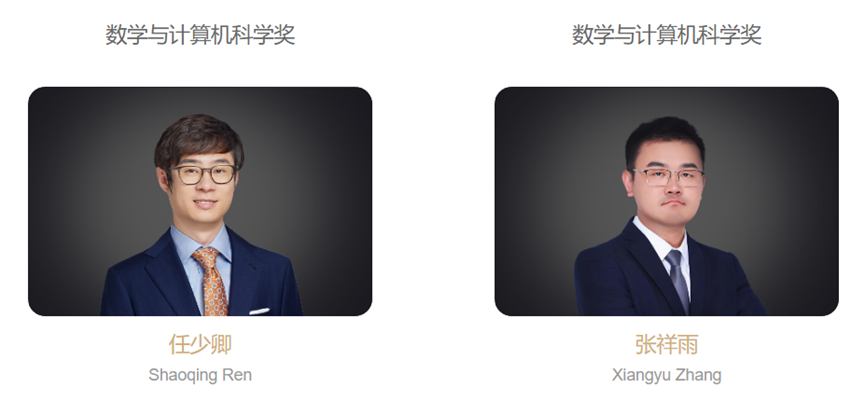

任少卿,中国科学技术大学学士(2011 年),中国科学技术大学与微软亚洲研究院博士(2016 年)。

张祥雨,西安交通大学学士(2012 年)和西安交通大学与微软亚洲研究院博士(2017 年)。

获奖理由:奖励他们提出深度残差学习,为人工智能做出了基础性贡献。

何恺明,前旷视首席科学家、旷视研究院院长、2022 年去世的孙剑博士,蔚来自动驾驶研发首席专家、助理副总裁任少卿博士,旷视研究院主任研究员、西安交通大学人工智能学院兼职教授张祥雨共同获得数学与计算机科学奖,他们的平均年龄只有 38 岁出头。

深度神经网络推动了人工智能的革命和发展。其中,增加神经网络的深度是在许多人工智能应用中带来突破性进展的关键。获奖团队提出了深度残差学习, 使神经网络能够达到前所未有的深度,获得以前难以实现的能力,促成了多个突破性的成果 —— 包括 AlphaGo,AlphaFold 和 ChatGPT。

获奖工作是四位获奖者在 2012 至 2016 年间于北京的微软亚洲研究院完成的。

未来科学大奖成立于 2016 年,是由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项。旨在奖励在中国内地(大陆)、香港、澳门、台湾取得杰出科学成果的科学家,以创新模式带动更多民间资金推动中国基础科学的研究,促进科学事业发展,以科学精神影响中国、影响世界、影响下一代。未来科学大奖目前设置「生命科学 」、「物质科学奖」和「数学与计算机科学奖」三大奖项,单项奖金 100 万美金。捐赠人均为声誉优良、社会贡献突出且深度认同科学价值的行业领军人物定向捐赠。奖项以定向邀约方式提名,并由优秀科学家组成科学委员会专业评审,秉持公正、公平、公信的原则,保持评奖的独立性。

编辑:GrayPlus

投稿:jiangjiahui@dxy.cn