当经济和社会发展新创造岗位的数量低于高等教育新增加供给的学位时,教育这种特殊的通货就会出现贬值。

——《文凭社会》

中华文化受儒学影响,尊师重教,其中关于「重教」的概念使得有学历的人往往更被社会尊重。这也导致了学子们读完本科想读硕士,读完硕士又想读博士,读完博士还不善罢甘休,非得找地方做完博后。后疫情时代的经济压力在加重就业焦虑的同时,进一步助长了追求高学历的热度,学术圈内卷加剧 ……

但近期以来,一系列政策的出现似乎传递出了一些不一样的信号。

中国科学技术大学、西北工业大学、西南大学等多所高校近期都陆续宣布,一些学术型硕士研究生专业,自2024年起停止招生;

来源:搜狐网

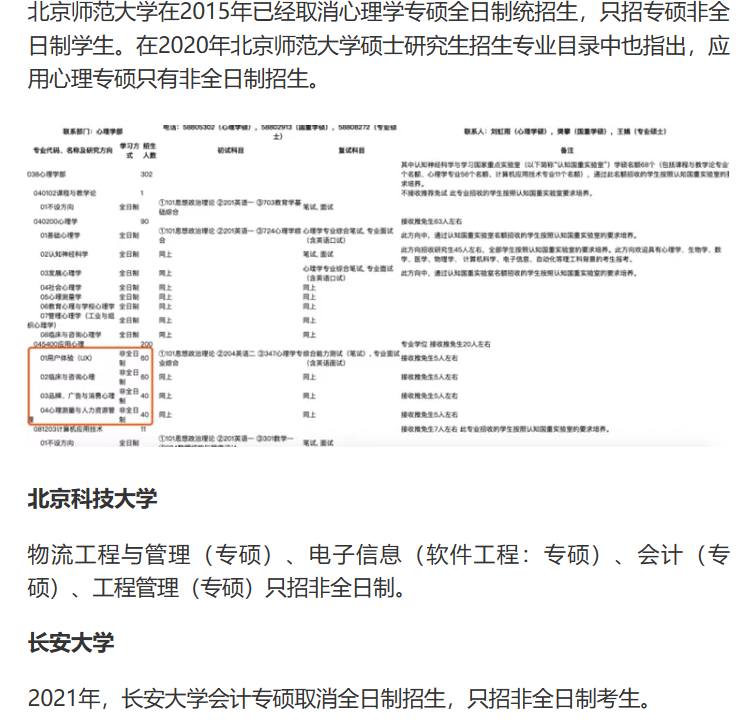

来源:搜狐网国内多所高校已经开始对研究生学制进行调整,延长学制,尤其是专硕学制,成为了一种趋势。

来源:网易新闻

来源:网易新闻以及越来越多的学校取消了全日制专业转为非全日制。

来源:网易新闻

来源:网易新闻学历贬值,或许是近几年来不可阻挡的趋势。

暑期到来,对于将要进入大四的本科生却无法轻松,读研 or 工作的抉择会决定今后很长时间内的人生走向。同样,研究生即将毕业,工作?在竞争激烈的当下或许很难脱颖而出;读博?自己是否适合再往下走?命运的齿轮开始转动,自己的将来却并未清晰。

学霸君近期采访了几位身处不同学术阶段的读者,请他们谈谈自己学历贬值的看法 ,希望能给迷惘中的各位一些启发。

注:为叙述方便,以下皆为第一人称。

冰冻三尺非一日之寒——即将毕业的生物学博士大师兄

首先,学硕与专硕之间一直都是平等关系。学硕的减少与专硕的扩招并不意味着学历贬值。但从就业角度来说,学历贬值却是一定的。硕士阶段分流,缓和学位内卷。这想法挺好的,但我估计短期内很难有本质性的改变。

我读的就是专硕。本硕直接读下来,工作了几年又回来读博。

我专硕读了 3 年,工作后没觉得就业上有什么不同,申请博士的时候也和学硕一样。

有说专硕学术能力弱,这件事情得还是看个人。因为在培养模式上,不论是课程设置还是导师对于学生的教育是平等的。硕士期间有一个同学,专硕,论文发了四五篇,国奖也拿,最后申请了美国的博士,并没有因为是专硕而受限!

在生物学专业,专硕学硕区别不大,调整比例,我认为对现状的改变很有限。

与调整专硕学硕比例相比,我觉得很多高校调整本科专业这条路更好。高校里很多专业确实多少年没变过了。

我以为,高校的课程设置是为了让对应的专业学生在学习课程的过程中培养出这个领域所需要的一些思维与能力。比如文科需要接触大量的文字内容,所以课程设置就会以培养文字处理与阅读习惯为主,理科可能会更偏向于实验性思维等等。但是现在时代的进步速度很快,文字处理可以用人工智能来取代,许多能力都衍生出了更简便的替代工具。我觉得这个时候就需要进行课程设置的改变来培养学生应对新的时代需求。

社会岗位需求和高校学历教育之间的不兼容太明显了,本科毕业都专业不对口,难道还指望硕士博士毕业后专业能对口?调整专业比调整专硕学硕更有意义。

高等教育搞这么多年了,想破除学历内卷绝非朝夕之功。慢慢来吧,职业教育水平提高,初高中进行;专业调整后更科学,本科分流一批;专硕学硕的区分度更高,硕士阶段再分流一批。到那时,可能就没人卷学历了。

合适才是最重要的——毕业多年的法学专硕

我本科在东部读完本科,考研回到西南老家的一所 985 高校,跨专业读法学院的专硕。

专硕挺适合我的,一边补足法律基本知识,一边准备司法考试。那时候法学专业的本科生是不能参加法考的,照样跟我一起在读研期间考。

很多人觉得专硕是水硕,我觉得不是。首先当年考研进来的,专硕跟学硕分数差不多的,主要的限制是法学本科才能报学硕,我这种跨专业的只能报专硕。我们这批入学后,学校好像没区分啥专硕学硕,专业课是一样上,导师也一样地指导,最后的硕士毕业要求也一样。我了解到的就业情况都很接近,学硕里读博的也不多,找工作方面,女生多数往法院检察院去,男生做律师的多,统计上没有太大区别。

我硕导是博导,但从来没有劝大家读博士,他说大部分人是搞不了科研的,社会也不需要那么多人做科研,所以正常情况下读个硕士就得了,完全没必要追求博士学位。当然,不同人读硕士的目的肯定不一样,有的是镀镀金,而我则是作为跳板换专业。

张雪峰出名之前,因为信息不对称,很多高中生选专业都是瞎选,或者听从高中老师或者听父母的。大学换专业比较难,跨专业考研是个很好的机会,读专硕就是一条捷径。

张雪峰 图源:网络

张雪峰 图源:网络听说现在很多高校减少学硕,增加专硕,我非常赞成。国外的 LLM 也是只有一年学制的法律硕士,运行这么多年效果也不错。

我觉得学历贬值这个问题是社会需要进行反思的,同时也是需要广大学子在面临选择时需要考虑的一个问题。因为现在学历带来的红利已经很微弱了,所以埋头卷学历这个思路或许已经不适用于当下了。更应该考虑的是自身的条件与需求。包括你的专业更偏向于科研还是应用,你更喜欢学术研究或是你需要尽快投身工作。

学历贬值不是结果,只是表象——生物学博导

我认为不存在学历贬值的说法,只是需要进行结构性调整。国内虽然很早就对硕士研究生做了专硕学硕的区分,但实际上并没有特别大的区别。现在政策有点变化,希望以后区分度能大一些。

我想,学硕与专硕的比例调整是必然趋势,生物、化学等基础学科也一定会受到影响。对于社会而言,每个专业方向都需要两类人,一类是深耕于专业的垂直领域进行学术上研究,这是技术发展的持续动力;另一类则是将这个领域的研究成果转化为社会效益,这是技术回馈社会的方式。这也是学硕与专硕设立的目的,相比起注重学术研究导向的学硕,专硕更强调实践能力和职业技能。而基于这个前提存在下,学硕与专硕的比例便是一个随社会需求变化而变化的数字。一些偏重社会实践的专业便要更多地输出专业型人才(专硕),而需要科研探索的高精尖技术专业则需要输送学术型人才(学硕)。

我知道的,像是化学和生物,一直都是有教育方向的专硕,虽然就业面窄,但就业非常好,都是去初中高中当老师。化工、环境和材料方向也有对应的专硕。

有人可能会觉得如果科研相关专业学硕的减招会导致科研人才输送出现疲软之势,我认为不然。就那现在来说,生物学的硕士,不论专硕本硕都是要进入实验室进行科研的。根据我刚才说的情况,教育方向的研究生,科研成果真的是检验其毕业的金标准吗?

从社会的角度来讲,各大初高中院校在聘用教师岗位时都已经把门槛拉高到了 985 211 的博士。试问,初高中应试教育下的教学内容与硕士博士在实验室研究的高分子材料、细胞信号通路存在很高的匹配度吗?

因此,在我看来,这是中国教育体系改革的一次明智的改变。将学硕与专硕进行明确的区分并且制定针对性的培养方式在我看是这次改革的关键所在。对于我们导师来说这也是一件好事,虽然说可能在生源上会受到一定的影响,但也在政策层面筛选了人才。同时也能更多的避免「过度教育」造成的人才与社会的双输局面。