来源:饶议科学作者:饶毅

每个人的知识是有限的。

懂得越多,越知道,也越愿意承认自己有很多不懂的。而科学还有很多是未知的。

如果现在有人说我可能是全体华人懂生物医学最多的人,我不仅无动于衷,而且可能提醒这句话因为说的太晚而是错误的。

30 年前,有一些人就知道。20 年前,知道这一可能的人就超出我的朋友范围。

但是,今天就不一定对。因为我的三个优势,失去了两个。一是我的英文比较早解决了阅读问题,通过自学,大三之后常规读原文。我对科学的兴趣以及具体领域(神经、免疫)的确定比较早(大二)。所以,自从父亲给我借第一本英文学术刊物(当时除了钠通道几个字,全文看不懂)之后,我的学术阅读面不仅比较广、而且时间很长。在华盛顿大学任教期间,到每个基础系的图书室转一圈,既读了所有系订阅的刊物,又可能遇到各系的老师交流。

但这两个优势,今天肯定有年轻人超越了。

所以,只剩一个弱势变成的优势:我获得博士学位,相当于用了 9 年。

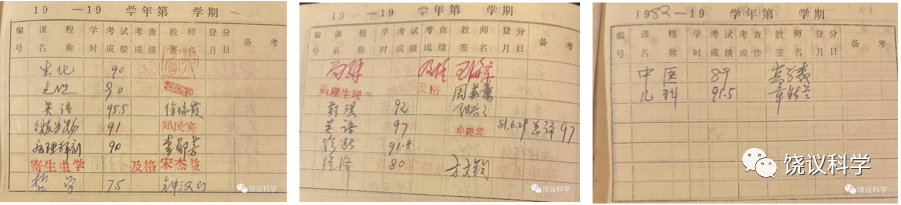

我的本科在江西医学院,用了 5 年毕业。保留的成绩单不全。

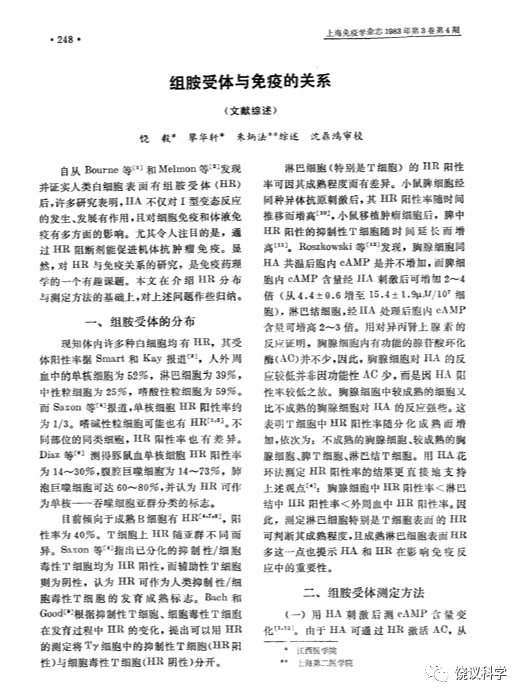

本科后期我花了相当长的时间用于科学文献阅读。写了两篇读书笔记发表。

我的临床实习非常差,多个老师不高兴,虽然公开说要开除我的老师只有外科的王老师一人。其他老师预计我会读研究生,放了我一马,王老师认真负责,但也有恻隐之心没有完全执行。因此,大学期间至少 1 年算是相当于在奔研究生。

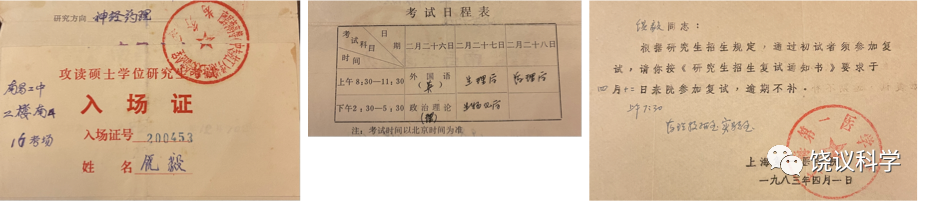

1983 年考上海第一医学院的研究生。

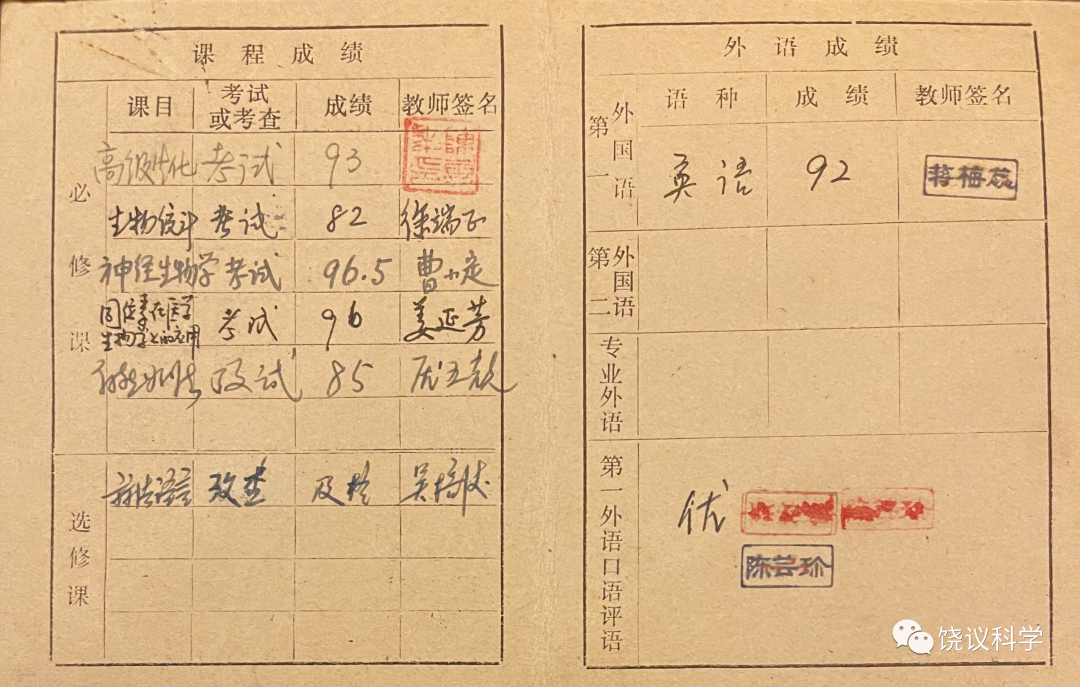

读了 2 年研究生,离取得硕士学位还差 1 年。这是全部的学习成绩单。

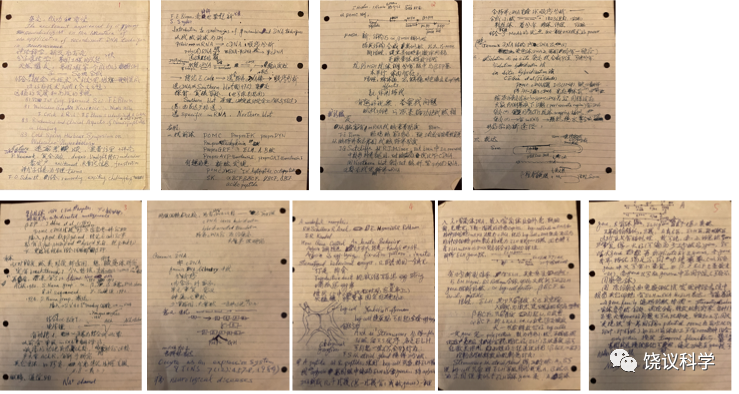

在上海期间,除了跟张安中导师,还在上医和科学院上海分院的图书馆读了较多文献。阅读最重要的收获是自己意识到分子生物学与神经生物学的结合:分子神经生物学诞生,以重组 DNA 为核心的技术交叉应用于神经生物学。

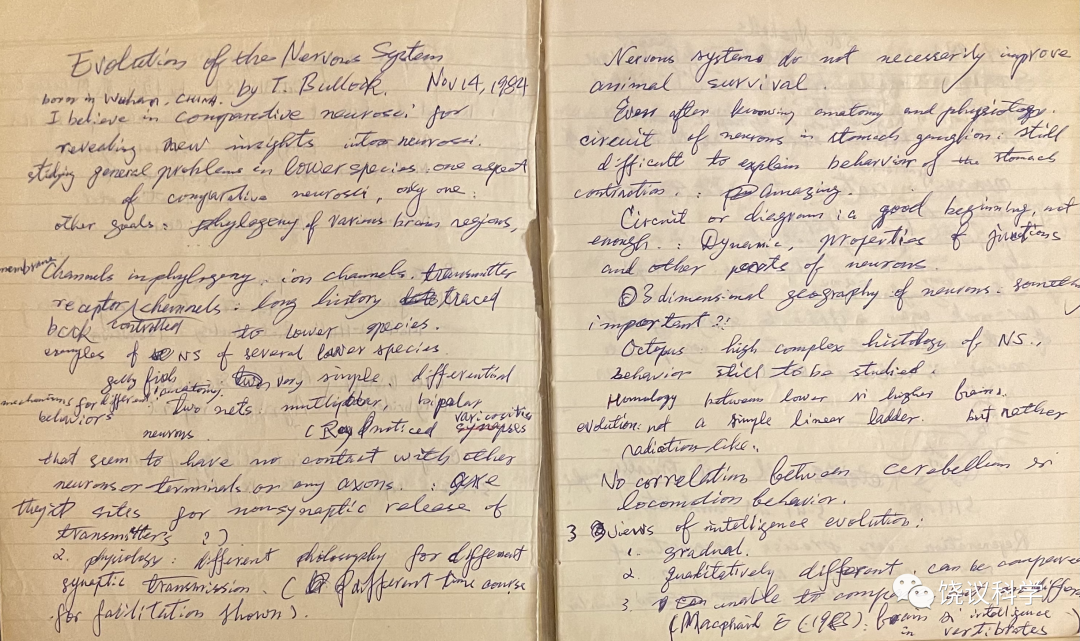

1984 年在上海写的这份为了研究生之间学术交流的草稿,对我很重要。因为实际定了我一生的研究方向:DNA 和神经系统。从那时到今天,我的研究一直主要是它们。

通过张老师认识了科学院生理所冯德培老师。冯老先生为我申请美国的研究生写过推荐信,后来一直保持联系。

在上海还听了外国科学家的学术报告。这是听 UC San Diego 的 Theodore Bullock 教授学术报告的笔记。

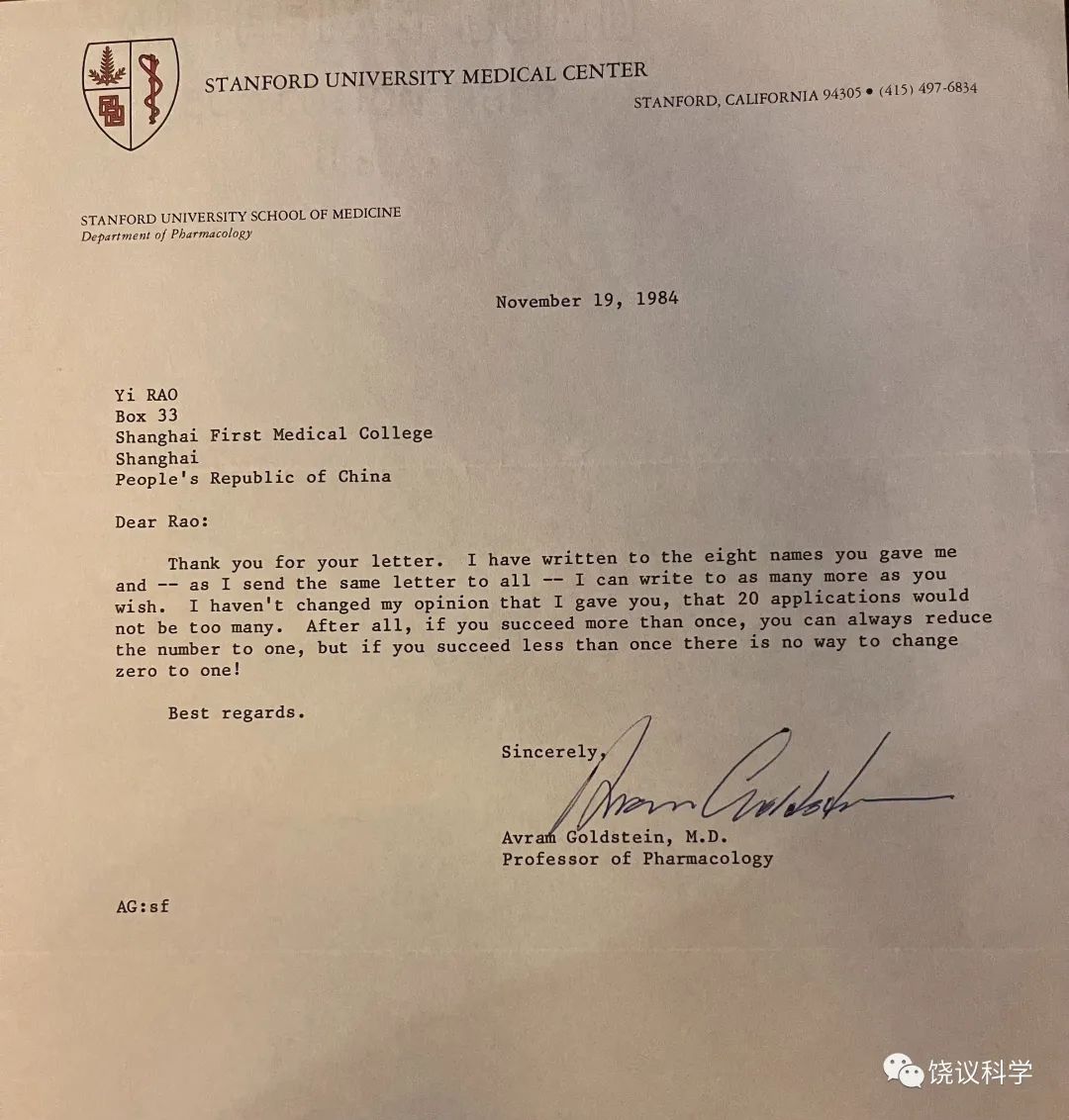

其中斯坦福大学药理系主任 Avram Goldstein 是应北京医学院韩济生老师邀请来华访问,张安中老师负责上海部分行程,从而我当时与 Goldstein 夫妇接触较多。后来请他写了推荐信,对于申请美国的研究生院应该比较有效。

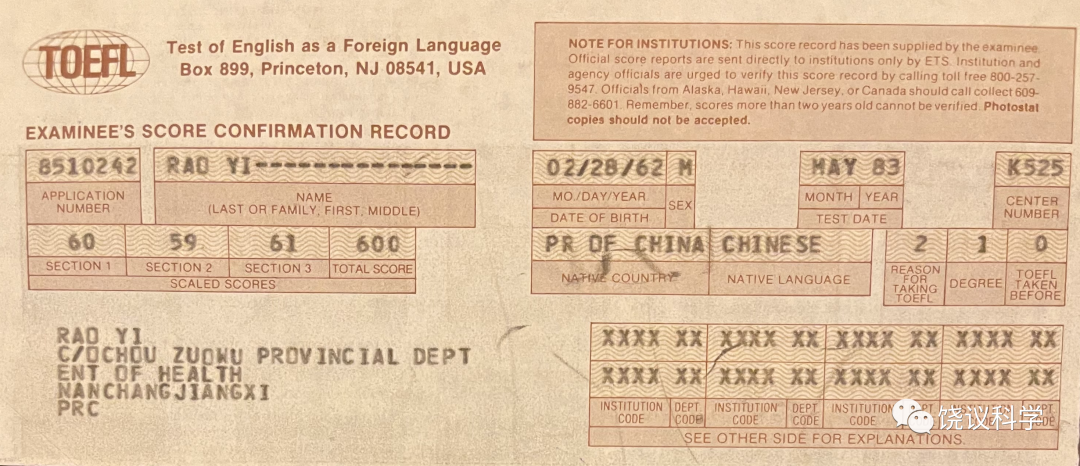

因为推荐信来源比较好,我只考了 TOEFL,没有参加过 GRE 考试。

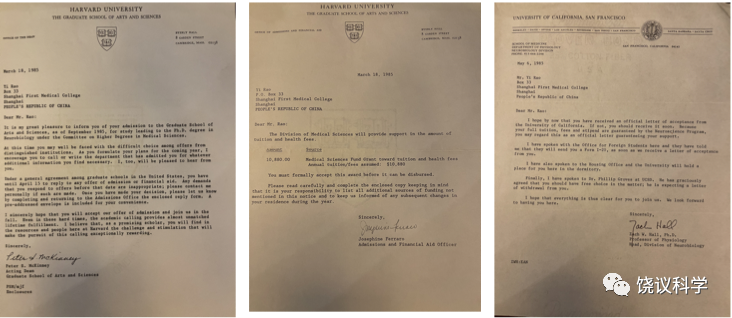

Harvard、UCSF 等录取:

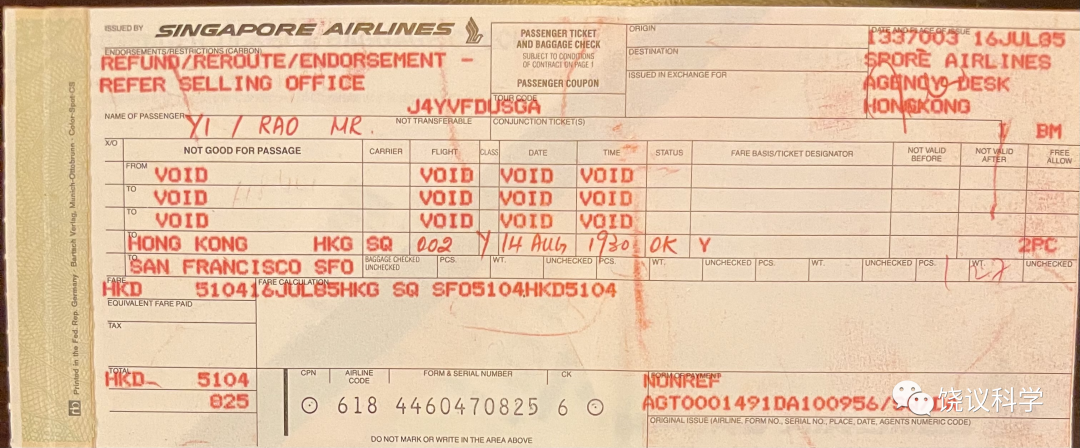

1985 年从上海回南昌,从南昌到广州,广州而深圳、香港。在香港两三天后的 8 月 14 日乘新加坡航空公司飞机去旧金山。

在美国旧金山加州大学读研究生,用了 6 年。开了神经生物学、遗传学、细胞生物学、分子生物学(UCSF 称为 Bioreg)等课程,它们都相当深而系统。师资很强。讲课最好的是遗传的 Ira Herskowitz。他是美国遗传学会会长,研究过细菌和酵母,细菌和酵母的遗传学讲的栩栩如生,而且他上课提问、考试出题都非常好。果蝇的遗传学是 Tom Kornberg(他的父亲和哥哥都是诺奖得主,他自己从音乐转生物,研究很好)。人类遗传学是 David Cox 和 Charles Epstein(前者是新的人类遗传学,后者是经典的人类遗传学)。除了第 1 年和第 2 年有必修课,第 3 年到第 6 年我一般也每个学期都去旁听一门课程,例如从头到尾旁听了结构生物学、病毒学等。神经生物学也是分成分子神经生物学、细胞神经生物学、发育神经生物学、感觉系统等五六门不同学科,它们每一门分别是一个学期的课程。

这些课程,没一门是多余,而是都有意义,对自己的成长有意义。我的 GPA 比较奇怪:第一年优于第二年。当时开课应该对我比较困难:我们神经生物学那年只有 4 个学生,一位本科哈佛、一位本科普林斯顿、一位 Reed 学院,都是美国人,就我一个外国学生、本科还是离哈佛和普林斯顿等有点距离的江西医学院。因为美国考试打分是按统计分布给 ABC,有些课就我们 4 人加外系几人,很容易预测应该是我垫底,但第一年我非常努力,总是超额读文献,结果主课都 A(哈佛那位永远 A+),GPA 4.0。第二年却因为生病反而只有 3.0。毕业总的 GPA 是 3.74。当然研究生成绩没人看,只是早期吓唬留学生需要为 B+。

旧金山加州大学的学术报告系列,内容丰富、水平很高。尤其是生物化学和生物物理系的报告系列(周二下午 4 点)、神经生物学的报告系列(周四下午 4 点)、细胞生物学的报告系列(周一中午 1 点)。听 6 年学术报告基本就把全世界的最重要的生物医学研究前沿都了解了一遍,世界主要的科学家都听了一遍。判断诺奖很容易,基本从他们里面挑选。

我的研究用了相当长时间。因为动手能力平庸、低于动手能力强的同学。一般人做一遍就会的,我可能需要做 3 遍。但好在遗传学不需要动手能力,是动物交配得到结果,而分子生物学特别是 DNA 比较韧性强,不容易坏,也就允许我这种人也可以做。教我做实验的是一位日本来的博士后(现在是京都大学教授),因为我学的少慢差费,他有段时间对我非常不耐烦。

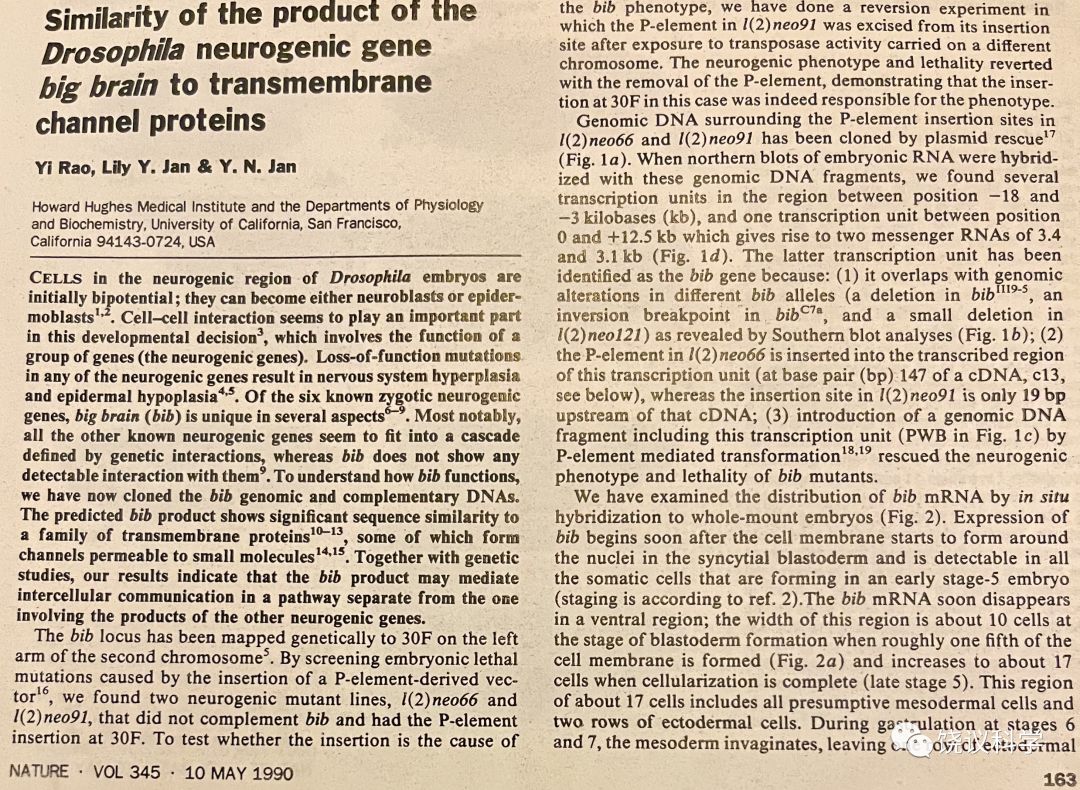

我研究生期间的研究,发表了 3 篇论文。

因为我博士后期间到申请助理教授工作时,只有一篇文章投稿中,所以这 3 篇研究生期间的论文对我申请工作的成功非常重要。

研究生期间,参加过几次国际会议,对学习、交流和交往都很有意义。实际上,几年后,有学校面试我是因为其招聘委员会的主席曾经在某个会议的中间环节对我有所了解,至少知道我不同于很多当时中国学生只会做实验不会/不显得会动脑筋思考科学。

因此,我 9 年才拿到博士学位,没有觉得浪费了任何时间(除了短暂生病之外)。

当然,我不认为大家都需要 9 年才拿博士学位。

但在生物医学,很快拿学位是不切实际的。我看到获得博士最快的是 UCSF 高我几年的 Tim Mitchison。他是英国科学世家子弟。Jim Watson 在英国留学期间,都去凑他家的热闹。他的研究生工作是两篇 Nature 论文,发现微管生成不是 「 水车模型 」、而是动态不稳(dynamic instability)(微管蛋白加到微管上,是经常的,但会掉下来,需要有其他因素稳定才会继续长、或不缩----这是按我听他的导师 Marc Kirschner 第一次讲学术报告的记忆)。他的研究生只有 4 年,而且成为全世界教科书的标准模型。他在早期轮转期间还发过论文。

我当时下决心也要这样,结果差一大截。

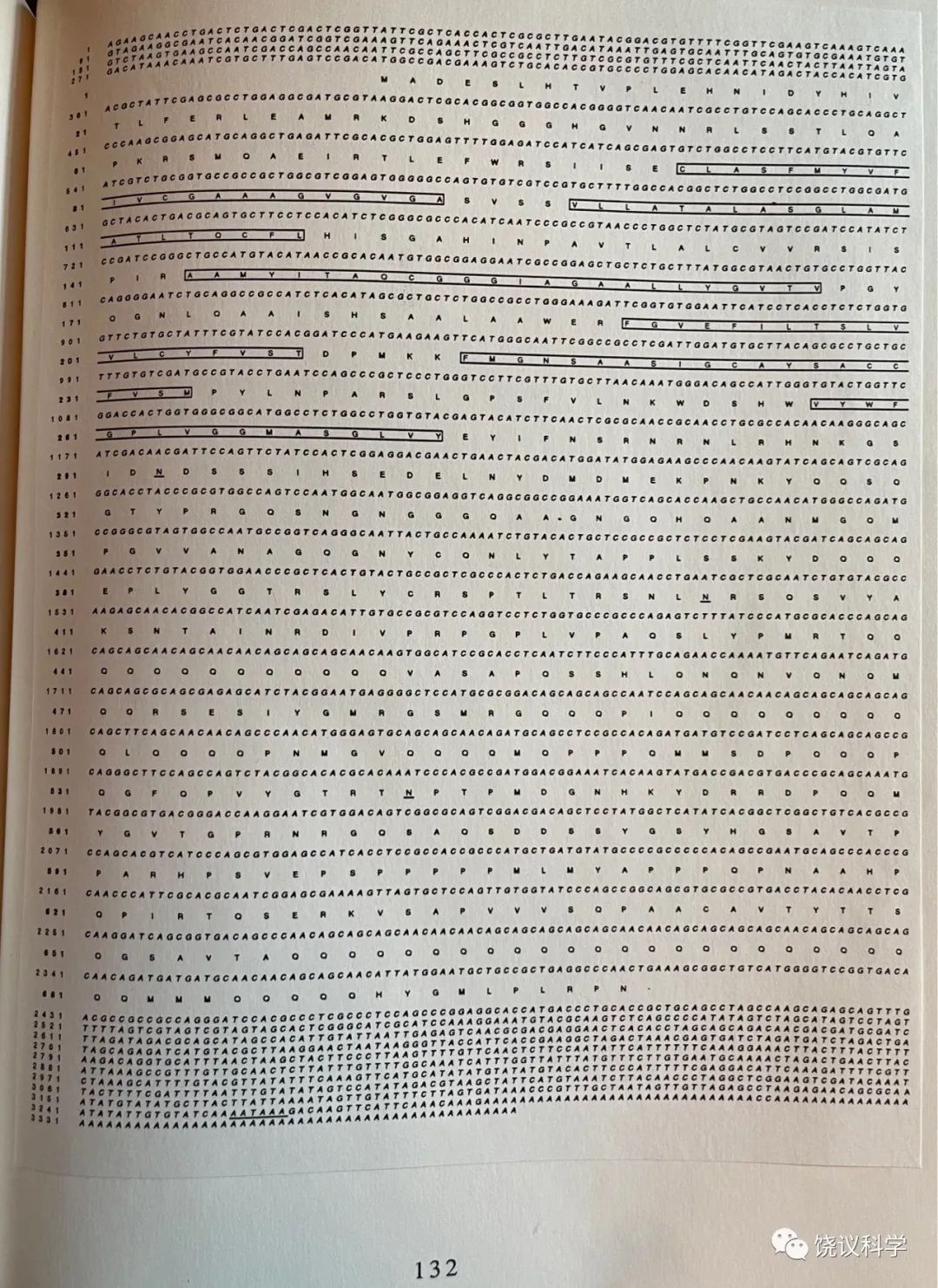

1988 年独立手工完成的基因测序。

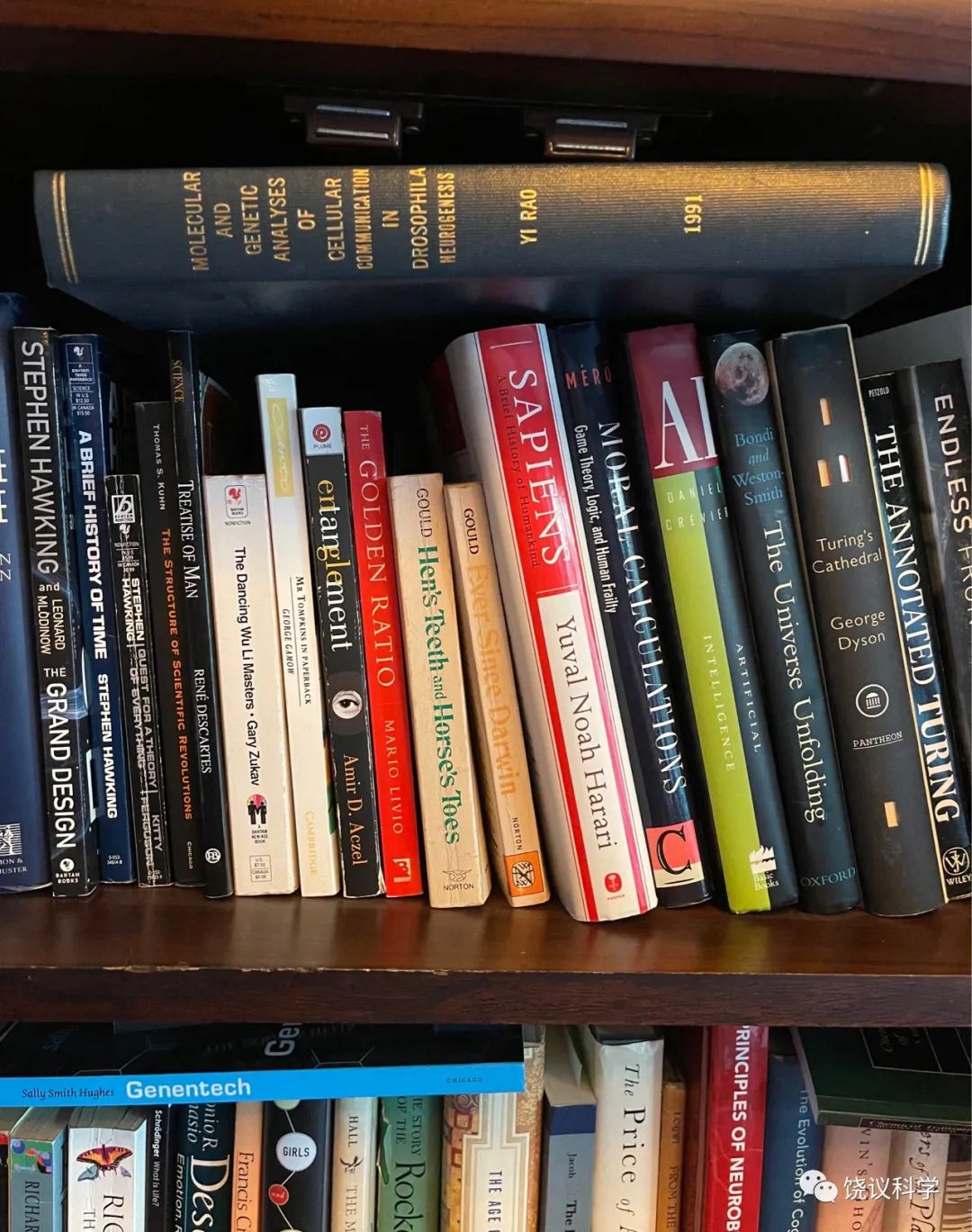

1991 年的博士论文。

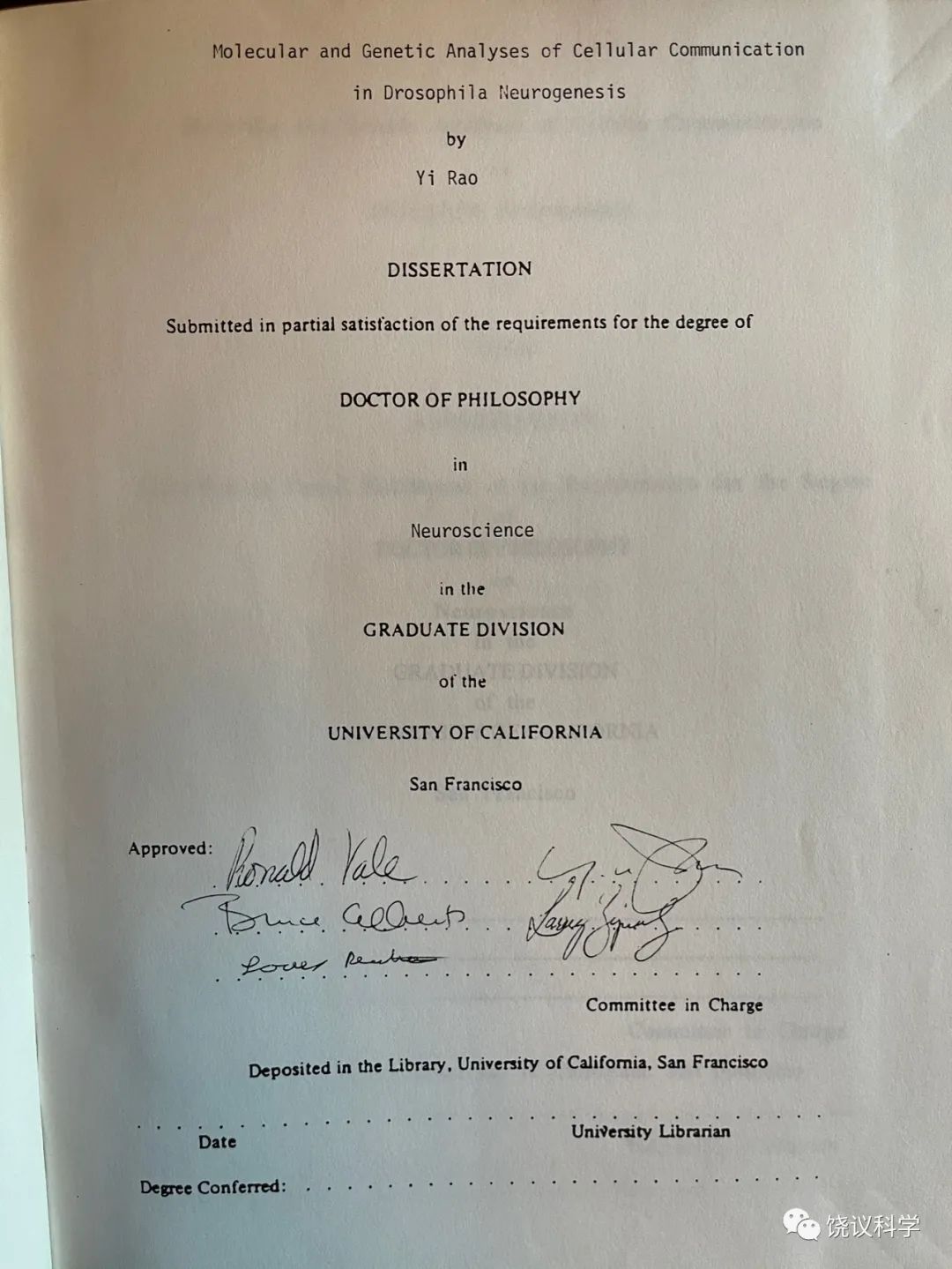

博士论文封面,答辩委员会:

Ron Vale(答辩委员会主席),詹裕农(导师)、Bruce Alberts(生物化学系主任、美国科学院院长、《科学》杂志主编)、Larry Zipursky(UCLA 教授)、Louis Reichardt(珠穆朗玛峰美国登山队顶峰突击队队长、K2 世界第二大高峰不用氧攀登记录保持者)

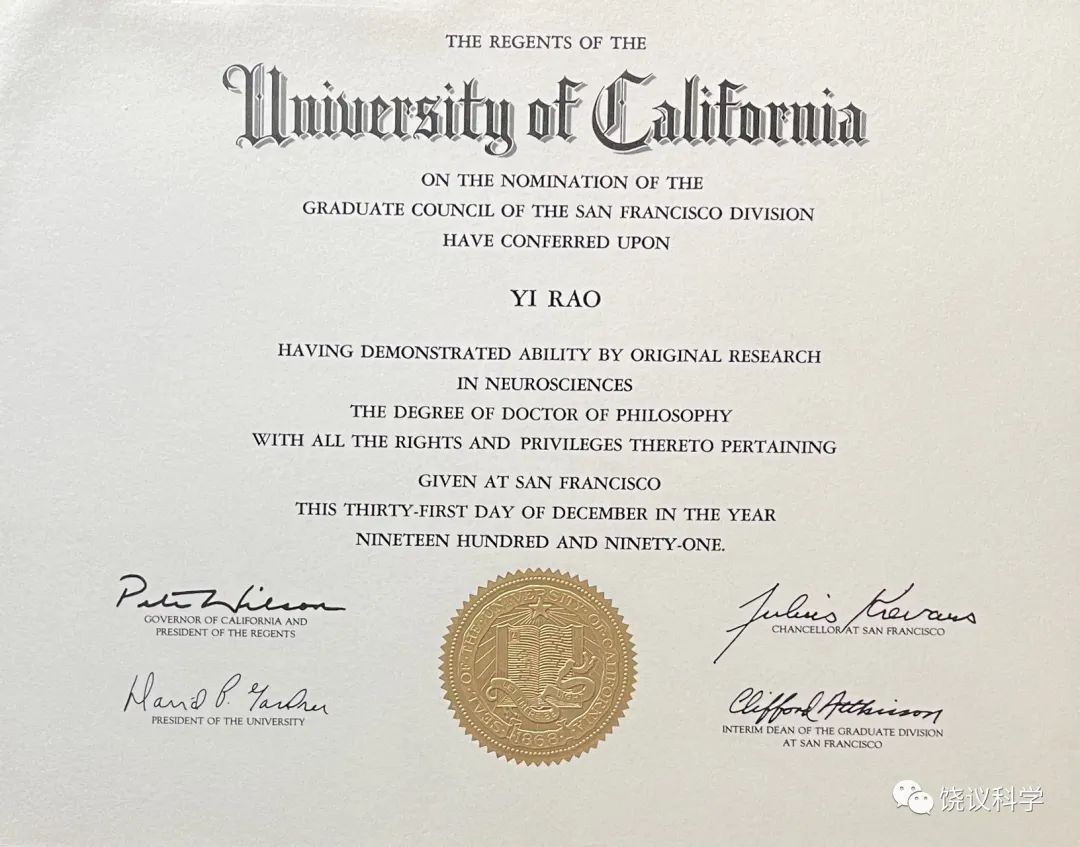

博士学位证书

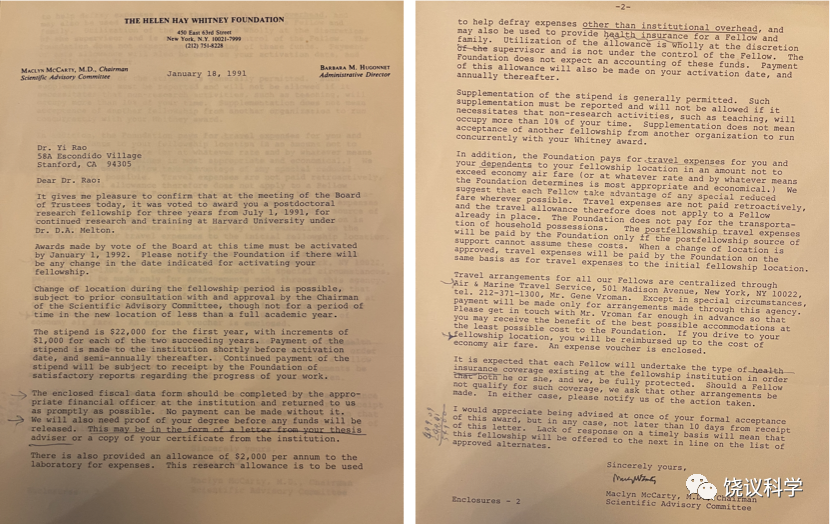

我的研究生记录和导师推荐信让我获得了 Helen Hay Whitney 博士后奖学金,在生物医学是比较好的,每年全美 20 人左右,这一奖学金获得者很多成为教授。我那年还是 Mac McCarty 签字。他是 1944 年发现 DNA 是遗传物质的三位科学家中最年轻的。