代糖即糖的替代品,泛指那些甜度加倍、但热量超低的甜味剂,这些「科技与狠活儿」无法全部被身体消化吸收,会被直接排出体外,其热量可以忽略不计,因此也被称为「0 卡糖」,广受年轻人追捧。常见的有两大类:

● 非糖甜味剂:没有营养,包括天然的和人工合成的,常见的如阿斯巴甜、安赛蜜等,快乐肥宅水——可乐,就是用阿斯巴甜增加甜味的。

● 糖醇类:能提供部分能量,常见的如赤藓糖醇、木糖醇等;小朋友常吃的辣条、大人们包里常备的口香糖,分别使用了这两个代糖。

随着「控糖」这个概念风靡 90、00 后,饮料、雪糕、口香糖,甚至月饼,纷纷推出「代糖、0 卡糖」系列产品,这仿佛成了一种更健康的选择。不过,作为代糖中最受消费者熟悉的阿斯巴甜,最近被卷入「可能致癌」风波,消息一出立马冲到舆论的风口浪尖。WHO 对此回应,将于当地时间 7 月 14 日就这一话题发表相关内容。

图源:微博热搜截图

「代糖风波」早有预警

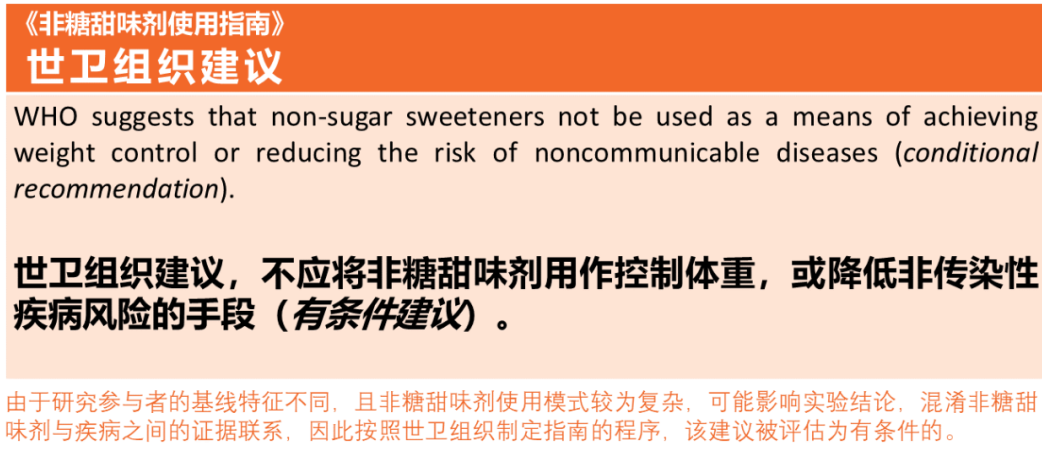

这次致癌风波并非空穴来风。早在今年 5 月,WHO 就发表了新版本的《非糖甜味剂(NSS)指南》,并提出建议:不要再使用非糖甜味剂(NSS)控重减肥。

图源:世界卫生组织公众号截图

公告中讲的正是饱受争议的「非糖甜味剂」,包括阿斯巴甜。早已在过去几年,被一些健康相关的研究点名,扣上了「危害健康」的帽子。

全癌风险增加 15%

2022 年法国国家健康与医学研究所及巴黎北索邦大学的科学家团队共同发表于《PLOS Medicine》的文章,研究数据显示阿斯巴甜可将全癌风险增加 15%,同时增加乳腺癌和肥胖相关癌症风险分别最高可达 22% 和 15%[1]。

图源:doi.org/10.1371/journal.pmed.1003950[1]

心血管风险增加 17%

除了致癌,《BMJ》同年也发表了一项涵盖超 10 万人的大型前瞻性研究,表明较高的人造甜味剂摄入,与冠心病、中风等心脑血管疾病的风险增加存在直接关联,尤其是阿斯巴甜。与不摄入阿斯巴甜的人群相比,摄入较高的阿斯巴甜会导致罹患中风等脑血管疾病风险显著增加 17%[2]。

图源:doi.org/10.1136/bmj-2022-071204[2]

同时,该研究证实了其他两个代糖也会引发健康隐患:摄入较高的安赛蜜会使罹患冠心病的风险显著增加 40%;而摄入较高的三氯蔗糖会使罹患冠心病的风险显著增加 31%。

增加焦虑风险,可能遗传给后代

《美国科学院院报》(PNAS),是与《Nature》、《Science》、《Cell》 齐名的,世界上被引最多的综合性、跨学科连续出版物之一。该杂志也曾发表过一篇研究论文,阐述人造甜味剂阿斯巴甜可增加小鼠的焦虑风险,甚至会遗传给后代。

在持续 12 周的小鼠造模及行为学检测后,研究人员发现摄入添加了阿斯巴甜的饮用水后,小鼠表现出强烈的焦虑行为。更可怕的是,接触过阿斯巴甜的小鼠后代和其后代的后代也表现出类似的焦虑行为,这表明甜味剂的作用可至少遗传给后代两代[3]。

图源:doi.org/10.1073/pnas.2213120119[3]

饮料协会持观望态度

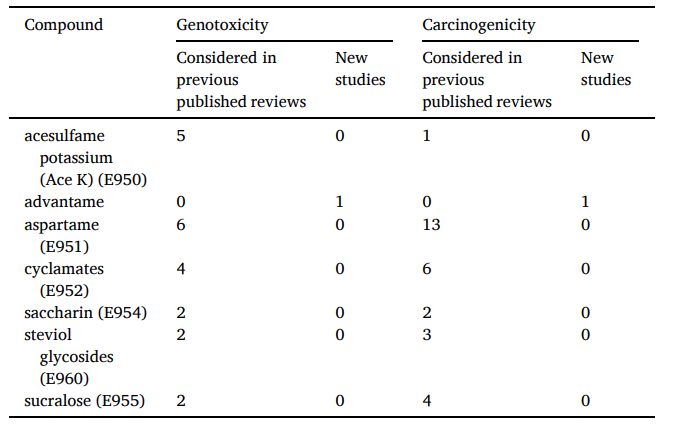

面对以上临床研究数据与争议,今年 3 月,意大利研究团队最新发布的「非糖甜味剂与癌症:毒理学和流行病学证据」综述,在综合了 12 项现有研究后表示,无法得到「阿斯巴甜具有遗传毒性和致癌潜力」的结论[4]。

表 1:本研究中分析的有关「代糖」遗传毒性和致癌性的论文数量,doi: 10.1016/j.yrtph.2023.105369[4]

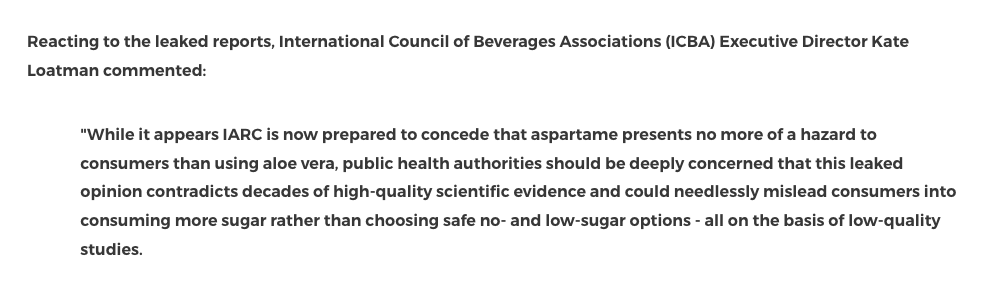

基于过往的研究,国际饮料协会委员会(ICBA)在官网发文,表示中立态度:该观点与数十年来高质量的科学证据相矛盾,参考低质量的科学研究得出的结论可能会误导广大消费者,期待对阿斯巴甜更广泛、更全面的食品安全审查[5]。

图源:美通社亚太区[5]

让子弹多飞一会儿

近年来,越来越多的开放获取(OA)期刊涌现,公众也有更多渠道接触最新的科学研究。然而,时代的发展速度可能会超过人类认知修正的步伐,这可能会给我们带来一些不必要的恐慌,也让研究结果出现「前后严重不一致」的情况,比如:

塑料刚被发明时备受推崇,甚至荣获诺贝尔奖,但塑料之父马克斯·舒施尼却因为塑料对环境造成的危害感到愧疚而选择了自杀;汞在过去被广泛应用于医疗和工业领域,但后来才发现汞中毒会对人体产生严重影响,特别是对中枢神经系统的损害;几十年前被广泛使用的石棉,被认为是一种耐火材料,大量使用后才发现与严重的健康问题相关,如肺癌和呼吸系统疾病。

我们需要更权威的科学实验和全面的数据审查来建立正确的认知,并且这个过程需要时间的验证。目前缺乏权威机构的明确结论,所以我们最好保持理智的观望态度,让子弹多飞一会儿。

致癌评级可能性猜测

不过,从本文的几个研究中,我们可以得出结论——代糖确实会引发健康问题,至少为部分嘴馋的「追求健康」人士敲响警钟。

国际癌症研究机构(IARC)是目前在全世界范围内关于评价某类成分是否属于致癌物的两大权威组织之一。我们日常经常见到的致癌物等级分类就是 IARC 评估的。比如:烟草、酒精是 1 类致癌物(明确有致癌作用的物质);高温油炸食品、加工肉,是 2A 类致癌物(致癌可能性较高的物质);而泡菜,手机辐射属于 2B 类致癌物(致癌可能性较低的物质);而 3、4 类的关注价值更低,只是一个类别。所以要不咱先旋一瓶无糖可乐压压惊?

图源:图虫创意

阿斯巴甜是否会在明天被 WHO 列为致癌物,以及定在哪一个致癌等级,我们一起蹲一个结果吧。如果阿斯巴甜或者其他代糖被定义为致癌物,你猜,会是哪个级别?你还会继续吃吗?

内容策划:Daisy

题图来源:图虫创意

参考文献

[1]. Debras C, Chazelas E, Srour B, Druesne-Pecollo N, Esseddik Y, Szabo de Edelenyi F, Agaësse C, De Sa A, Lutchia R, Gigandet S, Huybrechts I, Julia C, Kesse-Guyot E, Allès B, Andreeva VA, Galan P, Hercberg S, Deschasaux-Tanguy M, Touvier M. Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study. PLoS Med. 2022 Mar 24;19(3):e1003950.

[2]. Jones SK, McCarthy DM, Vied C, Stanwood GD, Schatschneider C, Bhide PG. Transgenerational transmission of aspartame-induced anxiety and changes in glutamate-GABA signaling and gene expression in the amygdala. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Dec 6;119(49):e2213120119. doi: 10.1073/pnas.2213120119. Epub 2022 Dec 2. PMID: 36459641; PMCID: PMC9894161.

[3]. Debras C, Chazelas E, Sellem L, Porcher R, Druesne-Pecollo N, Esseddik Y, de Edelenyi FS, Agaësse C, De Sa A, Lutchia R, Fezeu LK, Julia C, Kesse-Guyot E, Allès B, Galan P, Hercberg S, Deschasaux-Tanguy M, Huybrechts I, Srour B, Touvier M. Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort. BMJ. 2022 Sep 7;378:e071204. doi: 10.1136/bmj-2022-071204. PMID: 36638072; PMCID: PMC9449855.

[4]. Pavanello S, Moretto A, La Vecchia C, Alicandro G. Non-sugar sweeteners and cancer: Toxicological and epidemiological evidence. Regul Toxicol Pharmacol. 2023 Mar;139:105369. doi: 10.1016/j.yrtph.2023.105369. Epub 2023 Mar 3. PMID: 36870410.

[5].https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/leaked-aspartame-opinion-misleading-more-comprehensive-review-underway-301867640.html