最近师兄三天两头出没细胞间,朋友圈每天都在 show 一团黑乎乎的东西,真的很反常......

师妹

师兄天天来细胞间来看他的黑团子,我刚看了一眼,都皱在一起了,怎么像细菌?

你别小看了这些「黑团子」,你师兄已经用他们发了 3 篇 SCI。

师姐

师妹

这么厉害!究竟是什么好东西?

你师兄养的是 3D 球状体,2~3 天就会成熟一批。相当于类器官「轻便版」,今天师姐给你讲讲「球状体 & 类器官」,不懂 3D 培养的科研人不是合格的「饲养员」。

师姐

文末可申领 3D 细胞培养手册

球状体:简装版 3D 培养

球状体首次在 20 世纪 70 年代培养而得,它是由原代细胞或癌细胞系自组装成简单的球形细胞聚集体[1-3,5,6]。球状体培养相对简单,可以在有/没有细胞外基质(ECM)支架的条件下进行。现在有许多不同的球状体培养模式和方法,包括悬滴法、超低附着板、水凝胶、旋转式细胞培养、微流体系统和生物打印等[2,3,6]。

与类器官相比,球状体具有操作简单、培养时间短、成本相对较低的优势[5]。在应用方面,球状体显著优于 2D 培养物,特别是在药物筛选方面[2,4]。例如,肿瘤衍生的球状体由各类肿瘤细胞组成,模拟肿瘤的物理特性,从而可以直接用于研究肿瘤微环境[2,4,5]。由于球状体相对简单,其局限性之一是缺乏极性和自组装为高级组织结构的能力,因此并不总是能模拟体内环境[4]。

类器官:精装版 3D 培养

「类器官」 一词在 20 世纪 80 年代就已出现,但直到 2009 年,荷兰科学家 Hans Clevers 团队成功将 Lgr5+ 肠道干细胞在体外培养成具有隐窝状和绒毛状上皮区域的三维结构,即小肠类器官,才宣告了类器官研究进入了新时代[1]。与球状体不同,类器官是由组织特异性祖细胞或干细胞生成的,需要添加 ECM 或基底膜提取物(BME)和生长因子,使祖细胞扩增、分化和自组装成器官/组织[2,4]。根据原始组织的来源和使用的培养体系差异,可能需要 2~3 个月才能获得完整的、复杂的类器官[2]。到目前为止,已构建出各种组织类型的类器官,包括脑、肝、肾、胃和肠等[1,7]。由于具有自我更新的能力,类器官可以培养更长的时间[1]。

与动物模型相比,类器官有诸多优势,包括再现器官的结构与功能、可进行基因修饰和患者个性化医学研究等。然而,类器官模型仍然存在一些局限性,如培养方案的标准化、个体遗传差异带来的细胞系与细胞系之间的异质性、研究整个器官的局限以及比细胞系更高的成本投入[7]。

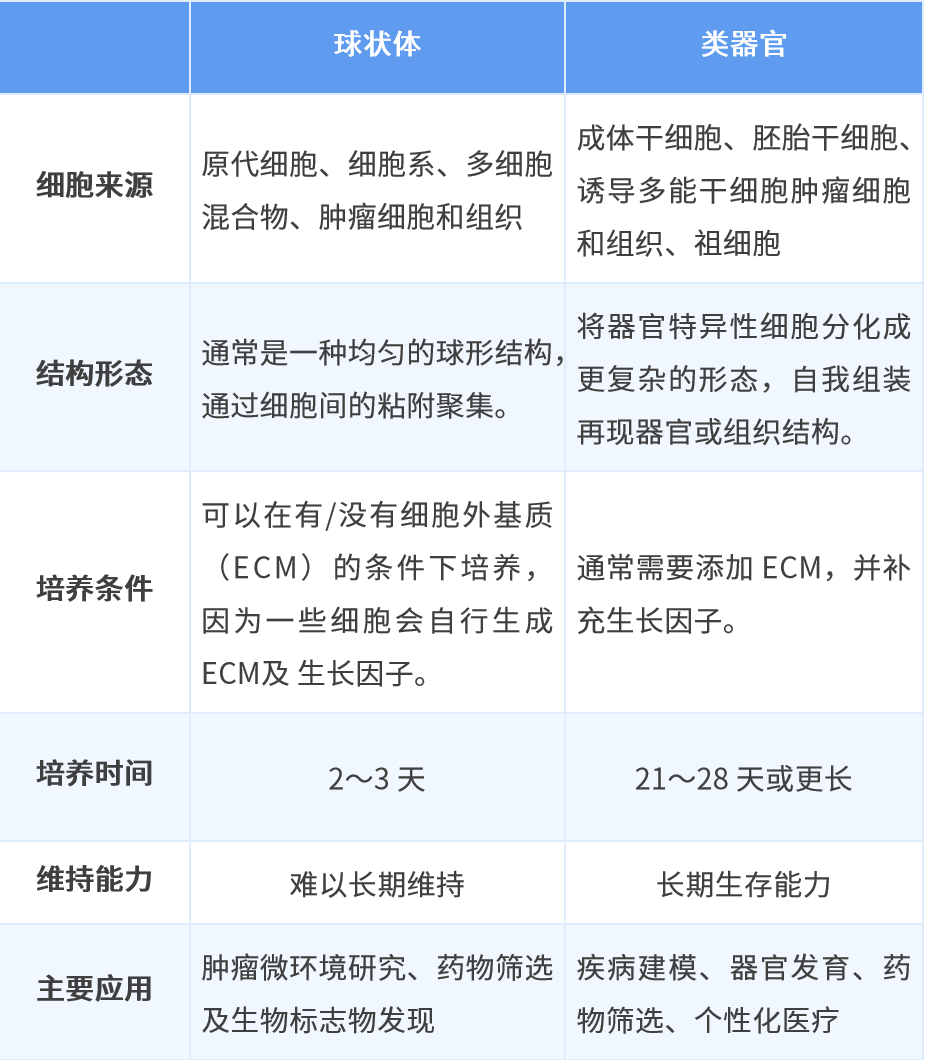

表 1. 球状体与类器官 3D 培养模型的区别

球状体和类器官模型在模拟真实生理病理状态方面都远远领先于 2D 培养。3D 培养,尤其是类器官,有助于弥补动物模型和人体之间的研究落差[7]。每个模型都有其独特的优点和缺点。

师妹

我懂啦!类器官更复杂,能够模拟器官的结构和功能,而球状体是一种更简单的模型,非常适用于研究肿瘤微环境。

对了,师姐最近刚收了一份「类器官研究实用三件套」包括:《基底膜提取物入门技术指南》、《3D 培养和类器官实验技术手册》、《肿瘤类器官操作指南》让你快速入门,完美进阶球状体、类器官培养。

师姐

目前这套手册,已帮助超过 1,000+ 老师成功建立类器官实验体系,不容错过!请点击「阅读原文」,联系 Bio-Techne 销售或当地经销商申领。

内容策划:邹礼平

内容审核:陆雯芸

题图来源:图虫创意

点击「阅读原文」,联系 Bio-Techne 销售或当地经销商申领。