来源:软科

又是一年毕业季,当大多数人按部就班地完成论文、达到学校要求,沉浸在顺利毕业的喜悦中时,有一群博士生可能面临着被「降格」为硕士、甚至清退的风险。

日前,吉林大学研究生院印发《吉林大学博士研究生分流退出实施办法》,对于在博士研究生培养过程中,中期考核、论文预答辩多次未通过等不宜继续培养者进行「分流」。

所谓分流,是指在研究生的培养过程中,对研究生进行考核、筛选、分流和淘汰,对于不适合继续进行博士研究生培养的学生,在毕业与退学之间提供多种出路方式,常见的分流方式包括直接退出、向较低一级分流培养比如博转硕等。

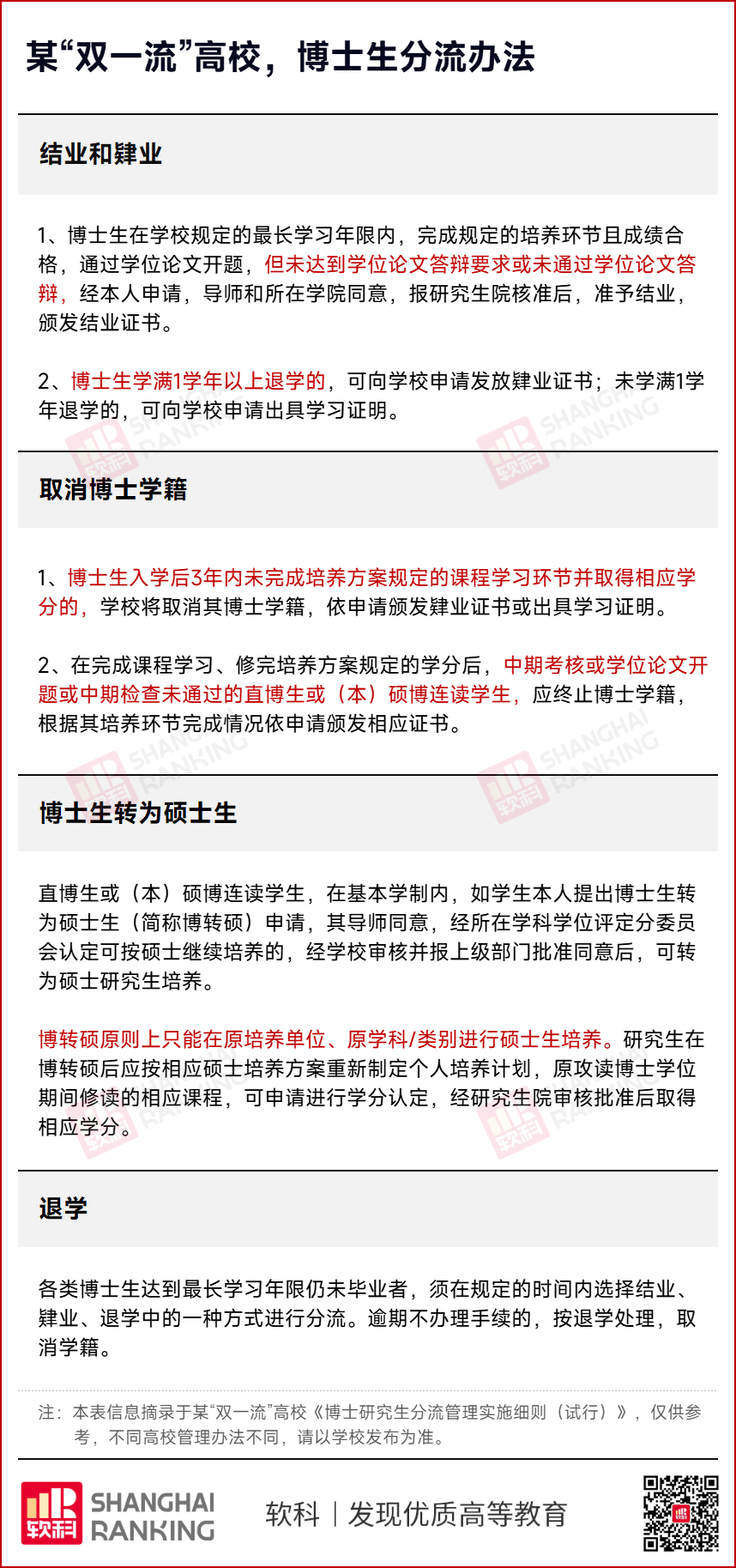

以某「双一流」高校印发的《博士研究生分流管理实施细则(试行)》为例,博士研究生分流出口包括结业、肄业、取消学籍、博士生转为硕士生、退学等。

一边扩招,一边分流

作为我国高等教育的塔尖存在,博士教育承担着培养高层次创新人才的使命。近年来,我国博士研究生招生规模不断增长。据公开数据显示,我国博士招生人数从 1981 年的 900 人,扩招到 2022 年首次突破 13 万人次,并保持继续快速增长的趋势。

作为教育部确定的全国博士研究生教育改革试点高校,南京大学实施博士生资格考核,对排名在后 15% 的博士生实施弹性分流,同时实施博士生学业预警帮扶综合措施以此督促博士生。工作开展一年后,延期人数减少了 480 人,在校博士生平均延期率也明显下降,有效降低了延期博士生人数。

分流,不能一「退」了之

本月初,中南大学发布公告,要求做好 2014-2016 级博士生和硕士生学籍清理工作。近几年,全国多所高校已经着手对超期博士生正式做出退学处理。从目前高校具体实行的博士研究生分流情况看,还主要以自然淘汰、被动淘汰为主,清理解决入学八年以上的历史遗留问题多,对博士培养前两年的考核鉴定、规划建议少,这种「行而上学,不行退出」的模式无形中提高了每一个人的读博风险,同时也导致分流退出机制作用发挥受限。

辛苦数年、收获了了,只能拿着硕士文凭乃至本科文凭去找工作,简历上八年硕士难以解释的尴尬,他们将不得不与比自己年轻的人竞争相同的岗位,丧失了自己的经历优势……这对于退学或转硕的博士生是一件无奈又窘迫的事情。

武汉大学教育科学研究院陈新忠教授提出,分流的关键不在于「谁留谁走」,而是帮助博士生在入学和就读过程中做出明智的决定,以及在做出分流决定之后为其提供相应保障,让「留下的人」和「流出的人」都能走上更适合其自身发展的人生轨道。因此,对于学习困难的博士生,设计多种分流模式,才是更加高效、更加人性化的举动。

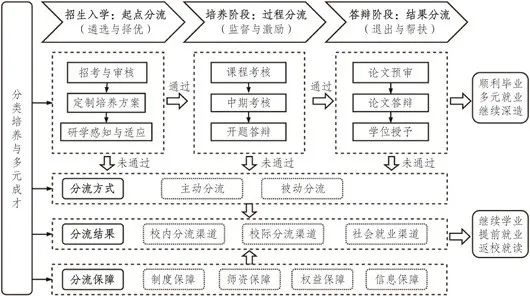

对于博士生分流模式的改进,武汉大学教育科学研究院陈新忠、邢晓认为应该建立招生入学、培养、答辩三阶段分流,以校内分流,例如学博与专博互转、博转硕、转导师、转学科专业等为主体,以校际分流为辅助,以社会分流如退学、提前就业、返校再读等为补充的促研成才目标体系。「留下的人」通过分流的制度化约束与激励,激发其学习热情和潜能,督促其更好地完成学业和科研任务「流出的人」则能有更加多元化的选择。

博士生立体式分流模式图|图源:《博士生立体式分流的内涵特征与实践取向》

博士生立体式分流模式图|图源:《博士生立体式分流的内涵特征与实践取向》在分流退出之前,应该采取更多举措保障博士研究生的培养环节,也正在成为越来越多高校的共识。

天津大学试行研究生培养全过程分流退出机制,通过与学院平行筛选、双层预警退学风险生,实施学业预警报告等措施,将质量控制落实到研究生培养前半段。

导师作为博士生培养的第一责任人,也在博士生的培养中充当着重要角色。华东师范大学从导师一方入手,实施「导师指导能力提升行动计划」,严格博导岗位管理,控制导师在读博士生数量和年度招生数量,实行副导师制度,支持导师跨学科、跨单位联合培养指导。

每一位博士生都是在付出了巨大的成本、经过了层层激烈选拔之后获得了就读机会的佼佼者。对于博士生来说,上下求索的过程是艰苦而孤独的,也许不是所有人都适合在科研道路上走到底,选择其他道路也不代表人生的失败,或许还有新的风景在等着你。

而对于高校来说,在分流和退出这一重大抉择面前,如何尽可能保障每一位博士生的权益,也应该给予更多的重视和思考。

题图:站酷海洛