苏州,正在集齐 985。

去年 11 月,随着哈尔滨工业大学苏州研究院的成立,苏州已经拼上了 C9 高校全部布局的最后一块版图。

毫无疑问,苏州做到了许多城市想做却做不到的事情。

985 扎堆苏州

据不完全统计,至少已有 23 所 985 落户苏州。名校聚集密度,已经在国内屈指可数。

最早进驻的 985 高校,已在苏州发展得颇具规模。

第一个吃螃蟹的中国科学技术大学,已经在苏州研究院内共建了软件学院和纳米科学技术学院,建院以来累计培养了 7000 名研究生。

2004 年便来到苏州的西安交通大学也发展地有声有色:历经十余年的发展,苏州研究院协同产教融合协同育人基地(苏州)、纳米学院(苏州),已培养了超 2000 名全日制研究生。

除此之外,世界名校也青睐这块风水宝地。牛津、杜克、利物浦、新加坡国立、悉尼大学等知名高校都已相聚于此。

牛津大学高等研究院(苏州),是牛津大学在海外设立的首个且目前唯一的工程学和自然科学研究机构。新加坡国立大学苏州研究院,则是我国首家由国外大学运营和管理的研究院。

而西交利物浦大学和昆山杜克大学分别是经教育部批准的中外合办高校,覆盖了本科、研究生阶段的培养。

图 | 苏州,名校云集

最强地级市的进阶

开年,各省市陆续公布了 2022 GDP 数据。23958.3 亿元,苏州再次交出了亮眼的成绩,坐实了「最强地级市」的称号。

自古以来,苏州就有「天下粮仓」「全国第一商业都会」的美誉。

改革开放初期,在乡镇企业蒸蒸日上的同时,苏州抓住了一个重要的契机:苏州工业园区的落地。

图 | 曾经的胜浦镇,如今是苏州工业园区的下辖镇之一

彼时的中国,正站在一个发展的转折点。作为改革开放的总设计师,邓小平在视察南方重要谈话中亲自倡导,要借鉴新加坡的经验。

1992 年,新加坡国父李光耀应邀访问中国,顺便到访了苏州、无锡。因苏州的行程是临时添加的,只有不到半天的时间,李光耀便要乘火车回上海。

时任苏州市市长章新胜,不肯错过机会,跟着李光耀上了那辆接送他的加长奔驰,在酒店到火车站的短短 20 多分钟内,用流利的英语与李光耀交流苏州的发展情况。

恳切、真诚、充分地准备,说服了第一次来到苏州的李光耀。

200 亿美元,用十多年的时间,建设一个 70 平方公里、60 万人口的具有当代国际先进科技水平、环境优美的现代化生态园林城区。苏州最终迎来了一个新加坡式的工业城,开全国之先河。

作为中国和新加坡两国政府间的重要合作项目,苏州工业园区于 1994 年 2 月经国务院批准设立,同年 5 月实施启动。

图 | 1994 年,「关于合作开发建设苏州工业园区的协议书」签订仪式

苏州重视并发展高教的种子,也从此时埋下。

2002 年,正在园区发展得如火如荼之时,中新合作双方敏锐地意识到,必须加大高层次人才培养力度,为下一步发展构建人才支撑。苏州研究生城应运而生。

彼时的苏州研究生城,主要是作为纯学术的教育聚集区,重点培养研究生等高层次人才满足包括外资企业在内的单位用人需求。

2005 年,研究生城扩容升级为高等教育区,涵盖专科、本科、研究生各个层次。2008 年,独墅湖科教创新区正式成立。

如今,33 所中外知名高校、15 家「国家队」科研院所集结于一块仅 10 平方公里的土地,聚焦生物医药、纳米科技应用和人工智能三大产业,让科创成为苏州最硬的金字名片。

图 | 苏州工业园区,连续七年综合排名居国家级经济开发区第一

另一条突围之路

城市发展的未来,必然是科创。而科创的发展,离不开高教实力。

相比于隔壁的南京,苏州的高教底子确实弱。本土只有一所「双一流」苏州大学,而南京则有 13 所。

受困于本土的高教实力薄弱,一批经济实力强劲的城市最早行动起来。苏州、深圳、青岛等,在本世纪初就已经开始引入名校,兴办大学城。异地办学的浪潮,就此掀起。

「异地办学的冲动,不是源于教育自身,而是来自地方政府。梳理这些年的发展脉络可以发现,地方发展经济首先是建工业园区,后来是建科技园区,如今则是办大学,建大学城。」教育部国家教育发展研究中心高等教育研究室主任马陆亭表示。

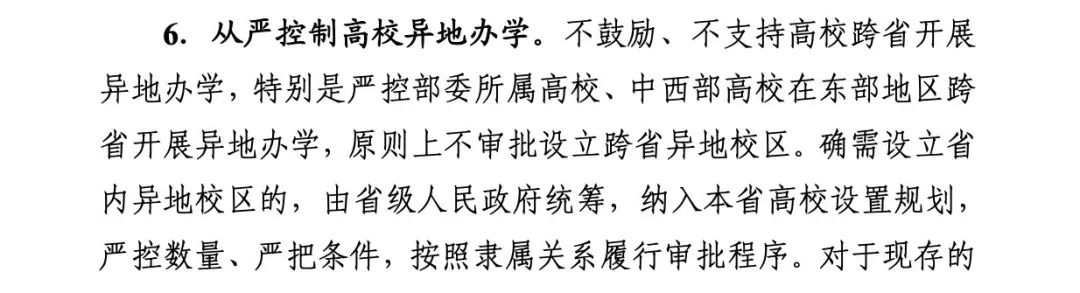

不过,随着教育部一纸红头文件的下达,严控异地办学落到了实处。2021 年 7 月 28 日,教育部印发《关于「十四五」时期高等学校设置工作的意见》(教发〔2021〕10号),正式提出从严控制高校异地办学。

图 | 教育部,正式提出从严控制高校异地办学

但对于苏州来说,教育部的这份文件还是留下了一些可能性:「确需设立省内异地校区的,由省级人民政府统筹,纳入本省高校设置规划。」这成为苏州另一条突围之路。

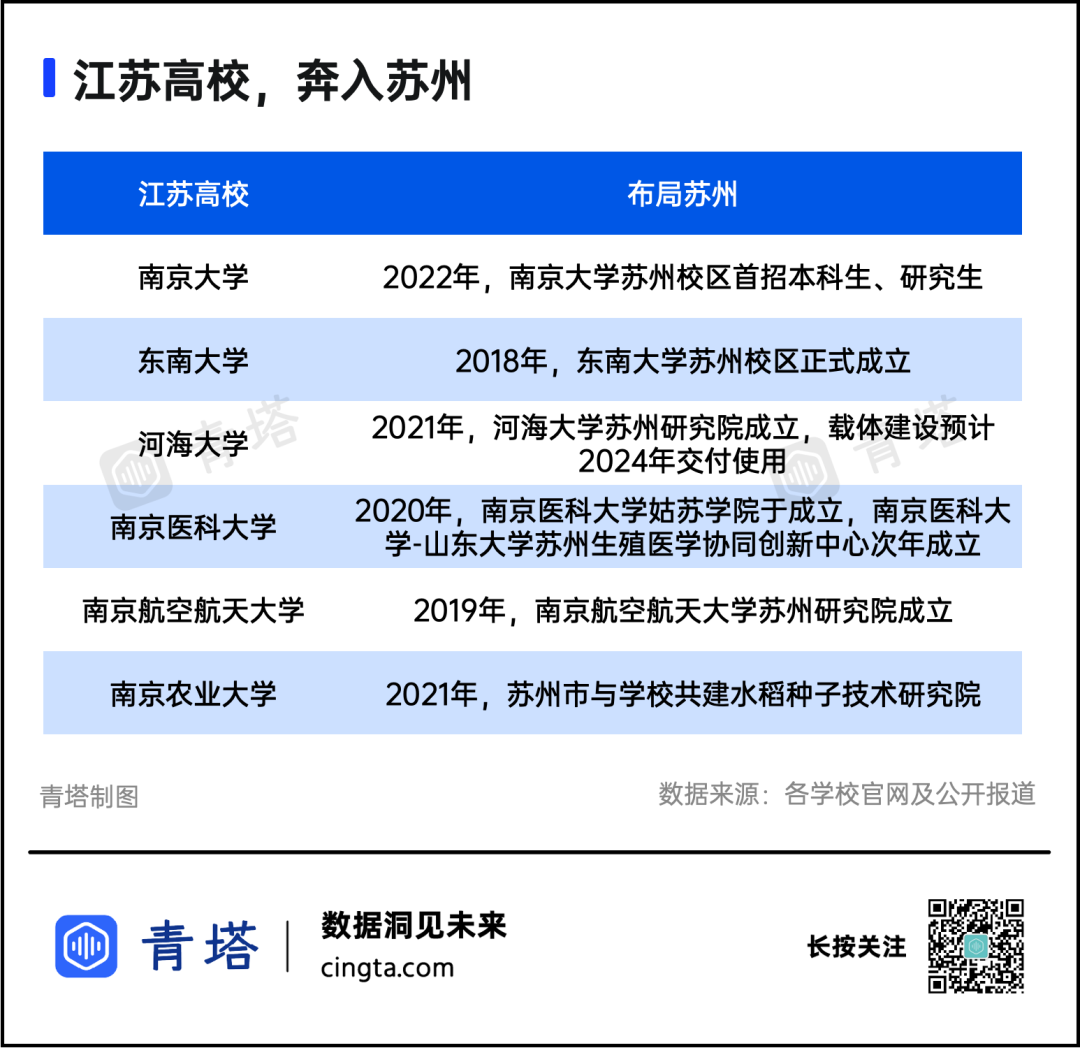

南京大学苏州校区已于去年迎来首批本科生和研究生,河海大学、南京医科大学等诸多「双一流」高校都在苏州建立了研究院所。

苏州,也在快马加鞭布局本地高校。

1 月底,苏州大学未来校区二期项目正式开工,占地面积 337.9 亩,总投资 34 亿元。根据规划,项目将于 2025 年 9 月前竣工。中国中医科学院大学也正在加紧建设,建成后,预计全日制在校生规模为 5000 人,本硕博比例为 2:5:3。

随着高教的蓬勃发展,苏州的科技创新也在扶摇直上。

2022 年,苏州实验室获中央批准成立、苏州医工所重大科研设施预研筹建正式立项;

全市人才总量 363 万人,新增院士 3 人、国家级人才 8 人、一流领军人才 2600 名以上;

累计科创板上市企业 48 家,均全国第三,累计上市企业 243 家,居全国第五……苏州正在不断刷新纪录,缔造神话。

不断引进优势高教资源,开展产学研深度融合,持续为社会经济带来发展活力,苏州写下的传奇,还在继续。

图源:站酷海洛