近日,厦门大学官方微信公众号报道了一位优秀博士生的事迹,引发了网友们的热议。

图片来源:厦门大学

据报道,这位厦门大学公共卫生学院的 2021 级博士研究生芮同学参与发表了中英文论文 58 篇,其中,以第一作者和共同一作发表 SCI 论文 21 篇,医学领域 TOP 期刊 7 篇。此外,还协助撰写全国 21 个省份疫情研判报告 200 余份,所在团队多次收到国务院等发来的感谢信。

图片来源:厦门大学

看看人家的文章,这数量,这质量,简直让不少科研狗感到汗颜,于是芮同学果断喜提一次某乎上的「如何看待」。

有网友在某乎提问,「如何看待厦门大学 2021 级博士生芮X发表 58 篇中英文论文,一作和共同一作 SCI 论文 21 篇」问题一经提出,短短时间内就被快 400 万人浏览,并且涌现出了接近 500 个回答。

图片来源:知乎

网友们热火朝天的讨论大致分为两派:

一些网友认为近年来相关高校热衷于「学术造神」活动,已然形成了一个固定的套路,让人感到反感;另一些网友则指出,这位同学论文「产量」过高,存在灌水的行为,并不值得提倡。

不过,口说无凭,是不是真灌水,还是得看了文章才知道……

58 篇论文,一作一寥寥无几

大家都知道,挂名文章暂且不论,一作文章最能代表一位科研人真实的科研水平。

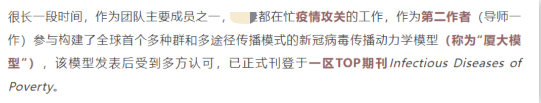

在厦大官方的报道中提到「芮同学参与构建了全球首个多种群和多途径传播模式的新冠病毒传播动力学模型(称为「厦大模型」),该模型发表后受到多方认可,已正式刊登于一区 TOP 期刊 Infectious Diseases of Poverty 。

咱们就从这个期刊开始谈起。

图片来源:厦门大学

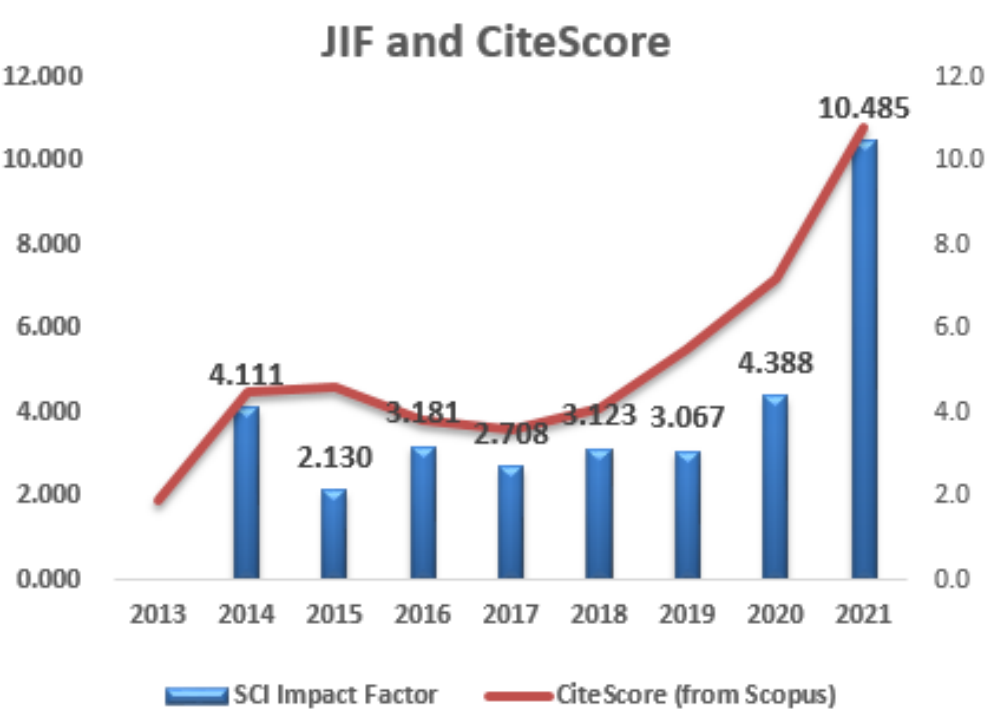

Infectious Diseases of Poverty 其实是《贫困所致传染病》的英文版,是一本由中国科学技术协会主管,中华医学会和中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心)共同主办,与世界卫生组织共同创刊、与 Springer Nature 国际出版集团旗下的 BioMed Central 联合出版的国际英文期刊。

Infectious Diseases of Poverty 的中科院分区相当高,是一区的 top 期刊,不过考虑到主办方的因素,也在意料之中。

图片来源:网页截图

值得一提的是,在疫情之后,Infectious Diseases of Povert 的影响因子迎来了一波飞跃,从 4.388 一跃来到了 10.485 .

图片来源:中国疾病预防控制中心

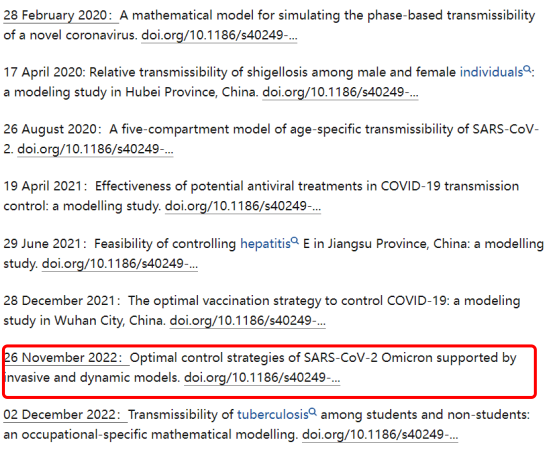

据统计,芮同学共计在这本期刊上发表了 8 篇文章,但一作只有一篇, 2022年11月发表,题为「Optimal control strategies of SARS-CoV-2 Omicron supported by invasive and dynamic models」。

图片来源:知乎

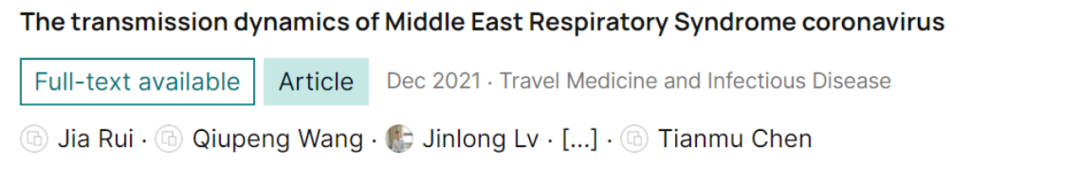

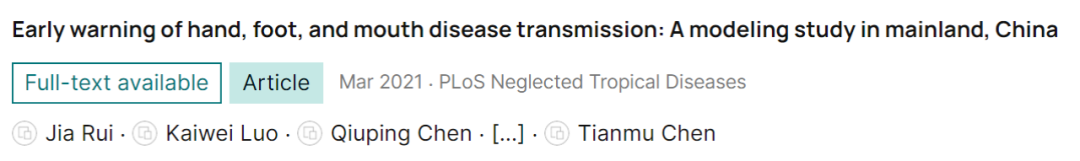

除了 2022 年这篇发表在 Infectious Diseases of Poverty 的代表作,据学霸君在 research gate 上的不完全统计,芮同学还有 4 篇一作一的论文,分别发表在Travel Medicine and Infectious Disease(中科院3区)、PLoS Neglected Tropical Diseases(中科院2区),以及BMC Infectious Diseases(中科院3区)上。

图片来源:research gate

另外有一篇发表在 SSRN Electronic Journal,但根据网友介绍,SSRN 是一个公益性质的论文发布网站,因为版权问题,SSRN 发布的绝大部分是工作论文,并不算作学术成果。

图片来源:research gate

至于其他共一的论文,有不少发表在Scientific Reports、Frontiers in Medicine、Medicine等开源期刊上,研究过中科院或者一些医院预警期刊名单的朋友对这几个期刊肯定不陌生。

图片来源:research gate

单从一作文章数量和质量上看,芮同学的论文产量并不夸张,所以网友们大可不必揪着人家论文灌水喷个不停,考虑到学科性质,以及论文发表的期刊,有这样的成果并不足为奇。

倘若芮同学没有被学校作为典型宣传,估计也不会引发这样的舆论争议。

高校套路化「造神」何时休

事实上,高校这种形式的「学术造神」在近些年造就不是什么新鲜事,从本科生到博士生,可以举出的例子比比皆是。

- 湖南科技大学化学化工学院大四本科生任XX 在本科前三年便已经以第一作者身份发表 10 篇 SCI 论文,总文章数 21 篇;

- 南京理工大学化工学院 2015 级本科生于XX 在本科四年间以第一作者陆续发表 7 篇 SCI 论文,其中 1 篇进入 ESI 全球前 1% 的高被引论文,总影响因子达 27.12;

- 南方科技大学化学系 2016 级本科生胡XX 三年间累计发表 SCI 二区以上论文 14 篇,其中第一作者发表 9 篇,4 篇被选为封面论文;

- 南通大学杏林学院 2020 级本科毕业生王XX 本科期间共发表 14 篇 SCI 论文,其中包括 9 篇第一作者或共同第一作者,3 篇通讯作者。

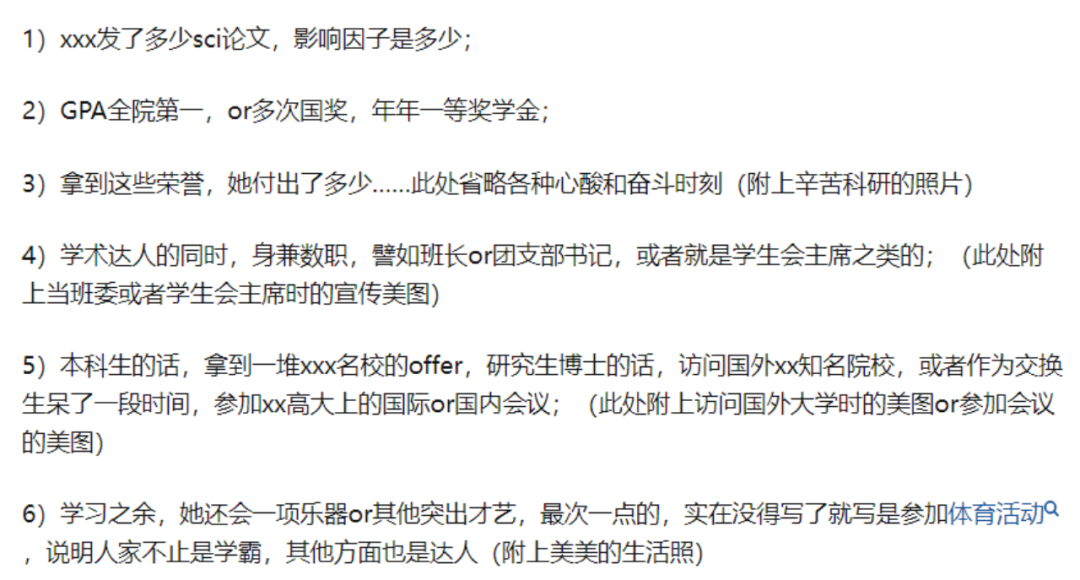

有网友总结了这些高校打造「学术网红」的基本套路,不外乎就是发表了大量论文,拿过多少奖学金,多么辛苦付出,而且学习之余还有突出的特长技能……

图片来源:知乎

图片来源:知乎事实上,没有人愿意去否认这些同学的优秀,但是刻意去强调发表论文的数量,十几篇,几十篇,大几十篇,实在有违宣传正面形象的初衷。

故而在看到这些报道时,大家的注意力通常放在这些本科生、博士生是否真的能做到这些,是不是有论文灌水的嫌疑。

要知道,搞科研,尤其是在理工科,想要在有限的时间里发表大量的文章,抛开造假不提,最可能的方式就是「灌水」,只要掌握了一个发文的套路,用不同的数据,材料,或者参数去套这个套路,而后批量产出文章。

通过这样套路发表了大量文章的「学术明星」真的值得高校去卖力宣传吗?至少网友们对此是不买账的。

在知乎的回答中,许多网友表示了对于高校这种宣传「套路」的嫌弃,甚至有人直言:「看腻了」、「明显感到不适」……

图片来源:知乎

图片来源:知乎网友们普遍认为,如果这些宣传稿只是给不懂科研的小白看,那确实是妥妥的流量密码,但是在科研人眼中,其实就是个笑话。

毫无疑问,高校选择对一张张光彩熠熠却有量无质的履历表大肆吹捧,其实是一种对那些脚踏实地扎扎实实出成果的科研工作者的一种伤害。

题图来源:厦门大学