本文来源公众号极昼工作室(media-fox)

2022 年 12 月 14 日,华西医院专硕规培生陈家辉因心源性猝死去世。据财新报道,去世的前一日,他仍在繁忙的小儿外科一线工作。

陈家辉的经历引发了专硕规培生群体的关注,有人用「他是逝去的我,我是活着的他」来描述自己在防疫政策调整后的遭遇--工作

强度大,保障和回报却不匹配。

自 2013 年规培制度在中国确立以来,有关「既不规范,也不培训」「同工不同酬」这样的争议始终存在,而当疫情高峰来临,所有问题。

都放大了。

文|吕煦宬 编辑|周航

被「遗忘」的人

离除夕还有两周,刚刚「阳康」的雯静却不情愿地退了回家的车票。学校紧急通知,所有专硕规培生四天后必须返岗。

1 月 4 日,这则没有公章的非红头文件让班级群炸开了锅。「返岗学生的权益谁来保障?」「防疫物资是否和医院员工享有同样待遇?」「路费谁来承担?」

学生们把诉求发到群里,但大家只等来辅导员的电话,「把消息全都撤回。」雯静回忆。

没有拒绝的可能,学校转述了规培医院的要求,「超过 14 天不返岗就要补 3 个月规培」,而不能按时完成规培就得延毕。

雯静许多同学已经回家了,他们只能从全国各地返校,包括她的舍友,家住内蒙,回家不到一周,回学校路费又花了两千。

雯静所在的院校并非个例,2023 年 1 月以来,受疫情高峰冲击,医院人力紧张,福建、河北、浙江、安徽等多地临床医学专硕生(即专业型硕士,区别于学术型硕士)都收到了学校的返岗通知。一些学生在社交平台自嘲,「离了规培生,医院就转不动了。」

规培,即住院医师规范培训制度。2013 年开始,医学生本科毕业后,必需在大医院再培训三年将来才能成为主治医师。

在欧美,近百年的实践证明,规培制度有助于培养出均质化的医生。公开资料显示,我国引进该制度,目的也是为解决临床医师水平悬殊问题,改变「有病就往三甲医院跑」的现象。

据国家卫健委统计,至 2021 年全国累计招收培训了 71 万名住院医师,其中临床专硕研究生占比 35%。每年,将近 4 万专硕生会加入规培行列,承担起写病历、收病人、取报告、递材料等基础工作。

东方IC资料图:三门峡市中心医院,医生正在住院医师规范化培训基地内带教。

东方IC资料图:三门峡市中心医院,医生正在住院医师规范化培训基地内带教。

这段时间,随着感染高峰到来,医院面临前所未有的压力。特别是急诊、呼吸科等科室超负荷运转,担子也压在了规培生身上。

在南方一家三甲医院急诊,专硕生周扬在 12 月的值班次数达到了平日的两倍,每两三天就要值一次夜班。在医院,查房和开医嘱由带教老师负责,「之后病人再有不适或接收新病人就是我们负责的。」

尽管有来自妇科、眼科的医生不断支援,但周扬还是忙得团团转。平常,周扬上午核对医嘱后,还能稍作休息,现在,每人每天接管患者从三个增至七到八个,根本休息不了。

按照规定,急诊医护都应当佩戴 N95 口罩,最好还能有隔离衣。但在感染潮来临初期,周扬所在的医院物资不充足,只有主治医师等上级医生领到了 N95 ,规培生都只能戴普通医用外科口罩上岗。一个夜班后,周扬发起了高烧。

和周扬一样,很多规培生都觉得,自己的感受被「忽视」和「遗忘」了,这让他们更不愿意在特殊时期留守医院乃至带病上岗。

一位规培生说,他向医院申领抗原时,发现专硕研究生根本不在领取名单上,但非一线的医院研究员、后勤人员都能领到物资。

还有人看到医院给医护发放了 N95、防护面屏后,也想去科室申领,但得到的回复是:「你们是学生,去找学生处要。」

「大家其实并不是真的怕生病、真的想回家,大家只是把这次疫情当成了情绪的发泄口,把多年累积的(对规培制度)不满全部发泄出来了。」周扬说。

最让周扬失望的,则是在自己发高烧时,手机里不断弹出的催促返岗的信息,「某某医生又带病上岗了,然后艾特我们这些病了的规培生,问我们什么时候回去上班。」没有一句关心和问候,「科室只是希望我们赶紧回去上班。」返工第一天,体力尚未完全恢复的周扬就被排到了夜班,「太缺人了」。

双重身份

在中国,规培生有三类:社会规培生、单位委培生和专硕规培生。与前两类规培不同,专硕规培生既是住院医师,也是硕士研究生,归学校管理。

这就是「并轨培养」,是我国特色制度。据一些学术论文介绍,其目的是为解决医学生培养年限长、规培和研究生培养间衔接不畅等问题。

在江西读书的专硕生吴敏佳曾感受过人在象牙塔的安全感。2020 年,新冠疫情暴发初期,大五的她没被派到呼吸科等高风险科室。「学校把我们保护得很好。」她回忆说。

去年 12 月,看着医院「阴阳混在一起」的复杂局势,研二的吴敏佳再次把希望寄托于学校,期待看到学校组织返乡的消息,但一直没等来。

12 月 18 日,她所在的医院下达了一则文件,建议「全员规培生、专硕研究生等错峰上班,防止交叉感染。」「康复后按照错峰排班尽快加入战斗。」吴敏佳很失望:「学校不管我们,医院也不管我们,让我们自生自灭。」

特殊时期,请假也成了难题。江西的临床专硕生秦怡感染后,先后找导师、教秘、科室主任以及学院负责人签字,缺任何一环都没法顺利批假。

「有些老师会说,不来可以,但得跟人换班,或者花钱找人替,总之得有人来。」秦怡介绍,买卖班在规培生中很常见,日常 200 元一个班,节假日 800 元起步。

秦怡幸运地请到假后,但休息了一天就继续回科室干活了,「一是因为症状不严重,二是不想听到带教老师说自己吃不了苦。」秦怡解释。

还有学生则「不敢请假」。研二规培生崔华与带教老师聊天时,听到老师把申请返乡的学生称作「逃兵」,她彻底打消了回家的念头。「我在自己的主科室轮转,毕业答辩的生死大权都掌握在老师手里,在这种紧要关头走,老师会怎么看我?」

秦怡收到的教秘催促返岗的信息。讲述者 提供

秦怡收到的教秘催促返岗的信息。讲述者 提供

公开报道显示,疫情高峰以来,医疗系统人手短缺,各地医院相继采取分流措施,在一些医院,「所有科室都变成了呼吸内科」,骨科、口腔科的大夫也接管新冠患者。

崔华认为,相比规培生,正职医生的顾虑相对少一些。坚持上岗或找人代班取决于自身意愿,调整起来比较灵活。但专硕生要考虑科室老师、学校老师对自己的态度。多位规培生说,自己所在医院以「请假耽误规培轮转计划,可能导致延毕」为由,让学生坚持上岗。

事实上,医院和学校的双重压力不止存在于当下,一直以来,专硕规培生的日常便是在夹缝中生存。

崔华是国内一所大学顶尖医学院的临床专硕。想继续读博的她几乎每天都是这样度过的:早上 8 点交班,查房、收病人、给病人做简单处理、收新人;晚上 19 点下班,回宿舍看文献、做课题;凌晨1点睡觉,「如果第二天要开研究生组会,熬到三四点也有可能。」

除了科研压力,作为住院医师,她的工作也不轻松。最让崔华痛苦的,是曾经在急诊科轮转的经历。

「全天没喝过一口水、吃过饭,像陀螺一样转。」急诊科没休息室,如果值夜班,只能趴在桌上休息,每隔十几分钟就要收新病人。那段时间,崔华做了抑郁症自评量表,结果显示中至重度抑郁。

如此繁忙的工作,崔华却不认为自己的临床能力有实际的提升。高考填志愿时,想学法医的她遭到父母反对,最后折中选择学医。她原本想着,学临床也能有「动手的乐趣」,但规培的现状与她的期待相差甚远——写病历、收病人、术前准备、术后收尾,是她作为住院医师的日常。

在非教学医院,这些工作由一线正职医生承担。崔华觉得,自己不过是顶着「规培」的头衔干杂活而已。她从自己的带教口中得知,从本科实习算起,他花费了 8 年才从「写病历」的基础工作中脱离出来。能够独立做手术的时候,他已经 40 岁了。

自 2020 年疫情以来,一些规培生还承担起了医疗系统里最琐屑的防疫工作。雯静所在的医院设立了一个由专硕组成的「门禁班」, 一学期下来,雯静和同学都会轮到一两次,工作内容和保安无异,从早上八点到晚上八点,在门口「拦人」, 「但保安叔叔比我快乐多了。」

一次,一位七十多岁的大爷想进医院给自己母亲过「最后一个生日」,雯静按规定把大爷拦下后,被大爷指着鼻子埋怨不近人情。雯静心里委屈,但也无能为力。

除了看门,采核酸的任务也落到了专硕规培生头上。两人一组,每天负责给一个病区里四五十个人采样。

这是雯静最讨厌的工作,「有些人不配合、不张嘴,我要一个个等,一个个求」,这让雯静觉得很没有尊严,「感觉保洁阿姨可以骂你,保安叔叔也可以骂你,在这个医院里,你就是最底层的。」

雯静在门诊部值夜班。讲述者 提供

雯静在门诊部值夜班。讲述者 提供

这种感受不是现在才有的。不少专硕生觉得,自己规培期间没学到多少真东西,更多地在扮演「写病历的小编」这样的廉价劳动力角色。

在三甲医院规培一年多的周扬说,作为一个呼吸内科的学生,他到现在还不太会看 CT,「觉得自己挺失败的。」

规培教学质量不佳的问题长期存在着。有长期研究医学人才培养的专家公开表示,规培制度在实操中多有变形,教学多是「蜻蜓点水」。

质疑指向了迅速扩张的规培基地。2013 年至今,我国公布了三批规培基地,数量超过了 1000 个。这其中既有技术先进、教学科研领先的中心城市医院,也有发展一般、缺乏临床带教经验的地方医院。

另一个普遍的问题是,规培生要在不同科室轮转,不同科室的培养经验、重视程度不一以及考评制度不严格,令培训质量难以保证。

规培第一个月,雯静在自己的主科室轮转还很有成就感,「老师们很用心教,给我很多上手的机会。」

第一次上手术、第一次缝皮、第一次学会拆线换药,这些成长的节点,雯静都记得很清楚。那时,进步带来的喜悦冲淡了加班的疲倦,「只要有收获,我就觉得是值得的。」

但在其他科室时,雯静总缺少一种归属感,「感觉老师没把你当自己人」。一月一次的轮转,她很难和不同科室的老师建立深度的关系。

日复一日,在写病历、抢电脑、送材料的工作间隙,雯静忍不住问自己,我到底学到了什么?「会写病历可能是我这半年唯一的长进了,但写病历也是模板化的,其实就是复制粘贴。」

看不到成长空间后,雯静在医院像变了个人。以往从不说脏话的她,现在习惯用爆粗来宣泄情绪;查房再遇到病人咨询病情,以往会耐心解释,现在干脆说:「我不是你的主管医生,你去问别人。」

她也因此更在意物质回报与付出之间的失衡,「会因为医院晚发几天补贴而生气,为一个外科口罩斤斤计较。」

落差感

对于学生们的抱怨,一直以来也存在另一种声音。

有医生曾公开表示,规培是医学生成为一名成熟医生的必经之路,应该坦然接受考验。网络上,一名学生晒出了导师劝其返岗的理由:「医学生就是应该在临床上多多锻炼。」

疫情高峰以来,医院人手紧缺,一些请假、返乡的专硕也被指责「吃不了苦,没有奉献精神。」

其实也有不少规培生选择主动留守。南京医科大学内分泌专业的研二学生小琪便是其中一员。

据澎湃新闻报道,小琪考虑到科室人手紧缺,主动留院,参与了医院组织的网络问诊志愿活动。她和其他四五个学生一起,24 小时在线回复 100 多位病人的咨询。她觉得,能在这时候用自己所学帮到别人,尽到了医学生的责任。

一些学生则出于更现实的考量留下。在一家三甲医院轮转的专硕生小吴打算留守至春节前夕。他所在的泌尿外科为学生提供了额外的抗疫津贴,已经「阳过」的小吴觉得,回家躺着不如工作挣钱,而且在这样的关键时刻留下,还能给科室老师留个好印象,让自己未来的规培生活更加顺利。

小吴所在的年级共两百多人,只有三分之一选择留下。小吴所在科室,本该由 10 名专硕规培生完成的工作,现在只有他和另一个同学一起承担。小吴说,大部分留下的人也并非自愿,也很少有人像他一样,能得到特别津贴。

周扬认为,付出与回报的不匹配是许多学生不愿留守一线的根本原因,「凭什么一个月给我们一千多块钱,就要用‘牺牲奉献’来道德绑架我们?」

事实上,待遇过低是规培制度一直被诟病的问题。一般来说,规培生收入由基本工资、工作补贴和国家补助构成。其中,前两者由医院承担,国家补助由中央财政承担,目前施行的仍是 2014 年定下的标准,每人 2.4 万。

落到实处,在三类规培生中,专硕规培生通常收入最低。比如在湖南某医院,周扬每月从医院得到的补贴是 1400 块钱,同院的社会规培生则有六七千。

在福建,雯静每月补贴是 800 元。医院还有严格的补贴扣罚标准,「迟到、不戴胸牌、看手机都会被扣钱,罚款最高 300 块。」加上 600 元的助学金,雯静每月得到的补贴是 1400 块钱。一年下来,这勉强能覆盖一年一万的学费,很难再有剩余。

雯静心中有过「好医生」的模板,那是本科时教心内科的一位老师,「懂得多,科研能力强,还对患者很好」,这曾是她努力的方向。去年,得知自己考研上岸的那一刻,雯静还以为「人生有了着落。」

如今,回报与付出的不匹配挫伤了这个女孩的热情,「梦想都抛在脑后了」, 她说,自己现在闲下来就只想补觉。

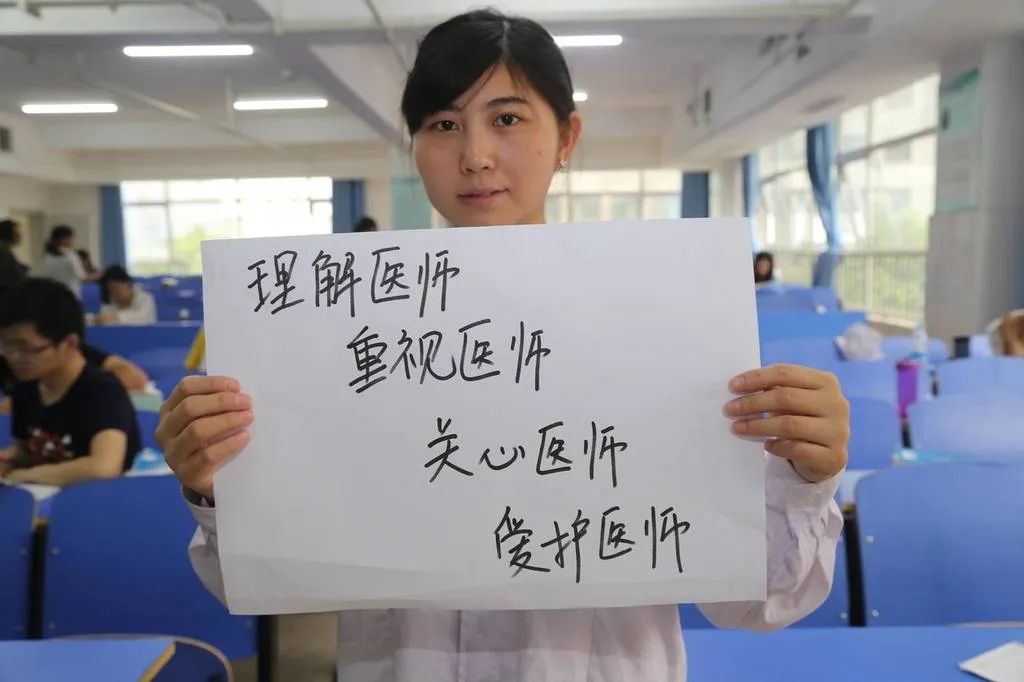

东方 IC 资料图:2015 年 6 月 25 日,在湖北医药学院第四临床学院教室,医学生展示医师节微心愿。

东方 IC 资料图:2015 年 6 月 25 日,在湖北医药学院第四临床学院教室,医学生展示医师节微心愿。

落差感也体现在和毕业就转行进药企的本科同学的比较中。别人的工作「很人性化、工资又高」;同龄人中,有人拿着公务员的铁饭碗,有人年终奖就拿了五六万,还有人已经结婚生子,「只有我在这条路上漫无目的地走着,图什么啊?」

北京协和医院妇产科原副主任医师龚晓明曾公开表示,收入低、没盼头是中国医师规培制度待解的难题。相较于其他专业,学医本身就需要更多投入,规培的低收入会让年轻的医生丧失希望。

提高规培待遇的呼声从未停止,部分地区也在用实际行动填补落差。

2022 年 8 月起,北京大学人民医院开始面向规培实施同岗同酬制度,给包括专硕在内的规培发放年终奖、基本奖、绩效奖,这是国内首家医院实施覆盖各个方面的同岗同酬制度。今年年初,上海市委市政府给医护下拨了 6000 元特殊津贴,在医院规培的学生也收到了这笔钱。

为了「不让学生为生活发愁」,崔华所在的科室每月会用科室绩效补贴专硕,另外再给学生提供饭补。这让崔华觉得「实现同工同酬不是一件完全没可能的事情。」

去年 12 月 14 日,华西医院专硕规培生陈家辉在完成临床任务后心源性猝死去世。据财新报道,陈家辉在 ICU 抢救时,新冠核酸检测结果呈阳性。悲剧发生后,多位规培生告诉我们,他们所在医院和学校都变得更重视专硕生的权益。

「人文关怀直线上升。」崔华说,现在,医院每个科室都会给学生配备医药箱,提供必备的药物和防疫用品,带教老师也都会及时关心学生们的健康状况,提醒他们「不舒服就立即休息」。食堂伙食也出现了之前从未有过的饭后水果。

「有充足的保障、合理的待遇、有人关心我们,我是愿意为科室付出的。」崔华说。不出意外的话,她会继续在成为医生这条路上走下去。

东方IC资料图:2020 年 10 月,厦门医学院举行新生开学典礼,医学生庄严宣誓献身医学事业。

东方IC资料图:2020 年 10 月,厦门医学院举行新生开学典礼,医学生庄严宣誓献身医学事业。

但崔华又说,自己是幸运的——没有过多的经济负担,没有遇上奇葩的老师,而不是所有人像她一样,「需要有一个规范和标准,不然学医全看命。」

最让崔华惋惜的是一个曾经的本科室友,成绩优异但家境困难,一直靠他人资助,为了省钱在宿舍煮白面条吃,每次看到崔华都会觉得心疼。「规培待遇不提高的话,会流失很多人才,这些寒门学子是更能共情底层人群的。」

周扬所在的医院虽然没有同意给专硕提高待遇,但不再拦着学生返乡。在急诊待了二十多天后,周扬在十二月底申请了回家。去年,他因为值班,没赶上年夜饭,今年,他想好好在家过一个安稳年。

作为过来人,他的同门师兄很支持他的决定,告诉他「不要委屈自己,成全别人。」尽管医院没有明确表态是否需要补规培时长,但全校 200 多个专硕生中,有将近一大半的人都回了家,「补就补,这么多人一起。」

回家后,周扬陪奶奶住院。他发现,往日住不满的农村医院里,现在挤满了人,「走廊全是床,基本上都是老人。」有时,奶奶会催护士换药,周扬会告诉她,「耐心等」,他理解医护的不易。

有人顺利回了家,但也有人在重新返岗。比如雯静,毕竟,拿到规培证才能毕业。

还有 904 天,雯静的规培就会结束。她在手机上设置了一个倒计时—— 「我就想着完成份内任务,体验一把当医生的感觉,毕业就转行。」

(文中人物均为化名。)

本文转载自【极昼工作室】

关注查看更多故事