又到考研季,已经在读的研究生们,似乎也开始回想起刚考上研的时候:

那时觉得熬过最难的几个月,接下来,日子就会变得轻松惬意。 但没想到,选择导师、泡实验室、阅读文献、论文发表、专利输出、项目申报……桩桩件件,都像是在过「鬼门关」。

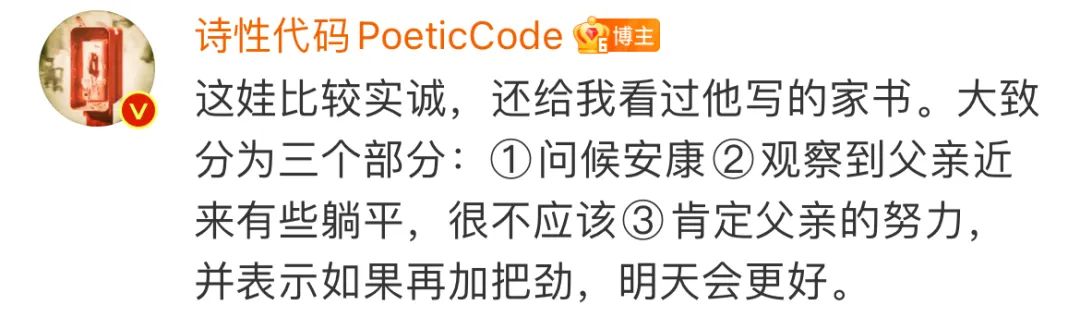

图源:微博

图源:微博甚至经常怀疑自己:我真的需要这份文凭吗?

19万人正在怀疑/图源:豆瓣

19万人正在怀疑/图源:豆瓣还好,天无绝人之路。 在一些朋友还在为论文查重心乱如麻时,这届研究生已经开始另辟蹊径,先下手为强了。

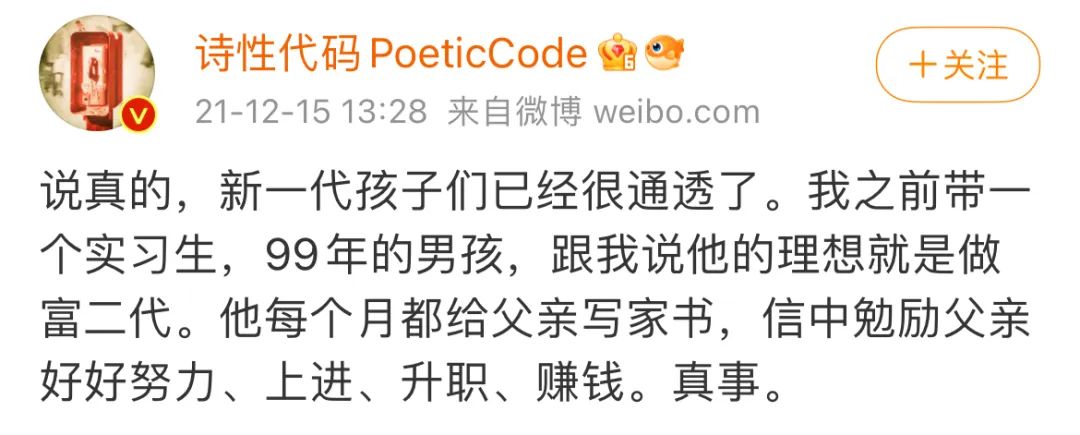

「这届研究生,开始鸡导师了」 为了在师生关系中反客为主,这届研究生不光搞学术研究,还开展了一门新的研究方向:《导师研究》。

他们决定选择一名「养成系导师」,勤奋耕耘,努力培养。 让导师忙起来,让项目多起来,让他们没空催自己搞科研,高低得把导师培养成杰青(国家杰出青年科学基金获得者)!

曾几何时,「杰青」二字让多少研究生午夜梦回还头疼不已,而现在,各种秘笈应运而生,这件事的可行性也飞速提升。

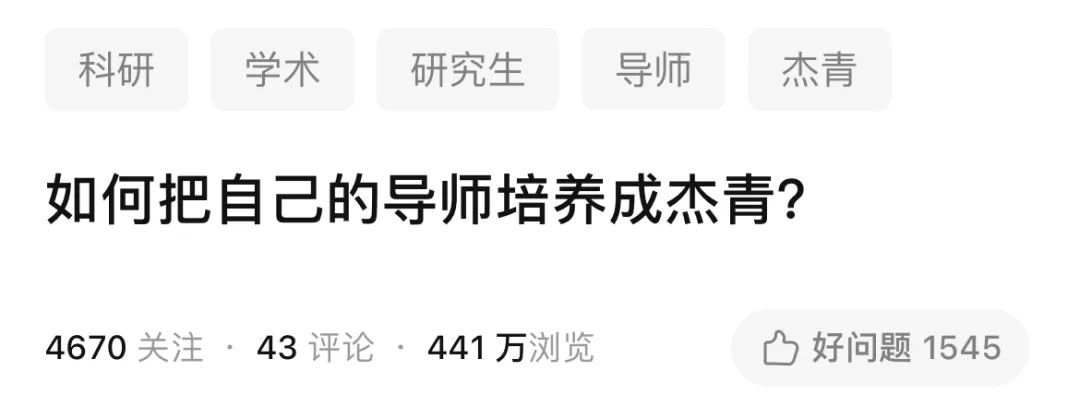

知乎高赞问题:如何把自己的导师培养成杰青

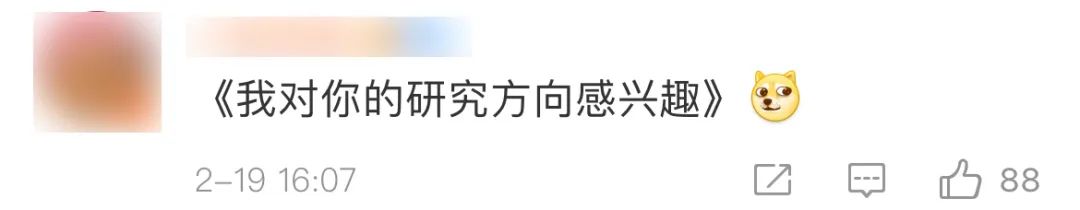

知乎高赞问题:如何把自己的导师培养成杰青鸡导师的首要条件,自然是要拥有一名年轻的研究生导师。 这就需要在研究生复试时下功夫。 很多学生觉得,在研究生复试时,就是要表达自己对某一领域的了解,表现自己的学术素养和学术水平,让导师看到自己是个值得培养的好苗子。 小了,格局小了。 学术素养、学术水平,这些都可以以后慢慢提升。有些东西,必须现在就要表态。 包括但不限于「我对您的研究方向非常感兴趣」「您的方向潜力无穷」。

图源:微博 「我性格内向,坐得住,可以在实验室一待一整天。」 「我要立志在科研领域做出一流成果。」 最重要的,别忘了最后来一句:「我想读博!我想有机会继续跟您读博!」

图源:微博 「我性格内向,坐得住,可以在实验室一待一整天。」 「我要立志在科研领域做出一流成果。」 最重要的,别忘了最后来一句:「我想读博!我想有机会继续跟您读博!」 这些激情澎湃而又慷慨激昂的话,看着就想让人单膝跪地,恨不得当场就说句: 「今天面试虽然我是导师,但此刻在这个考场里,你,是,我的神!」 这些让自己更有几率上岸的话术,我们简称为:徐徐图之。

这些激情澎湃而又慷慨激昂的话,看着就想让人单膝跪地,恨不得当场就说句: 「今天面试虽然我是导师,但此刻在这个考场里,你,是,我的神!」 这些让自己更有几率上岸的话术,我们简称为:徐徐图之。 因为这还只是开始。到了真正开学的时候,要学会占据主动位置,向导师进攻。

第一步,从最基本的学术需求做起,让导师感受到浓浓的关怀。 「实验室设备用完了吗?最近需要采买吗?预算给到了吗?」

第一步,从最基本的学术需求做起,让导师感受到浓浓的关怀。 「实验室设备用完了吗?最近需要采买吗?预算给到了吗?」 图源:微博@德才兼备鲤鱼李,已获授权

图源:微博@德才兼备鲤鱼李,已获授权第二步,关心他的实验室,时不时添一点贡献,然后在学术问题上保持「关心」。 「上周那篇论文写完了没,少刷点朋友圈,少看点短视频,多把心思用在学术上。」

图源:b站

图源:b站在既有学术研究上保持牵挂的同时,还要不断创造新的学术增长点。 值得注意的是:此时一定要做好前期准备工作。

「最近先把基金的本子写好,写完之后发给 xx 老师一起看一下,这个很重要。」

「我最近新看了一个项目,您简历会好看很多,您受累再把这个本子写了。」

第三步,不仅要关怀导师的学术工作,还要让导师多多 social,融入学术共同体。 看到某大佬做了相近的研究:「您去发封邮件,申请一下访学吧,不要错过和顶级大佬交流的机会。」 有一篇稿子中了:「快给编辑写封感谢信,交个朋友,以后多联络好办事。还有那几个顶刊的编辑也别忘了多联系联系。」

第三步,不仅要关怀导师的学术工作,还要让导师多多 social,融入学术共同体。 看到某大佬做了相近的研究:「您去发封邮件,申请一下访学吧,不要错过和顶级大佬交流的机会。」 有一篇稿子中了:「快给编辑写封感谢信,交个朋友,以后多联络好办事。还有那几个顶刊的编辑也别忘了多联系联系。」 图源:微博

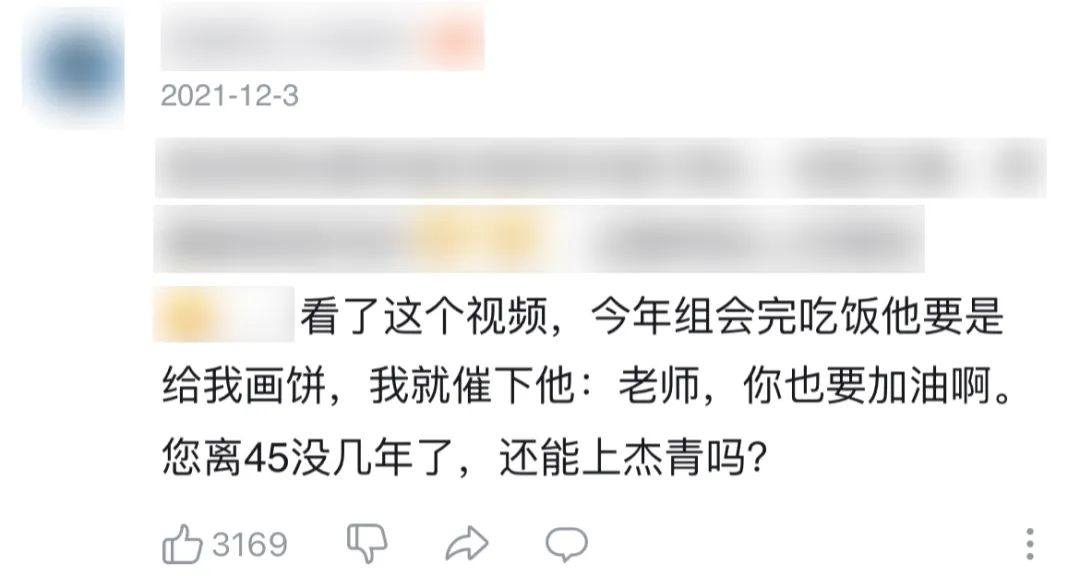

图源:微博配合一些激励话术,导师就更有动力了——

像对比法:「写几篇文章就喊累,这可不行,看看隔壁张老师,跟你年龄差不多,都已经是优青了。」

人的青春就这么几年,35 岁评不上青基,38 岁评不上优青,45 岁评不上杰青,人这一辈子就错过了。

图源:微博视频

图源:微博视频另外,说说软话也是个不错的选择。

「乖,再苦也就这几年,为了成为院士拼一把,人生不后悔的。」

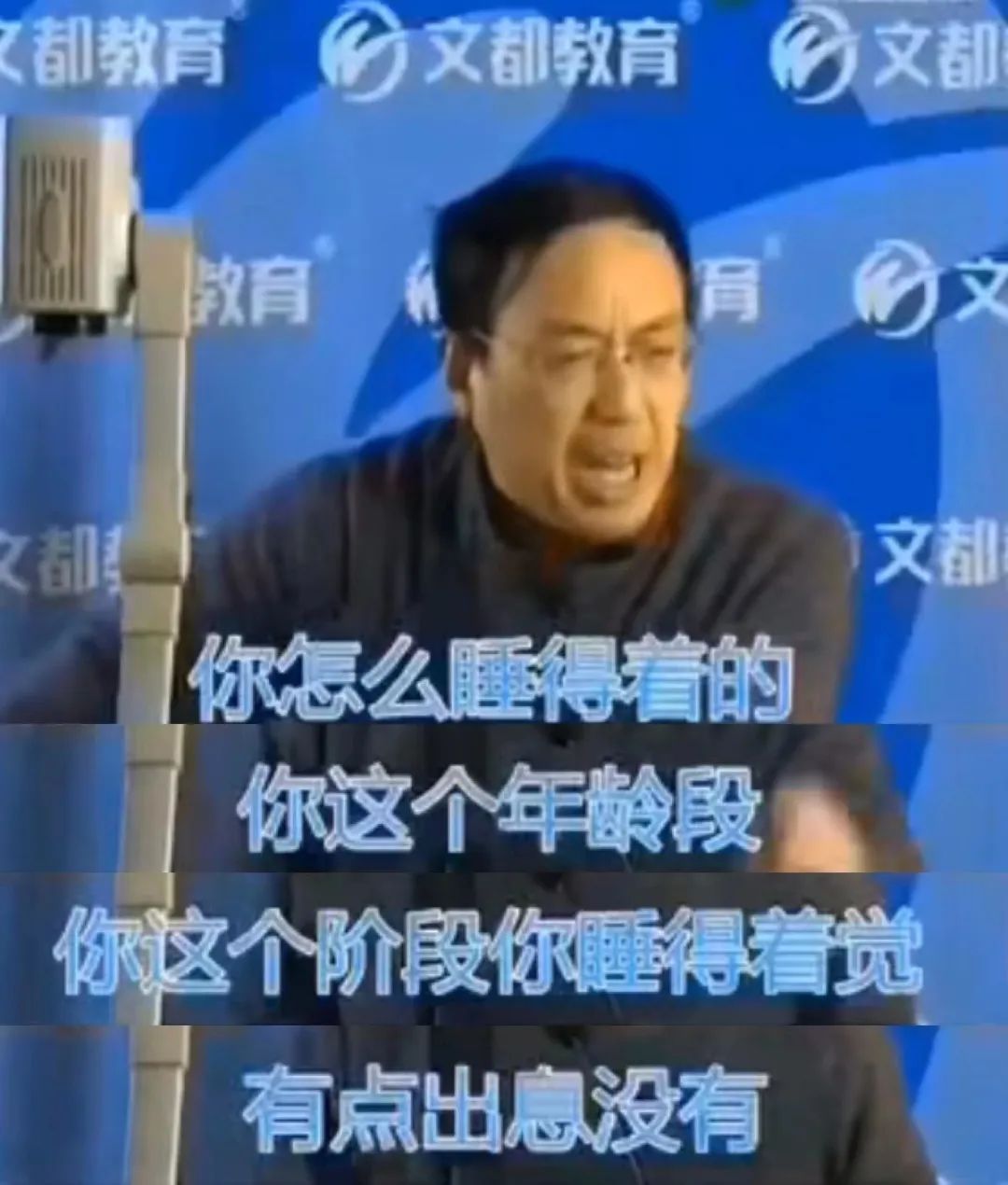

上网课前后催一催,千万不能让老师掉队。

图源:微博@张富贵儿的朋友圈,已获授权

图源:微博@张富贵儿的朋友圈,已获授权在导师为了自己的菜鸟学生心情烦躁时,再给老师一些夸赞的话语:

「高师出名徒哇。」

图源:《武林外传》

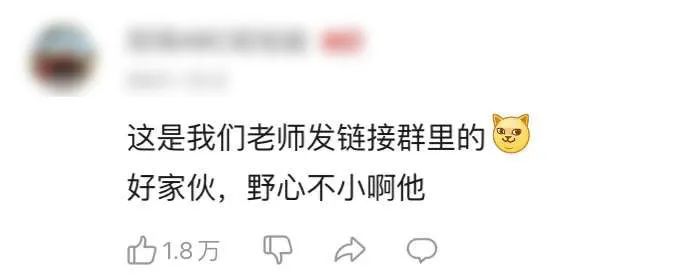

图源:《武林外传》当导师惊觉哪里不对提出质疑时,还能顺便补充一句:「您是不是不会啊?」

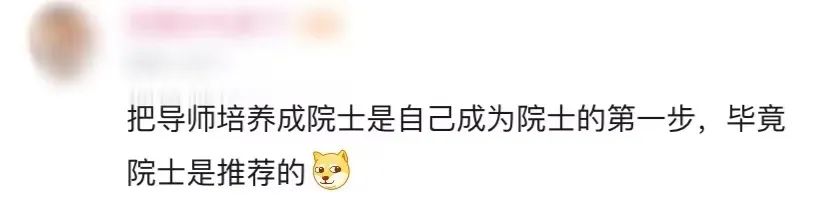

长此以往,不怕导师评不上杰青,甚至努努力,院士也不是没可能。

只要从语言和行动上分别入手,给导师「打鸡血」,激励他上进,有满满的正能量。

只要从语言和行动上分别入手,给导师「打鸡血」,激励他上进,有满满的正能量。便可以在这段师生关系中直接占据主动权,从此得到一位梦中情导不是梦。

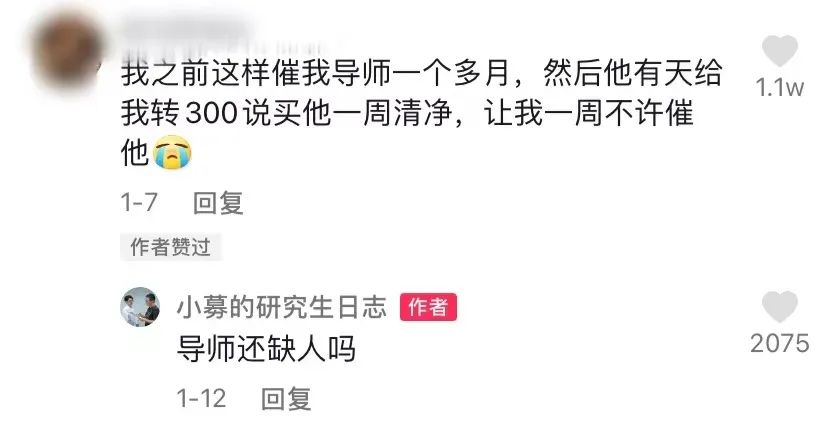

说不好还能有点意外收获/图源:抖音

说不好还能有点意外收获/图源:抖音「格局打开,向上管理」

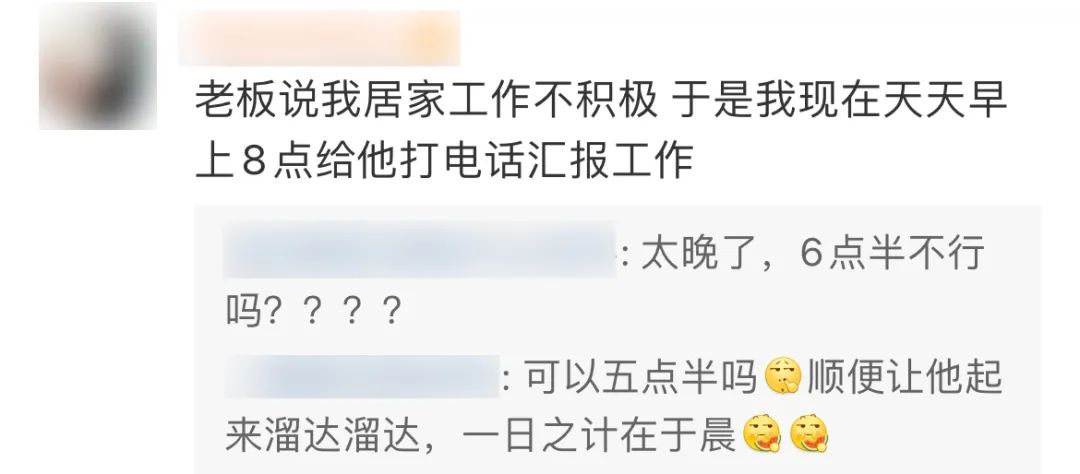

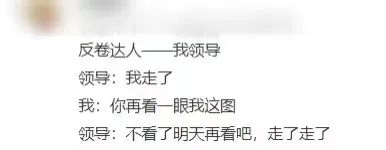

不用不知道,一用吓一跳。 经过网友们的实践总结发现:其实除了「鸡导师」,其他领域也可以采取类似的「战术」。 比如,面对领导上司,就可以马上操练起来。

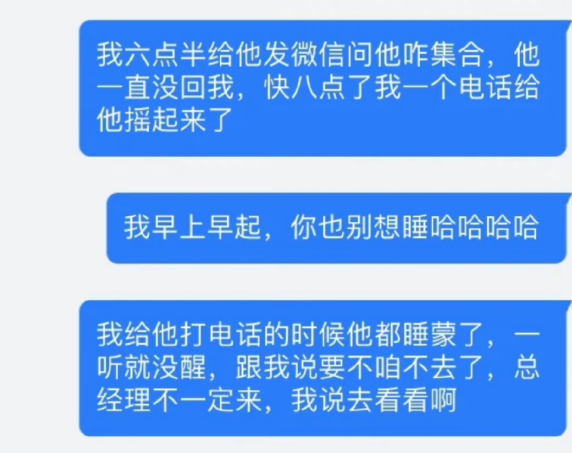

遇到事情,一定要想在领导前面。工作中领导要求早八点集合,六点便给给领导微信、语音、电话一键三连。

问就是工作积极/图源:微博@同事回收站

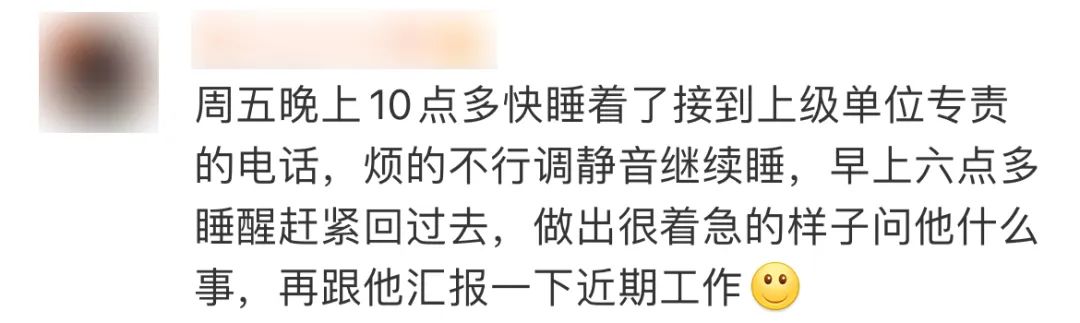

问就是工作积极/图源:微博@同事回收站再比如,下班后领导安排工作,凌晨完成了也是要汇报的(当然完不成也要)。 再问就是一切要以工作为重。

图源:微博 居家办公那也没关系,有句话说得好:热爱工作者,不分昼夜。 当然,在这个过程中,千万别忘记,鼓励对方努力再努力——「身为领导,还是要以身作则,给下属打个样出来。」

图源:微博 居家办公那也没关系,有句话说得好:热爱工作者,不分昼夜。 当然,在这个过程中,千万别忘记,鼓励对方努力再努力——「身为领导,还是要以身作则,给下属打个样出来。」职场中永不过时的狼性文化也要用上:「团队什么做派,全看头狼怎么带。」

图源:微博

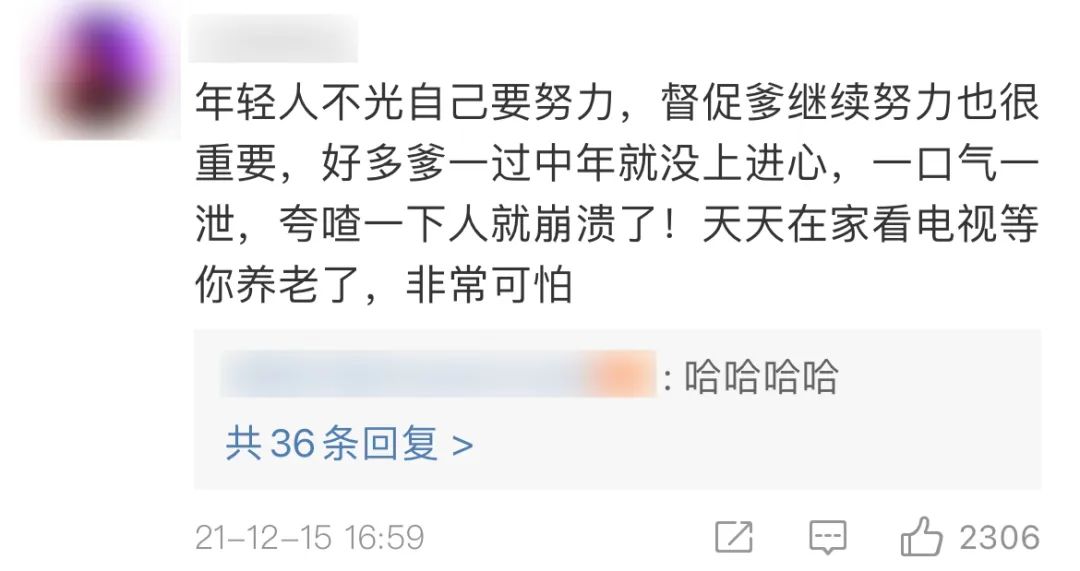

图源:微博切记,此时一切行为动作的落脚点,一定不是「我焦虑,我就让领导更焦虑。」 而是「一切都是为了工作」,同样的思路,也可以运用在亲子关系中。 要是家有总是望子成龙、望女成凤的爸妈,这一战术要早早提上日程。

图源:微博

图源:微博在面对父母催婚,不但不要应付了事,反而应当主动出击——要求爸妈给自己找相亲对象。

什么,找不到? 「隔壁李阿姨这月介绍了 5 个,您搞成这样,是不是也要反思下怎么跟人家对齐,再努努力,您一定能行的!」

现在压力给到了父母这边/图源:微博@噗嗤大叔

现在压力给到了父母这边/图源:微博@噗嗤大叔最好再把自己的择偶标准亮出来:要求也要高一些才好。 找到了,皆大欢喜;找不到了,「这可不是我不想找的」。 甚至,可以每天给父母发信息,让他们继续努力,发挥余热。

图源:微博

图源:微博格局打开,甚至可以「圆爸妈一个研究生梦」。

在微博,相关话题读次数已达到 9488.4w。

无数对父母充满期望的年轻人,在热烈讨论之后达成共识:「活到老,学到老,对吗家人们?」

图源:微博

图源:微博甚至不止导师、领导、父母,还室友、同事、朋友……只要你愿意,用在哪里都可以。 观察各大社交平台,相关教程和话术都不少,b 站相关视频播放量一度达到了 141w+。

「为了培养导师,我寒假都没回家过年。」

「为了鼓励领导,我睡得比狗晚,起得比鸡早。」

在 b 站,相关视频人气也很高

在 b 站,相关视频人气也很高但,相关话题火爆的背后,质疑也如影随形。

有人觉得这种方法有些夸大其词,也有人认为所谓「鸡鸡复鸡鸡」也好,「向上管理」也罢,本质没什么改变。 「甭管正卷反卷,本质都是卷。」

「不论被鸡的对象是谁,本质都是鸡。」 说到底,也只是在自身内卷之时,通过更加内卷来抵抗外界压力,但没有改变正给内卷的环境,反而还要拉别人一起下水。 而既然本质都是一样的,「谁又比谁高贵了?」

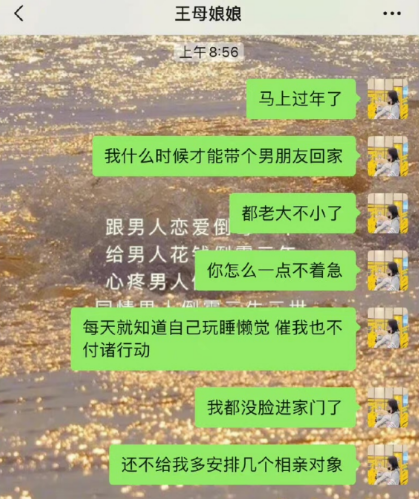

别说卷不卷,问就是「志当存高远」 无数经验教训告诉我们,在对一个现象或一件事情做出评价之前,要问问当事人怎么看。

为啥「向上管理」的操作如此流行?

对于年轻人们而言,最为简单直白的想法就是:条条大路通罗马,那我为什么不选一条可能更近的呢?

帮父母充分发挥潜力,一不小心成功了,直接受益人就是自己。

「爸妈加油,早日成为富一代。」

「这样,我就能变成富二代了。」

「所谓在家靠父母,出门靠朋友」

「所谓在家靠父母,出门靠朋友」没事儿向领导表达一下工作热情,绩效、奖金暂且不说,能让对方感同身受,图个清净也很不错。

图源:微博

图源:微博还有导师,倘若他在我们的敦促下足够努力,那么将来带带自己,学业方面更上一层楼不是问题。

图源:微博

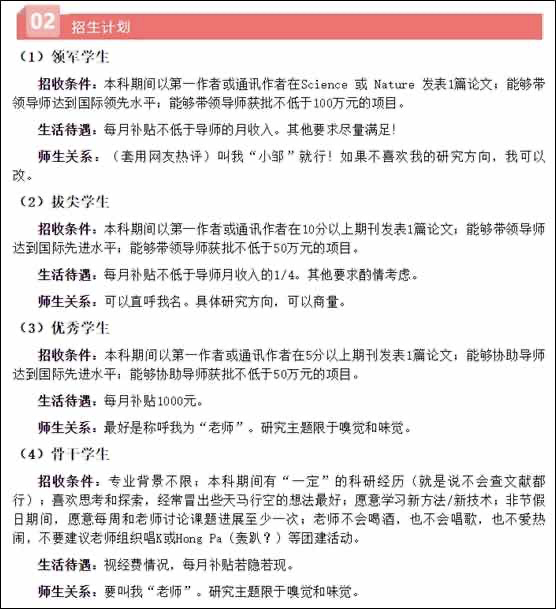

图源:微博更何况,这样操作还真的会有些作用:已经有被管理人及时接收到了信号,并给来了反馈—— 南方某高校副教授,在发布研究生招生启事时,直接表示:「如果你是优秀学生,你不喜欢我的研究方向,我可以改。」

培养成院士什么的,我已经准备好了/图源:澎湃新闻

培养成院士什么的,我已经准备好了/图源:澎湃新闻「喜欢您来。」

类似的现象激励了不少同学,这是不是意味着:一种可以让曾经的「弱势者」们,在社会关系中占据主导地位的世界达成了?

我们有理由相信,类似操作确实会有一些效果,可此时高兴恐怕还为时尚早。 所谓鸡导师、鸡领导、鸡父母,最吸引人的地方就在于:

我们有理由相信,类似操作确实会有一些效果,可此时高兴恐怕还为时尚早。 所谓鸡导师、鸡领导、鸡父母,最吸引人的地方就在于:平时处于被支配位置的学生、下属、子女深受来自上级的压力,一朝位置调换,似乎就占据了主动的位置,并拥有了主导权。

但别忘记,这种获得主动权的方式,本质仍是一件双向奔赴的事—— 不论何种关系,当一方占据优势地位,就必须靠着另一方的配合、执行来实现这种优势。 换句话说,甭管你招式和话术研究了多少,对方不配合也是白搭。

但别忘记,这种获得主动权的方式,本质仍是一件双向奔赴的事—— 不论何种关系,当一方占据优势地位,就必须靠着另一方的配合、执行来实现这种优势。 换句话说,甭管你招式和话术研究了多少,对方不配合也是白搭。

毕竟,已经有同学在实践中成了反面典型,直接「伤人八百,自损一千」。

风险提示:操作请注意安全/图源:b站

风险提示:操作请注意安全/图源:b站既然如此,为何还有那么多人乐此不疲?究其原因,可能是:就算不成,我图个乐呵也行。

有人轻松调侃,面对学业压力,以此减压;有人投入演技,并在「鸡导师学习法」中入了戏,为了把导师培养成院士不懈努力。

万一实现了呢? 就算它只是停留在「口嗨」阶段,成为一种「精神胜利法」,也有自己的价值。

万一实现了呢? 就算它只是停留在「口嗨」阶段,成为一种「精神胜利法」,也有自己的价值。能在繁杂的生活、工作、学习中给自己凿出一个小小的情绪出口,多一种发泄渠道和表达方式,本身就已经足够难得了。

《武林外传》第一文化人吕轻侯说得好——

「一辈子很短,如白驹过隙,转瞬即逝,可那种心情很长,如高山大川,绵延不绝。」

图源:《武林外传》

图源:《武林外传》在绵延不绝的旅途中,给自己添点花样和乐趣,未尝不是一件好事。 当然,要是能在享受旅途的同时,顺便还能在简历上添上一笔—— 「曾培养出一位杰青/院士导师。」 那就更美了。

本文转自网易文创旗下公众号“槽值”,关注槽值寻找共鸣。公众号:“槽值”(ID:caozhi163)微博@槽值。