这是《光明日报》对 2022 年 12 月 8 日凌晨刊登在 Nature 上一项重磅成果的描述。

做出这一颠覆性成果的是来自浙江大学医学院附属邵逸夫医院骨科林贤丰、范顺武和浙江大学化学系唐睿康团队。

这是一支非常年轻的研究队伍,团队里的骨干成员大多是 90 后——论文的共同一作顾辰辉刚刚 26 岁,今年尚是他攻读博士研究生的第一年;而通讯作者之一,也是本项研究的主导人林贤丰,今年也只有 32 岁。

四年来,这群雄心澎湃的青年们一边嬉闹争吵,一边埋头钻研,终于把这件听起来像是科幻小说里才会发生的事,变成了现实——

让动物细胞也可以通过光合作用获取能量,从而返老还童,逆转细胞的衰老退变。

如何在动物细胞里建一座发电站?

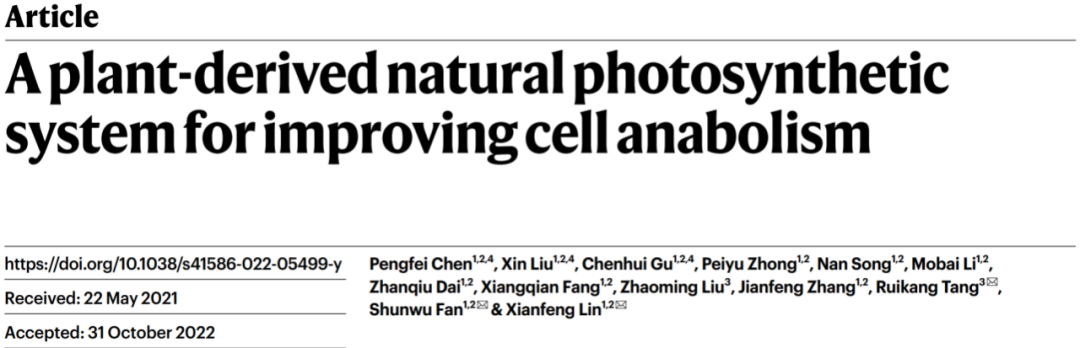

动物细胞能量不足是组织衰老和退行性疾病发生发展的关键原因。细胞的更新代谢,需要 ATP 和 NADPH 这样重要的能量货币进行供能。

那么要是在衰老的细胞里建一个「发电站」来为其供能,是不是可以逆转衰老?在细胞再生修复问题上探索多年的林贤丰提出这样的设想。

林贤丰说:「我们是临床医生,在材料科学方面的知识储备没有那么足,那就从天然材料开始找起。」不得不感叹造物主的神奇,数十亿年来,植物早已进化了出了一个近乎完美的能量供应细胞器——类囊体,这正是一个可控、稳定生成 ATP 和 NADPH 的能量工厂。

研究成员们把目光投向了菜市场的菠菜——它便宜,安全,最重要的是,还很绿。

图源:美丽浙江

图源:美丽浙江找到了材料,又一个问题横亘在大家面前:

如何安全地实现「类囊体」跨物种递送,而不被人体强大的免疫系统「清扫」掉呢?

团队成员陈鹏飞博士想:「用细胞自己的细胞膜来包载怎么样?让细胞以为我们所递送的类囊体是自己人,从而避免体内的免疫排斥。」

这一招瞒天过海,成功将类囊体递送到动物细胞内。

林贤丰回忆起,当见证在衰老的细胞中植入类囊体后,光照仅半个小时到一个小时,原本 60 岁的衰老细胞各项指标都恢复至 20 岁水平时,他说那个瞬间是「震撼」的。

科研之路充满了失败与挫折,这样的正反馈时刻显得弥足珍贵。

研究机制示意图

研究机制示意图没错,这个跨物种建细胞发电站的想法最初是有一些「天马行空」。

「但我是一个比较乐观的人」林贤丰笑道,当遇到困难士气受挫时,他常常会给团队举一个骨科领域的例子——

若是把时间往前数一两百年,同样没人能想象如何把钢板和螺丝钉放进人体里面。在那个年代看来,那种技术就跟我们现在往细胞里面放类囊体一样,都是过于超前的;

那么,既然这种一百年前无法想象的技术能够成为现实,为什么在一百年后的现在,我们不能在更微观的尺度去进行一些更精细的操控呢?

林贤丰觉得,也许就在未来的五十年,在细胞里建发电站就会像今天为骨折病人装上钢板一样,是一个非常常见的事情。

「我觉得任何一种科学的尝试,都不应该人为地去为它设定种种不可能。在整个生命演化的过程中,有着非常非常多超乎想象的奇迹,才让我们看到了如今这个多姿多彩的世界。」

一次拒稿换来一篇 Nature

「发 Nature 是一种什么样的感觉?」

一开始,从林贤丰本人到几位一作,大家都没想过能把这篇文章投 Nature。「我们其实对自己没那么高要求,」林贤丰说。

「我们临床医生的科研能力比起专职于实验室的科研人相比,还是有蛮多差距的。」但是林贤丰又想,「大不了一封拒信,我还能转投其他 Nature 子刊。」

就这样,他抱着试试看的心情按下了投稿按钮。

没想到,这篇文章的送审速度出乎意料的快,第二天稿件状态就显示已经送审。

同样很快,现实向他们泼了一瓢冷水。第一次返回的审稿意见不算太好——或者说,比较差。

在三位审稿人里,只有一位材料学方向的老师对这篇文章表达了一些支持,其余两位的意见都是大修和拒稿——认为他们的数据不够「solid」。

图源:美丽浙江

图源:美丽浙江不过,编辑却带来了一些肯定的消息。编辑认为,这是一个非常新颖而难能可贵的概念,因此欢迎他们补充数据修改文章后再次投稿;当然,如果他们想转投其他子刊,编辑也乐意帮忙推荐。

一个十字路口摆在了他们面前。是选眼下这条简单而平凡的康庄大道,还是前方那条艰险却高耸的天堑云梯?

心一横,牙一咬,林贤丰和团队的小伙伴们选择了后者——这牙一咬就是一年。

既然审稿人说数据有欠缺,那就把它全部补齐!

「我们的数据质量得到了巨大的提升,」林贤丰说,「其实现在大家看到的 90% 的数据,都是我们在返修时重新做了的。」

第二次投稿后,林贤丰更加感觉到,审稿人和编辑提出的意见,其实都是为了让这个「科学假设」能够讲得更加严谨和完善。

虽然曾经的文章质量还不够高,但一边是愿意悉心指导和耐心等待的编辑和审稿人,一边是拼尽全力打磨和成长的林贤丰和团队。

所有人都在齐心协力让这个金子般的 idea 实现一次完美的落地。

在讲述投稿过程时,林贤丰说了许多次「很难很难」;但他依然认为这是一段极为宝贵的经历——若想达到顶级期刊的标准,我们的研究数据要做到什么程度?我们的平行验证要做哪些方面?在经历了这样一次痛苦的旅程后,整个团队收获了一次巨大的提升。

从客观角度看,如此重磅成果的问世,无疑是对国内骨科领域研究起到了重大的支撑意义。不过对于林贤丰自己来说,这项工作的意义「是一个标签」,他笑笑说:

「不然之前我们团队的小伙伴们都是很默默无闻的,去参加学术会议说起来大家也不知道我们在做什么。这回至少同行们能知道我们在做什么了。」

从临床的角度去思考科研

作为一名外科医生,林贤丰更习惯于从临床的角度提出科研问题。做出成果以后,他也更关心,这项成果如何能更好地帮助患者。

林贤丰对待科研和临床问题的态度,与他的导师范顺武如出一辙,说起这位「亦师亦父」的导师,林贤丰满是钦佩,他说范老师是一个很包容的人,他总是能看到学生身上的优点。

「别看他是一位执刀 40 多年的老医生,看待科学问题也像手术刀那样精准——这次被 Nature 拒稿后,也是范老师第一个看出这项工作的价值。」

为了推动研究成果更快转化到临床,2018 年,林贤丰与导师范顺武共同创立了浙江狄赛生物科技有限公司。项目已获得浙商创投等社会资本数千万元投资,而狄赛自主研发的新一代骨修复产品已经进入到最后临床试验准备阶段。

从科研实践者到临床医生,再到创业公司 CEO,林贤丰在不同的角色里转换着。

他说自己也会有动摇和迟疑的时刻。「遇到比较大的困难时,就会想着给自己找个退路:哎,我做不了科研了,我就该好好做个医生。」

不过,也就是想想。只要是在向前走,总会有数不尽的问题从四面涌来,「兵来将挡,水来土掩」林贤丰的乐观帮助他度过了一个又一个难题。

谈到自己过往的经历,林贤丰强调,(浙大)邵逸夫医院有一个很开放很支持的氛围,我们有任何的科研想法,都有很多成熟的科研助理、实验员等来加入到团队中帮助我们一起完成课题。

「其实在邵逸夫医院像我这样的年轻人有很多,就像范顺武老师说的,我只是走得快一些罢了。」

「做科研,或者说做很多其他未知的事情,都要保持充分的乐观。过程一定是曲折的,但一定要相信,这个黑暗就是黎明前的黑暗。退一万步讲,如果这个事情是做不成的,那大不了从头再来嘛。」

谈到业余时的兴趣爱好,林贤丰说,自己喜欢看书,科幻小说,历史书等等都有涉猎。最近还很喜欢看纪录片。

「不过,我业余时间更喜欢睡觉,」林贤丰笑起来。

「你知道的,我们外科医生,最缺的就是睡眠。」