而这位化学家喜提热搜的理由倒也实在算不上什么「喜事」——

简单来说,因为嫌他的授课内容太难,考试挂科率高,他的学生们联名向校方投诉,最终导致他被纽约大学解聘。

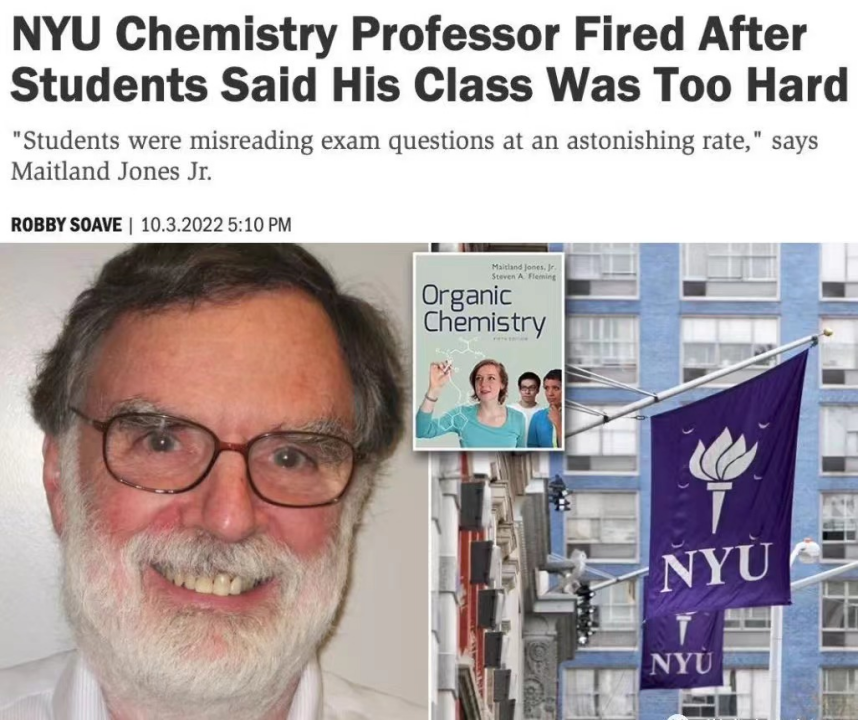

据报道,现年 84 岁的小梅特兰·琼斯曾先后在普林斯顿大学和纽约大学教授有机化学。执教以来,他编撰了一本颇有影响力的 1300 页教科书《有机化学》,目前已经印到第五版;而其本人也被公认为纽约大学「最酷的教授」之一。

让这样一位「教学泰斗」始料不及的是:今年春季学期开始,他教授的 350 名学生中有 82 人联名签署了一份针对他的请愿书,抗议他的课程太难,导致他们的考试成绩非常难看;

并称这门课程「未能将学生的学习和福祉作为优先事项,并对整个化学系和学院带来了不好的影响」,甚至「毁掉了许多人上医学院的梦想」。 事后,纽约大学校方试图安抚学生,提出可以复查他们的成绩,并允许他们补考。不仅如此,尽管学生们并没有在请愿书中要求学校解雇琼斯,但在秋季学期开始之前,纽约大学于 8 月终止了琼斯的聘任合同,并表示琼斯「没有达到学校对教职工的要求」。

校方对此事的处理引发了校内外的许多反对声音。这门课程的助教扎卡里亚·本斯里曼也为琼斯辩护:「我认为这份请愿书更多的是出于对考试成绩的不满,而不是对受到不公平对待的真实感受,」本斯利马内写道,他现在是哈佛大学的一名博士生。「许多一直抱怨这门课的学生根本没有利用我们提供给他们的资源。」

琼斯自己也并不满意这种解决办法。他在接受采访时说,从大约十年前开始,他就逐渐注意到学生们无法集中注意力。

「学生误读考题的速度之快令人震惊,」他在给学校的抗议信中写道,尽管他降低了考试难度,学生们的成绩还是下降了。「在过去的两年里,他们一落千丈,我们现在经常看到个位数的分数,甚至是零分。」

为了缓解疫情带来的压力,琼斯博士和另外两名教授录制了 52 场有机化学讲座。琼斯博士说,他个人为这些视频支付了 5000 多美元,纽约大学如今仍在使用这些视频。

但这并没起到什么正面效果。「他们根本没来上课,因为我还不至于不会数数,」琼斯说,「他们也不看我制作的这些视频,所以他们才答不上考试题目。」

纽约大学发言人约翰·贝克曼则为学校解聘琼斯的决定进行了辩护,他表示,除了请愿书之外,琼斯的班级在学校的课程中也有「非常高的学生退学率」和「迄今为止最差的评估分数」。

「简而言之,他被雇来教书,但他做的并不好,」这位发言人告诉记者,「纽约大学有很多艰难的课程,教职工中也有其他给分很严的人,但他们都没引起这么大影响。」 这种辩护理由并不足够服众。「校方显然是在追求某种底线,他们想要的是那些会称赞这所大学的快乐学生,这样就会有更多人申请,学校排名才会不断上升。」该校化学教授帕拉姆吉特·阿罗拉表示。

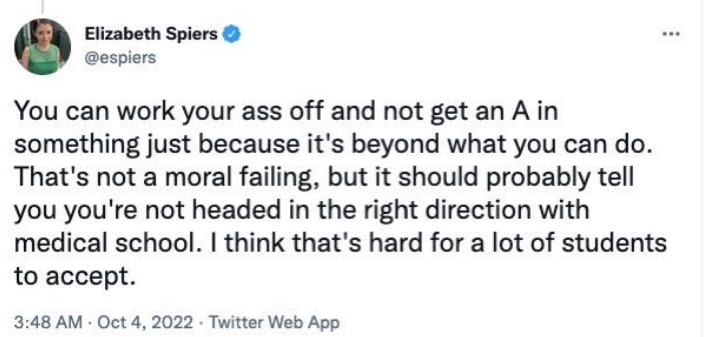

该校新闻学教授伊丽莎白·斯皮尔斯也在社交平台上发声称,「很多学生都不愿承认,拿不到 A 是因为这事超出了他们的能力范围,他们努力的方向本来就有问题。」

总之,琼斯教授并不在乎解雇——84 岁高龄的他本来就即将迎来退休生活。「我只是不希望这种事再发生在其他教师身上,」他告诉记者。

学生VS老师:一场旷日持久的现代战争

无论是在海内外,在长久以来的传统教育模式中,学生相对于老师、学校,往往都是处于相对弱势的一方——这对学生是不公平的。

因此,现代教育理念强调建立「以学生为中心的教育」,强调要尊重学生在教学中的主体地位,营造更加包容、民主的学习环境。

当代高校师生关系中,也出现了许多旨在保证学生地位、为学生提供便利的措施。比如,几乎每一所建制成熟的高校都会开展建立学生自主选课、评教体系;

与之相应的则是教师退出机制。

2009 年 7 月,教育部公开提出建立高校教师推出机制,意在「促进教师合理流动,建立激励与约束相结合的分配体制」。

这些政策的意图显然是好的。学生们拥有了自主选择和表达意见的权利,不必再忍受个别德不配位庸碌终日的教师浪费宝贵的学习时间。

例如,政策刚开始落实的 2012 年,成都中医药大学一位教师便因教学质量过差引发大量学生投诉,校方经调查将该教师调离岗位。

该校教师佟枫认为,这也是一种激励方法,「学生们的意见及时反馈,老师们想办法进行提高和改进,如果有这样的良性互动的话,教学效果会更好。」

但这只是一起典型的成功案例——而现实从来都是复杂的。

自教育部提出建立高校教师退出机制以来,业界对此的争论便不断。

2012 年,中国教育学术会学术委员纪大海曾指出:教师退出机制是现代社会用人制度的必然,有利于教师的专业化水平的提高;

但他同时指出:

退出机制必须建立在法律之上,对退出的教师要有人文关怀,并提供相应的学习提高的机会。

类似的,时任 21 世纪教育研究院副院长的熊丙奇认为:

「高校目前的行政管理下,退出机制起不了多大作用。如果要真正建立教师退出机制,就必须打破行政评价体系,让行政权与学术权分离;否则不但达不到预期效果,甚至会加重教学的功利化。」

这些担忧不无道理。

且不提在如此教学氛围下,一些老师摸准了学生的喜好,上课刻意迎合学生,考前承诺人人都能通过,甚至特意拔高分数,更出现了一些高校把「课中教师引起学生发笑的次数」作为评价老师教学效果的指标等荒诞局面;

更恶劣的,则是在退出机制下「投诉」遭到滥用。

去年,云南民族大学法学院一教师遭到学生通过人民网领导留言板投诉,称其「讲课使用方言,对教学重视不够,不尊重学生。」

对此,云南省教育厅回复称,云南民族大学教务处和法学院事后随机听取了该老师课程,根据听课内容表明,该老师是辽宁人,其普通话带有一点口音,但不影响课程教授内容表达和与学生沟通交流;且随机抽取了 4 名学生进行调查,该 4 名学生表示不存在听不懂课程的情况,且表示该老师上课认真负责,喜欢上他的课程。

显然,这种机制下埋藏的问题已经相当尖锐了。

当学生变成顾客

2017 年,美国海战学院国家安全事务教授托马斯·尼科尔斯著书《专家之死——反智主义的盛行及其影响》,其中讨论了大学教育的变质为美国社会反智主义盛行的推动作用。

托马斯·尼科尔斯

托马斯·尼科尔斯书中指出,当日渐商品化的高等教育成了一桩买卖以后,大学的宗旨就不再是培养学生的批判性思维和复杂的推理能力,而是以「让客户满意」为标准。「顾客就是上帝」的商业理念在引入学校教学管理中,不可避免地促使了教育畸变。

「当教育的工业模式变成一种商业模式,学生变成挑剔的顾客,而不是具有批判性思维的人,专业知识也因此受到波及。」

这导致截止到 2009 年,一项对全美 200 所院校的研究发现,从1960年开始,得 A 的学生增加了近 30%;从 1988 年起,增加了 10%;现在,从所有科目的得分来看,得 A 和 B 的加起来占到 80% 以上。

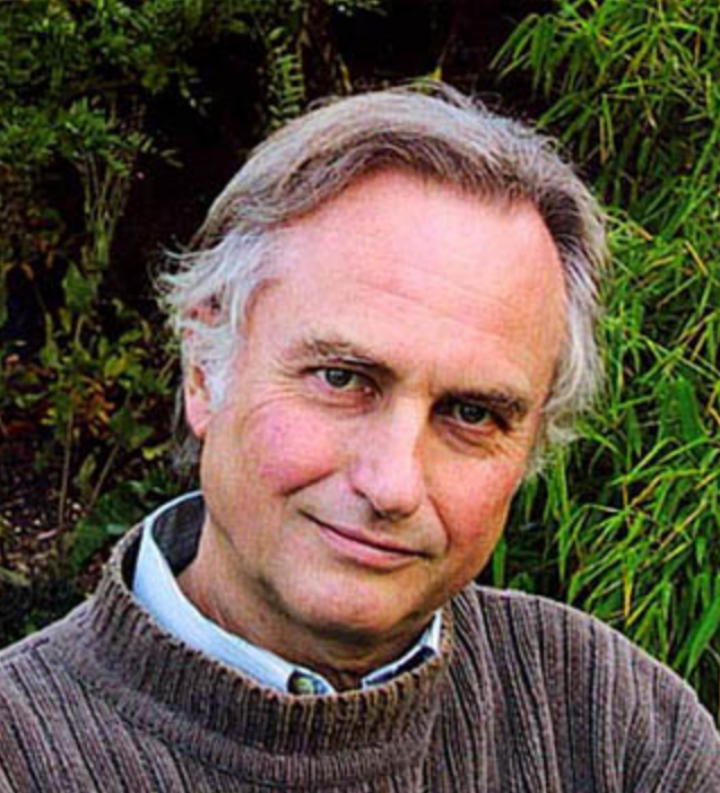

这很难不令人唏嘘地想起理察·道金斯在《自私的基因》里那句尖锐的评价,

「大学可不是一个保证让你开心的地方。」

理察·道金斯

理察·道金斯而当眼光转回国内,我国的高等教育模式尚未走上如此畸形的商业化道路;但现实的例子也正在警示我们,如何裁定「有限制地允许学生对老师进行评价」,仍有着极大的讨论空间。

近年来,不少研究都在努力探讨这个问题。

华北科技学院管理学副教授赵恩超认为:

「大学教育是存在门槛的,其职业的核心价值往往是超过被服务对象的理解能力的;而有能力评定教师是否称职的,应当是由行业内的专家进行互评。」

写在最后

一百多年前,德国社会学家马克斯·韦伯在他《以学术为业》的演讲中指出:

「事实上,学生是否涌向某位老师的课堂,多半取决于一些纯粹的外缘性因素,诸如性情、甚至声音的抑扬顿挫……我对那些门庭若市的课程深感怀疑。」

所谓太阳底下无新事,2022 年的今天,当「教师因课程太难被投诉解聘」的新闻活跃在大众视野中。「投诉」是现代教育体系下学生保护自己权益的合理工具,而不是凭着学生个人喜好而指向教师的枪炮棍棒——

当本来严肃的「投诉」变得随意化、娱乐化、情绪化,甚至成为一种「笑话」;真正受到伤害的,不仅是那些被「误伤」的教师,更是那些真实受到不正当对待却无法引起重视的学生自己。

题图来源:视觉中国