对学历的狂热,使得博士硕士报考人数连年暴涨,门槛也一路抬高。眼下,却有部分博士生主动放弃学业,他们聚集在网络小组彼此取暖,其中一个群组成员就超过 26000 人。在追逐学历的大潮中,他们是逆行者

博士生退学「您确定要退学吗?」高原望着电脑屏幕上弹出的红色字框,迟疑了一下,脑中挤满了过去半年的所有考虑:专业、学历、找工作。最终,他点击了灰色的「确定」键,结束了长期困扰他的难题。走完线上退学流程后,他归还了学校分发的电脑,给导师发了一封表示感谢的邮件。那是 2017 年的春天,高原按下了求学生涯的暂停键,当时距离他读博入学不过才六个月时间。高原博士就读于大湾区一所大学,专业是生物医学工程。入学前他得知导师擅长的是交叉学科的研究,对专业背景要求不高,因此对接下来的学习并未过多忧虑。没料到,博士专业细分后,跨度超出预期,每天都在钻研微观尺度的生物学实验,令高原感到很难适应。此前他并没有生物学专业的基础,很多对该领域的学生来说是常识性的知识,他却需要重新学。

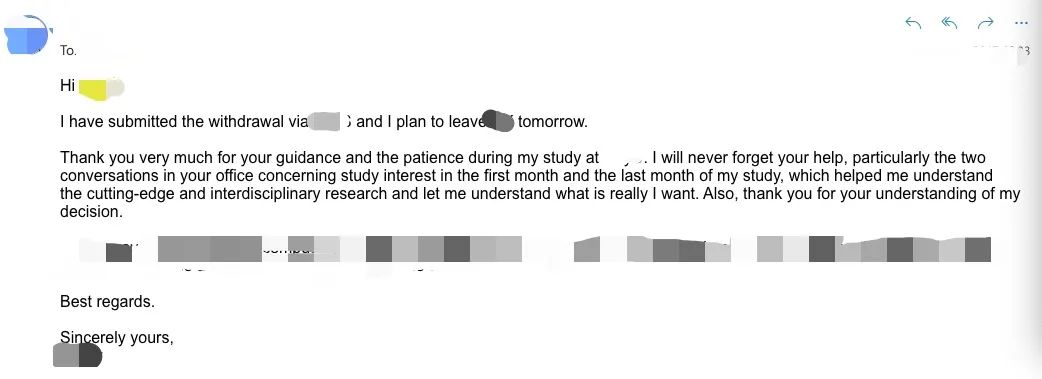

图 | 高原退学时给导师发的邮件这不是高原第一次想到退学,早在入学之初,他就为导师分派的课题感到为难,几度进行不下去。高原博士导师的课题组从事的研究为前沿交叉学科,横跨机械、生物、化学、计算机等专业,这些对于化工专业出身的高原是全新的领域。导师劝解高原,「你到底是不感兴趣还是走不出舒适区?你现在对课题还不够了解,怎么就确认自己不感兴趣?」导师认为,博士的研究方向未必是将来的就业方向,更重要的是系统性地培养学习和研究的方法。高原博士导师名下只有两名博士生,他读博拿到了全额奖学金,每月能领取 13700 多元人民币,这足以支撑他的房租和生活开支。他明白,若退学可能会影响导师的研究进展,何况自己还占用了研究经费和奖学金名额。巨大的心理负担下,高原常常失眠到凌晨四五点。

图 | 高原退学时给导师发的邮件这不是高原第一次想到退学,早在入学之初,他就为导师分派的课题感到为难,几度进行不下去。高原博士导师的课题组从事的研究为前沿交叉学科,横跨机械、生物、化学、计算机等专业,这些对于化工专业出身的高原是全新的领域。导师劝解高原,「你到底是不感兴趣还是走不出舒适区?你现在对课题还不够了解,怎么就确认自己不感兴趣?」导师认为,博士的研究方向未必是将来的就业方向,更重要的是系统性地培养学习和研究的方法。高原博士导师名下只有两名博士生,他读博拿到了全额奖学金,每月能领取 13700 多元人民币,这足以支撑他的房租和生活开支。他明白,若退学可能会影响导师的研究进展,何况自己还占用了研究经费和奖学金名额。巨大的心理负担下,高原常常失眠到凌晨四五点。家人的不解也给高原带来无形的压力。他出生在西南一座小城市,整个家族里属他学历最高,全家人都以他为傲。得知儿子想退学,父母的反应强烈,「好好的博士,说不读就不读了?」当高原提出退学后想申请国外的学校时,母亲更是坐不住了:「你有多大能力,还想去国外念书?」2017 年的圣诞节聚会上,高原向同门倾诉了自己的苦恼,原以为对方会像其他人一样劝他坚持,却得到了意想不到的回答:「其实退学和辞职一样正常,做不下去还是退学好一点。」高原听后豁然开朗,「做什么都比在这里耗下去好啊。」

三个月后,他正式提出退学,这一次导师没有再阻拦,并且表示理解和祝福。他这才明白,当初导师并不是反对他退学,而是提醒他要理智地做决定。

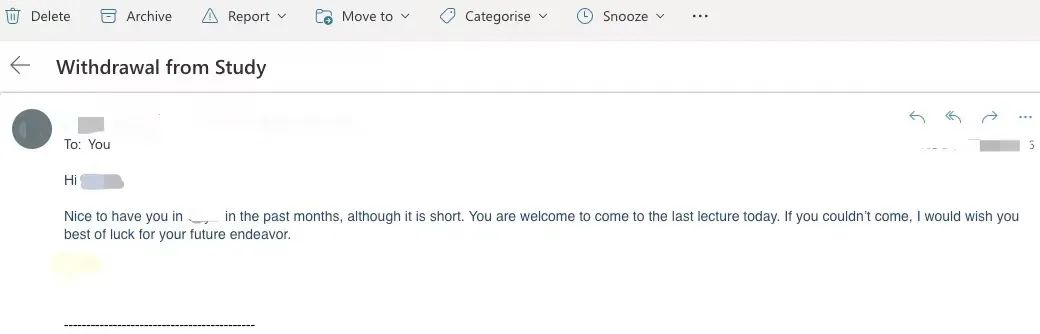

图 | 高原导师的回复随着我国高等教育的发展,博士教育作为象牙塔尖的存在,承担着培养高层次创新人才的使命,在严苛的招生标准下,博士依旧是稀缺人才。根据教育部的数据,截至 2022 年我国累计被授予博士学位者约 94.53 万人,人口占比不足万分之七,远低于发达国家水平。与此同时,在学业和科研压力之下,博士生顺利毕业成为一个难题,延期毕业成普遍现象,部分高校甚至有四至六成的博士生无法按期毕业。2015-2018 年间,我国博士生招生人数逐年增加,但毕业人数整体呈现下降趋势。2021 年 8 月,华妍开始攻读生物学博士,三个月后便对传统的生物实验研究方法产生了质疑。经过一番思索,她决定转去本学院的生物信息方向,该方向的研究方法在她看来很科学,「写代码、制图、数据分析、方案实施,每一步都有迹可循。」接下来的一个月,她陆陆续续联系了五位导师,结果并不理想。第一次,老师告诉她:「你没有生物信息的相关经验,无法接收。」第二次,老师表示担心她的精神状况,找她来是想开导她。第三次华妍找到一位外籍老师,对方以「没有余力带好学生」为由拒绝了她。第四次,年轻的老师一开始对华妍大加赞赏,还直言「明天就可以转过来」,一周后却杳无音信。最后一次,一位老教师答应接收华妍,但华妍的导师不肯放人。找不到出口的华妍心态逐渐失控,被诊断出重度抑郁和轻度躁狂。她跑去询问导师,得知对方的意思是「转专业等于背叛师门」。学期刚过半就想换专业,导师认为华妍早有预谋,只是拿自己当跳板。无奈之下,华妍办理了休学,当时还想给自己留条后路,后来再也不想回去了,被校方视为自动退学。

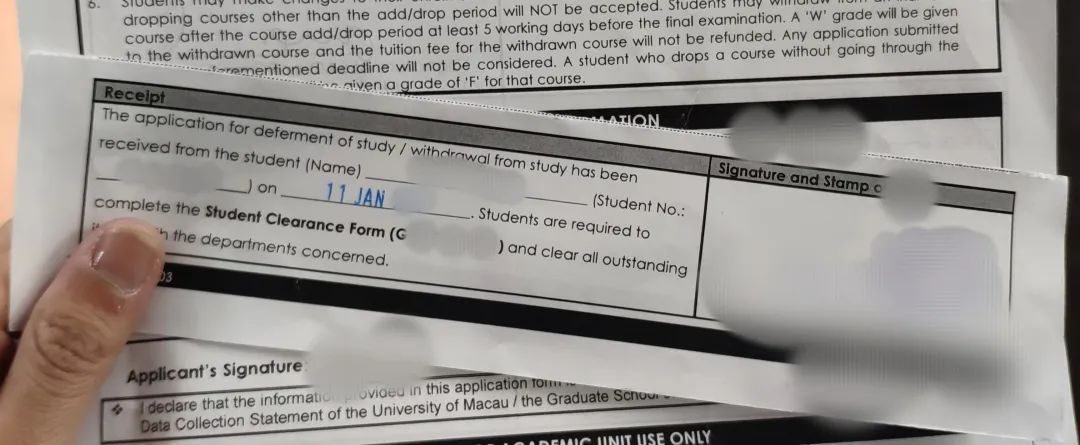

图 | 高原导师的回复随着我国高等教育的发展,博士教育作为象牙塔尖的存在,承担着培养高层次创新人才的使命,在严苛的招生标准下,博士依旧是稀缺人才。根据教育部的数据,截至 2022 年我国累计被授予博士学位者约 94.53 万人,人口占比不足万分之七,远低于发达国家水平。与此同时,在学业和科研压力之下,博士生顺利毕业成为一个难题,延期毕业成普遍现象,部分高校甚至有四至六成的博士生无法按期毕业。2015-2018 年间,我国博士生招生人数逐年增加,但毕业人数整体呈现下降趋势。2021 年 8 月,华妍开始攻读生物学博士,三个月后便对传统的生物实验研究方法产生了质疑。经过一番思索,她决定转去本学院的生物信息方向,该方向的研究方法在她看来很科学,「写代码、制图、数据分析、方案实施,每一步都有迹可循。」接下来的一个月,她陆陆续续联系了五位导师,结果并不理想。第一次,老师告诉她:「你没有生物信息的相关经验,无法接收。」第二次,老师表示担心她的精神状况,找她来是想开导她。第三次华妍找到一位外籍老师,对方以「没有余力带好学生」为由拒绝了她。第四次,年轻的老师一开始对华妍大加赞赏,还直言「明天就可以转过来」,一周后却杳无音信。最后一次,一位老教师答应接收华妍,但华妍的导师不肯放人。找不到出口的华妍心态逐渐失控,被诊断出重度抑郁和轻度躁狂。她跑去询问导师,得知对方的意思是「转专业等于背叛师门」。学期刚过半就想换专业,导师认为华妍早有预谋,只是拿自己当跳板。无奈之下,华妍办理了休学,当时还想给自己留条后路,后来再也不想回去了,被校方视为自动退学。 图 | 华妍办理休学后收到的材料沈扬逸是位两度退学的博士生,相比于其他人的瞻前顾后,他展现出了超常的轻松。考北大落榜后,他进入一所 985 高校攻读政治学博士,这所学校的综合排名不及他的硕士学校,为此他一直无法释怀。读博第二年,沈扬逸决定退学,追逐他心中更好的学校。在他看来,提升学历价值很有必要。然而,第二次读博沈扬逸依然没坚持下去,这次是因为专业课程内容离预期太远。退学的代价显而易见。博士退学前不久,曾有高校向他伸来橄榄枝:「你毕业了,来我们学校直接入职。」这份工作待遇不菲,年薪三十万和新一线城市的一套房,如果沈扬逸当时答应,「基本上属于人生赢家了。」网络小组「博士,退学了嘛?」聚集了超过 26000 人,不少人分享读博期间主动退学的经历以及犹豫是否要退学的困惑,日常科研中的困难、发表论文的压力、专业领域的研究方向等,成为博士生主动退学的主要原因。在如今博士硕士报考热潮中,退出的博士生们是一群逆行者。

图 | 华妍办理休学后收到的材料沈扬逸是位两度退学的博士生,相比于其他人的瞻前顾后,他展现出了超常的轻松。考北大落榜后,他进入一所 985 高校攻读政治学博士,这所学校的综合排名不及他的硕士学校,为此他一直无法释怀。读博第二年,沈扬逸决定退学,追逐他心中更好的学校。在他看来,提升学历价值很有必要。然而,第二次读博沈扬逸依然没坚持下去,这次是因为专业课程内容离预期太远。退学的代价显而易见。博士退学前不久,曾有高校向他伸来橄榄枝:「你毕业了,来我们学校直接入职。」这份工作待遇不菲,年薪三十万和新一线城市的一套房,如果沈扬逸当时答应,「基本上属于人生赢家了。」网络小组「博士,退学了嘛?」聚集了超过 26000 人,不少人分享读博期间主动退学的经历以及犹豫是否要退学的困惑,日常科研中的困难、发表论文的压力、专业领域的研究方向等,成为博士生主动退学的主要原因。在如今博士硕士报考热潮中,退出的博士生们是一群逆行者。通往象牙塔尖高原本科就读于一所双非学校的制药工程专业,那时他就对本专业的就业前景感到担忧,「对口的工作主要是去制药厂,或者去做药剂师和医药代表,待遇增长和晋升空间不是很大」。为了扩大就业优势,高原决定提升学历,选择一门更好就业的专业,他最终考上一所 211 大学的化学工程专业研究生。硕士毕业后,高原信心满满地走进人才市场,却并没得到几年前预想的回馈。在面试了 20 多次以后,他只收到了 4 份 offer,其中三份都跟专业不对口。高原不愿轻易改行,「否则这么多年不是白学了吗?」「如果当下没有选择,就去创造更多的选择。」读博成了高原改变命运的希望,在他看来,博士毕业生的就业路径无疑更宽,大学教职、科学研究以及公司研发岗位等,都是更高学历才可能换来的工作。向硕士导师咨询后,高原决定申请大湾区的大学,曾在知名英文期刊发表过论文是他的优势。只用了两个月,高原就成功申请到该校,期间没有笔试。相比之下,内地考博一般都需要经历笔试和面试,准备时间需要一年左右。博士申请面试时,高原得知导师团队从事的是交叉学科研究,对专业背景并没有很高的要求,入学后不断学习才最重要。直到开学前,高原的博士课题都未确定下来。没想到,这竟成为他日后退学埋下了隐患。与本硕生不同,博士生往往需要承担创新性突破的期待。然而,许多人直到走上学术或科研的道路后,才发现并不是每个人都适合这条路。入学后,导师交给高原一个相当前沿的课题,两个人都没有太多经验,只能「摸着石头过河」,琢磨了几个月,进度却很缓慢。无望的感觉渐渐从高原内心升起,「花两三年时间去做实验,还不确定会不会有好结果,如果毕业了还没有成就,是很挫败的。」抱着及时止损的想法,高原决定退学,并且希望手续办理得越快越好,「盲目读博就是一个错误,不能一错再错。」

图 | 高原离开前坐了一趟末班车高原面临的课题压力并非个例。高校对博士生在校期间发表的 SCI 数量和级别的要求历来严苛,过去十几年来,不断有高校将博士生基本学制由 3 年延长至 4 年,并且实行弹性学制,目的是让学生有更充足的时间做更有质量的研究,以提高博士研究生的质量。与此同时,博士最长有效修业年限由 8 年改为 6 年,超期就将面临被清退的风险,严进严出之下,博士毕业的难度进一步加大。随着相关政策的发布,自 2019 年来,已经有近 30 所高校公布了超过 1300 名硕博研究生的退学名单,其中包括清华大学、复旦大学、中国人民大学等知名高校。读博退学的路上,华妍并不是走到最后才幡然醒悟。早在本科时期,她就产生过放弃本专业的想法,但为了考研考博,她选择忍耐。自从误打误撞进入生物学专业,华妍在这个自己并不喜欢的专业一忍就是七年。当初填报高考志愿,生物学只是华妍的最末志愿,被录取完全出乎意料。本科期间,她一直想转去机械专业,但需要兼顾两个专业的学习,辛苦折腾半年后,华妍最终止步。中国很多高校对转专业都有严苛的条件,要求 GPA 达到年级前 30%。考研名师张雪峰曾吐槽道:「转专业的要求居然是把本专业学好,如果我能学得好,为什么要转?」眼看转专业行不通,华研开始筹备跨专业考研。参加考研夏令营的前一天,她才得知心仪的专业将增设两门专业课,可剩下的时间已经来不及从头学起。她立刻调整目标转考农学,最终遗憾落榜。折腾了一圈,华妍还是被调剂回生物学专业,研究生三年只好继续泡在实验里,期间对专业的抵触情绪与日俱增。研究生毕业后,华妍没有找到满意的工作,她决定继续读博。原本,华妍想申请去北欧读生态学,先后联系了 70 多位教授,但突如其来的疫情打断了她的计划。情急之下,她将视野转向港澳地区,基于国内的申请制度,转专业无疑不现实,她不得不再次选择生物学。妥协无助于解决内心的彷徨,长期积累的不甘终于在读博期间爆发。实验频繁失败,令华妍倍感挫败。传统生物学的研究方法在华妍看来如同一门玄学,试剂的用量、批次、手法稍有误差,结果都会出错,这种不确定性极大地打击了她学习的积极性。况且,由于本硕期间对专业知识的厌烦及忽视,她的基础知识相比其他人薄弱太多,再想弥补已经来不及。「这意味着对实验原理的陌生,做实验时会格外缓慢和生疏」,华妍说。

图 | 高原离开前坐了一趟末班车高原面临的课题压力并非个例。高校对博士生在校期间发表的 SCI 数量和级别的要求历来严苛,过去十几年来,不断有高校将博士生基本学制由 3 年延长至 4 年,并且实行弹性学制,目的是让学生有更充足的时间做更有质量的研究,以提高博士研究生的质量。与此同时,博士最长有效修业年限由 8 年改为 6 年,超期就将面临被清退的风险,严进严出之下,博士毕业的难度进一步加大。随着相关政策的发布,自 2019 年来,已经有近 30 所高校公布了超过 1300 名硕博研究生的退学名单,其中包括清华大学、复旦大学、中国人民大学等知名高校。读博退学的路上,华妍并不是走到最后才幡然醒悟。早在本科时期,她就产生过放弃本专业的想法,但为了考研考博,她选择忍耐。自从误打误撞进入生物学专业,华妍在这个自己并不喜欢的专业一忍就是七年。当初填报高考志愿,生物学只是华妍的最末志愿,被录取完全出乎意料。本科期间,她一直想转去机械专业,但需要兼顾两个专业的学习,辛苦折腾半年后,华妍最终止步。中国很多高校对转专业都有严苛的条件,要求 GPA 达到年级前 30%。考研名师张雪峰曾吐槽道:「转专业的要求居然是把本专业学好,如果我能学得好,为什么要转?」眼看转专业行不通,华研开始筹备跨专业考研。参加考研夏令营的前一天,她才得知心仪的专业将增设两门专业课,可剩下的时间已经来不及从头学起。她立刻调整目标转考农学,最终遗憾落榜。折腾了一圈,华妍还是被调剂回生物学专业,研究生三年只好继续泡在实验里,期间对专业的抵触情绪与日俱增。研究生毕业后,华妍没有找到满意的工作,她决定继续读博。原本,华妍想申请去北欧读生态学,先后联系了 70 多位教授,但突如其来的疫情打断了她的计划。情急之下,她将视野转向港澳地区,基于国内的申请制度,转专业无疑不现实,她不得不再次选择生物学。妥协无助于解决内心的彷徨,长期积累的不甘终于在读博期间爆发。实验频繁失败,令华妍倍感挫败。传统生物学的研究方法在华妍看来如同一门玄学,试剂的用量、批次、手法稍有误差,结果都会出错,这种不确定性极大地打击了她学习的积极性。况且,由于本硕期间对专业知识的厌烦及忽视,她的基础知识相比其他人薄弱太多,再想弥补已经来不及。「这意味着对实验原理的陌生,做实验时会格外缓慢和生疏」,华妍说。象牙塔里的孤独也令她难以承受。实验室里形成一种 997 的风气,晚上不到九点没有人走。有时导师凌晨一两点还在群里询问进度,半夜赶回实验室也是常事。 在这样的氛围下,华妍的生活几乎被文献和实验填满。

图 | 华妍原本想象着学习与生活「双修」某天早上醒来后,一个想法冒出脑海:「要不换导师吧。」 这是华妍读博的第四个月,她着手准备换专业。努力无果后,华妍办了休学手续,最后被校方视为自动退学。对博士研究课题的预期偏差,也同样是沈扬逸的困惑。从 985 高校退学后,沈扬逸考入国内 top4 的高校,入学前他嘱咐自己,这次一定要完成学业。两年后,出乎所有人的预料,他再次主动退学了。那时读博已经第二年,沈扬逸的论文开题报告却迟迟无法通过,他不知道该如何推进这门「过于枯燥」的课程。相比于第一次读博的政治学专业,思想政治教育的程式化教育令他感到难以适应。「政治学的很多理论都能在生活中找到参照,比如我经过一个社区,就会想到社区最初的样子和发展的历程,这很有意思。但思想政治教育侧重点在教育上,内容远不及政治学丰富。」

图 | 华妍原本想象着学习与生活「双修」某天早上醒来后,一个想法冒出脑海:「要不换导师吧。」 这是华妍读博的第四个月,她着手准备换专业。努力无果后,华妍办了休学手续,最后被校方视为自动退学。对博士研究课题的预期偏差,也同样是沈扬逸的困惑。从 985 高校退学后,沈扬逸考入国内 top4 的高校,入学前他嘱咐自己,这次一定要完成学业。两年后,出乎所有人的预料,他再次主动退学了。那时读博已经第二年,沈扬逸的论文开题报告却迟迟无法通过,他不知道该如何推进这门「过于枯燥」的课程。相比于第一次读博的政治学专业,思想政治教育的程式化教育令他感到难以适应。「政治学的很多理论都能在生活中找到参照,比如我经过一个社区,就会想到社区最初的样子和发展的历程,这很有意思。但思想政治教育侧重点在教育上,内容远不及政治学丰富。」沈扬逸向导师反映了自己的困惑,导师表示「毕业不是问题」,甚至直言有一个清华的交流名额正在考虑他。沈扬逸最终还是决定退学,他无法想象在这个专业继续走下去会通向哪里。压垮沈扬逸的最后一根稻草,是象牙塔里明争暗斗的风气。为了争夺一个学生组织的职位,他的师兄弟尽显凌厉手腕,先是联合上一任主席打击竞争者,落败后又放出录音声称自己是被逼的。沈扬逸看着这群平时与自己交好的人互相反目,感到不寒而栗,「又不涉及实际利益,有什么好争的?」他决定及时抽身,「保不齐哪天就轮到我了。」

后退也可以前进2021 年 1 月,华妍刚办完休学手续后,恰逢港澳新一轮疫情爆发,她只好回到山东家乡。放空的日子里,她和老朋友聚会,做一些兼职,终于获得一些久违的正面反馈。现实的压力还是席卷而来。父母担心她的未来,总是劝她考公务员,华妍想尽快摆脱这种状态,开始努力找工作。四个月的时间,投了 100 多份简历,面试了不少公司。一开始,华妍很担心 HR 询问退学经历,怕被认为是没有毅力的表现,后来发现没人关心这个问题。她甚至开始主动提起此事,「毕竟读博的人少,退学的人更少,这也是难得的勇气和经历。」最终华妍找到一份还算清闲的科研工作,是她之前很想从事的生态行业,每天中午还能抽空回家看会儿书。为了充分利用空闲时间,她还同时做了五份线上兼职。在华妍的人生清单中,博士学位仍然占据重要的位置。身边的朋友几乎都是博士,无形中形成一种压力,「硕士实验室十几个人里,只有三个人没读博士」,对于高精尖学科的学生,不深造几乎很难从事开发岗的工作。华妍计划工作几年后再去国外读计算机或数学相关专业,甚至愿意从本科开始学习。按照她的计划,博士毕业时自己35岁,那时她就可以宣布:「这次我不是肄业博士了!」自 2017 年退学后,很长一段时间,高原都不愿提及和退学相关的事情。虽然他不认为这是一次失败,「但也不是值得骄傲的事情。」他甚至不愿意再打开在学校时使用的邮箱,读博时的相关资料也一起尘封起来。直到新冠疫情爆发后,他重新联系上读博时的朋友,在交谈中逐渐释怀,又找回了曾经的邮箱密码,「没准以后可以用上,就像这段经历,在我的人生中也是有价值的。」退学后,高原一直在积极申请国外的博士,最终将目标锁定为澳大利亚一所大学的冶金专业。澳大利亚采矿业发达,该校的冶金专业排名常年靠前,毕业后就业选择很多。第一次读博时全英文沟通的环境,为他高分通过雅思考试助力不少。入学之前,高原就听说澳洲科研压力远不及国内,但其节奏之慢还是超出了他的预料。读博第一年,他和导师联系的次数屈指可数,明确的任务只是写一篇综述和寻找矿石原材料,他靠年末几个月就完成了任务。一位同门曾需要寻找南美洲的一处矿石的材料,结果走手续和运输花了整整一年才送到实验室。2021 年博士毕业后,高原一直在澳洲的高校做研究,日子像被拉慢了倍速,早上九、十点上班,下午三、四点就能走。高原担心自己在国外会变得懒散,「我才 30 出头,还是要拼一拼。」他打算明年回国,预计可以拿到国内相关行业很好的 offer,这让他觉得「这些年的折腾很值得。」第二次博士退学后,沈扬逸开始着手找工作。恰逢华南一所二本高校正在晋升一本,需要扩招教师队伍,校方将原本只招收博士的标准放宽到硕士,沈扬逸刚好符合。任教的日子里,年轻一代的思维方式和生活态度很打动他,「一杯奶茶、一件新衣服都能让他们开心」,这让他开始反思自己,「从前总是忧国忧民,不关注眼前的幸福」,他发现人生其实可以很轻盈。教书刚一年,疫情爆发了,沈扬逸有了新的想法,「人生苦短,要多走走看看。」他只身一人前往欧洲,开启了走走停停的旅居生活,不再找正式工作,偶尔靠教中文赚点外快。

图 | 沈扬逸在欧洲旅居

图 | 沈扬逸在欧洲旅居两年里,沈扬逸走遍了欧洲,他最喜欢西班牙的马德里,当地人闲适的人生态度令他向往。一次,他在当地超市买东西,临到付款时背包怎么也拉不开,背后还排着很长的队,他感到十分难堪和愧疚。但收银员不仅没有表现出不耐烦,还十分好奇地观察他的背包,之后直接上手帮忙,队伍中也没有人催他。旅程中,沈扬逸渐渐明白一个道理——人生不该设限,「读万卷书、行万里路,都是获取知识的方式」。*文中部分受访者信息有模糊处理- END -撰文 | 吴向娟编辑 | 孙雅兰

真实故事计划(公众号ID:zhenshigushi1)——每天讲述一个从生命里拿出来的故事

真实故事计划(公众号ID:zhenshigushi1)——每天讲述一个从生命里拿出来的故事题图来源:站酷海洛