在分子领域潜心钻研近40年,他有了一个又一个的头衔——院士、院长、校长、所长……

但他说,还是最喜欢被称作「老师」——「当老师是这世界上最好的职业」。

又逢教师节,我们有幸邀请到谭蔚泓院士讲述他的科研人生故事。

用分子的眼光看世界

2019 年,中科院基础医学与肿瘤研究所(下称「医学所」)在浙江成立。这是中科院首个以「医学」命名的专业研究机构,计划以临床问题为导向,推动研究成果的临床转化和产业化。

中科院基础医学与肿瘤研究所:以临床问题为导向,充分发挥研究所、医院、医学院(中国科学院基础医学与肿瘤研究所、中国科学院大学附属肿瘤医院、中国科学院大学杭州高等研究院)「三位一体」优势,开展肿瘤诊断、精准治疗、新药研发、分子病理、智能医学、健康管理等重大疾病诊疗和防控相关基础研究与应用研究,培养高端医学人才,推动研究成果的临床转化和产业化。

这么重要的一个机构,却任命了一位学物理化学出身的院士,来担任医院院长和研究所所长。

为什么?

1977 年,国家刚恢复高考。本来只是陪姐姐考试,17 岁的谭蔚泓一举考进了湖南师范大学化学系,成了班级里年龄最小的本科生。随后,他又来到中科院读研,研究方向是催化化学,谭蔚泓与分子世界结下了最初的缘分。

毕业后,谭蔚泓到密歇根大学读博,博三那年,他偶然受到一篇关于光纤传感文章的启发,冒着延毕的风险开启了一个新课题。他的导师也被他潜心钻研的工作态度打动,给予了他全力支持。

一年半后,谭蔚泓光学传感器的研究成果在 Science 上发表,他的研究成果,在当时是国际上最小最快的活细胞光学传感器。

人们总说,大学是塑造一个人价值观的黄金时期,但谭蔚泓觉得,大学时期的自己学到的更多只是与人为善的做事风格;而真正论及价值观的形成,则要到他在密歇根大学求学期间。

这段经历不仅为他提供了扎实的科研训练,成为他日后腾飞的踏板;更是教给了他此后人生中最重要的一课——以充满自信的态度面对世界。

1996 年,36 岁的谭蔚泓来到佛罗里达大学,从助理教授开始做起。这时的他已经开始对核酸适体萌发出兴趣——也由此掀开了他科研生涯中另一块版图的关键一角。

核酸适体是一种能和靶分子特异性结合的单链寡核苷酸,性能类似抗体,但更小、更稳定,易修饰,并且可以化学合成,在精准诊断和治疗方面有巨大的应用潜力。

此前积累的纳米生物技术、分子工程技术,成为了谭蔚泓院士探索核酸适体的有力武器,让他在这一全新领域的探索过程如虎添翼。

他创造性地提出利用核酸适体研究癌症等疾病——核酸适体特异结合某种癌细胞,通过经过修饰后的核酸适体搭载抗癌药物或者其他生物制剂,来精准打击癌细胞,而不伤害其他正常细胞。

回国后,谭蔚泓领衔国家重大科学研究计划项目——「基于核酸适配体的蛋白质研究新技术和新方法」。谭蔚泓把核酸适体称作「聪明分子」,意指这些聪明分子可以在病人体内「点亮」癌细胞。

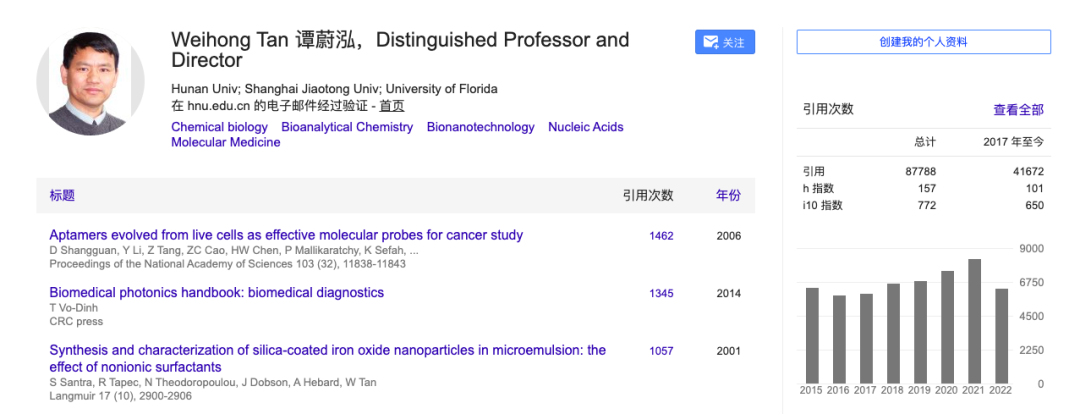

目前,这项研究已经成功研发了三款针对性药物进入临床试验阶段,这也让谭蔚泓连续六年入选化学领域「全球高被引科学家」名单。

图源:google scholar

图源:google scholar从催化化学到近场光学,再到分子医学,虽然名字千差万别,但本质都是在探索分子之间的相互作用,谭蔚泓一直在分子的世界中遨游:「我是一名分子科学家,这从来都没有变过。」

随着科研版图的拓展,谭蔚泓意识到,要使自己的工作发挥更大的价值必须与临床结合起来。

在抗击肿瘤临床领域,谭蔚泓独特的「分子眼光」也带来了翻天覆地的变化。

来到中科院基础医学与肿瘤研究所后,他把放射治疗与核酸适体的应用结合起来,把核素与核酸适体连接起来形成靶向核素,并进行了首例临床试验,目前受试者一切良好。

他进一步表示,「我们要在今年年底以前做完一百例,然后把这个方法做成在任何一个有资质的核医学科都可以用的方法,来做靶向成像和靶向放射治疗。」

来到浙江后,每当有人问起谭蔚泓现在的工作方向,他的回答总是很简洁—— 分子医学。

他说,我的本事就是从分子水平上去解决问题,未来医学将从分子层面上了解、诊断、治疗疾病,谁会比一个分子科学家更合适?

乐商 —— 比情商和智商更能决定命运

谭院士说:自己一开始读研究生只是「顺水推舟」,没想到误打误撞找到了自己的兴趣所在——因为总想弄清楚现象背后的原因,一步一步推动自己往前探索,不知不觉就坚持下来了。

这个「不知不觉」背后,其实是三四十年如一日,每天10 多个小时的工作。

但这些略带苦情色彩的细节,以及「失败」,「枯燥」这些总与科研生活挂钩的词语,在谭院士的表述中几乎察觉不到。

图源:谭蔚泓课题组官网截图

谭院士最常提及的词语是「快乐」。访谈刚开始,还没来得及介绍研究成果,他就兴致勃勃地给我们讲起他「最重要的理论」:「乐商」——在谭院士看来,这是一个比智商和情商更能决定命运的因素。

他说,「除了智商、情商,人更重要的是有乐商。乐商就是一个人在生活学习中如何寻找并感知快乐。我们不是由于成功而快乐,而是由于快乐而成功。」

「当你做一件事时,总觉得我太难啦!」谭院士模仿起网络热门表情包的语气,「那就说明你不适合做这件事,或者说做这件事需要的能力你在之前的学习生活中并没有掌握,那你可能要考虑改变人生路径。」

谭院士补充到,「只有在做你喜欢的,能让你感受到快乐的工作时,你才能不计辛苦,不计报酬,不计所花费的时间,全身心地投入进去。」

第二幸福的事

对谭院士来说,从没忘记自己的初心,做自己喜欢的工作,是第一幸福的事。

而第二幸福的事,是影响了一批人,带动了一批人,也成就了一批人。

2009 年,已在佛罗里达大学成为终身教授的谭院士毅然选择了回国。他说,很多事,我在美国做不了,只有在国内才能做。

谭院士回国的第一站是湖南大学。他看到当时的湖南大学既没有生物学院也没有医学院,于是便牵头成立了湖南大学生物医学工程中心,并在 2010 年担任湖南大学第一任生物学院院长。

2017 年,他在上海交通大学医学院创立了分子医学研究院,并担任首任院长。2022 年,中国化学会分子医学专业委员会正式成立,由他担任委员会主任。

从分子科学和生物医学中朦胧冒出的「分子医学」的概念;到今年中国化学会分子医学专业委员会正式成立,上海交通大学的分子医学系也开始招收本科生。

这条路,谭蔚泓和他的同事们走了 10 年。

谭院士觉得,这是一件了不起的事。

分子医学这颗种子终于落在了中国的大地上,将来会长成参天大树,庇荫更多的人。

即便已经做过院长、校长、院士,有了一个又一个头衔,谭蔚泓却说,还是最喜欢被称作为「谭老师」。

——「当老师是这世界上最好的职业」。因为让他感到无比欣慰和自豪的,正是培养了一批又一批的优秀学子。

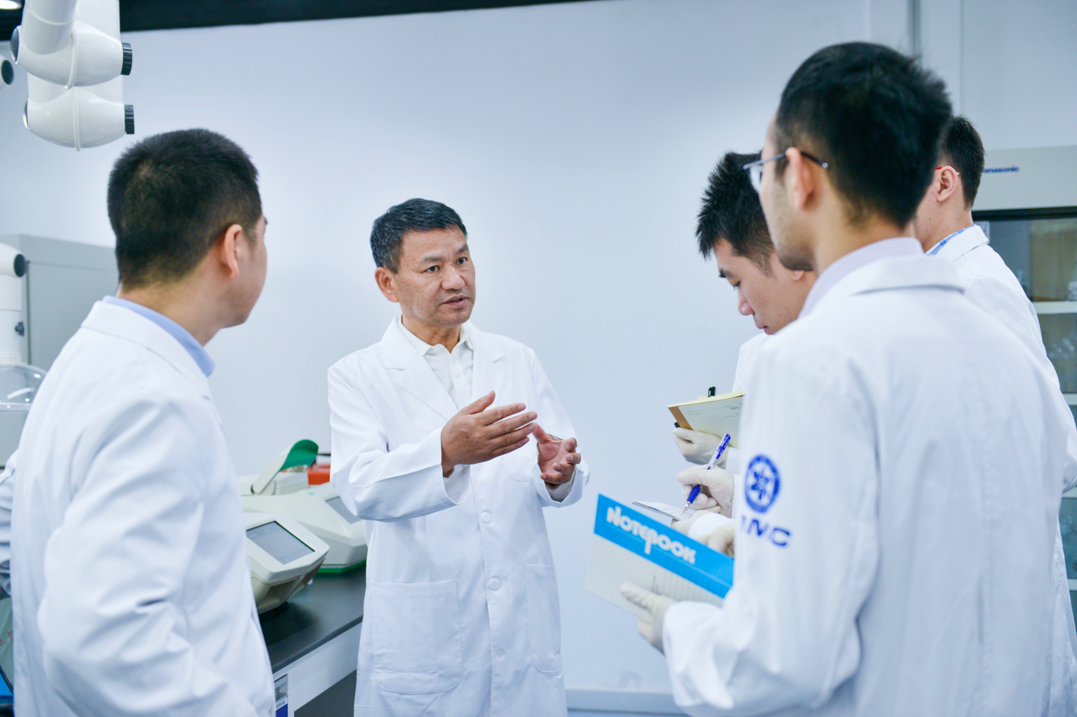

图源:中科院基础医学与肿瘤研究所|谭蔚泓与学生们在一起

图源:中科院基础医学与肿瘤研究所|谭蔚泓与学生们在一起谭院士的学生在入学前和毕业时都要填一份特殊的打分表,表上有包含英语能力,表达能力在内的十多项要素,他认为一个科学人的能力应该是全方位的。

而其中排在第一位的就是「自信」,谭院士表示,这是他最看重的品质,代表一个人是否有胆识去实现人生的最大价值。

今年,谭院士的一位学生也依托医学所的平台,荣获了国家杰青的称号,谭院士说,「医学所就是这样的一个地方,只要你肯努力,就能在这里挥洒出人生的美丽图卷。」

他们快乐、自信的精神还在一棒一棒地传下去。

写在最后

回国十余年,也是谭院士将核酸适体引入抗癌治疗,成果井喷的黄金时代;这十余年间,谭院士不仅完成了从 0 到 1 的突破 ,更有从 1 到 100 的腾飞,将核酸适体从基础研究推向了应用研究。

谭院士的书柜上放着很多与家人们的合照。他开心地介绍,左边是孙子,右边是孙女,每张照片上的谭院士都笑得见牙不见眼。谈话间,谭院士的爽朗的笑声和幽默的话语感染着在场的所有人。

谈话结束后,他起身迈着轻快的步伐向外走去,虽然是周日,敞开的几个会议室里也坐满了人,有的在等着他做出重要决策,有的在等着他讨论新的科学问题。

谭院士带着他满腔的热爱与快乐基因,和年轻的医学所一起,再次扬帆起航,驶向分子医学的大海。

参考资料:

1. 情系科学春天——访湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室谭蔚泓团队,《高科技与产业化》,2019,蒋晶丽 2. 谭蔚泓:分子抗癌路上的「金刚狼」,《湖南日报》,2020,段涵敏3. 中科院院士谭蔚泓:做中国人自己的抗癌药,《湖南大学》,2019

文:Lnysay

题图及插图:中科院基础医学与肿瘤研究所提供