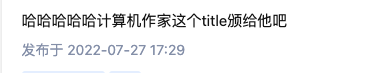

最近,清华大学博三在读的武同学引起了大家的关注,把他推上舆论风口浪尖的,是知乎上一则「如何看待清华大学博士生在读期间发表 100 多篇论文?」的提问。

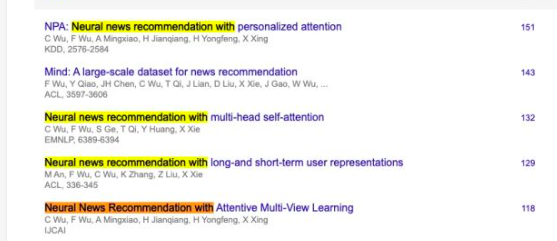

图片来源:知乎

博士在读期间发表 100 多篇论文是什么概念?

向下滑动,查看论文(点击可查看大图)

▼

是一般人一辈子也发不了这么多的概念。

据统计,清华电子工程系的武同学第一次发论文是在 2017 年,从 2018 年开始开启论文井喷模式,平均每年发表论文 18 篇,截至今年 7 月,博三的武同学已经发表了 108 篇论文!其中一作文章 67 篇,谷歌学术引用达 2100 余次!

图片来源:知乎

图片来源:知乎今年刚刚过半,武同学已经公开了 26 篇论文,还包含 3 篇 Nature 子刊,其中一作达 19 篇。

这意味着,武同学差不多 10 天就写一篇论文。仅仅今年上半年的论文成果拿出来就已经够四个博士毕业了,有网友表示自己毕业论文里引用的参考文献数量都没有武同学发表的多。

见过高产的,没见过这么高产。当论文难产的科研狗,看到把论文当周记发的武同学后,谁不惊呼一声 paper machine,

图片来源:知乎

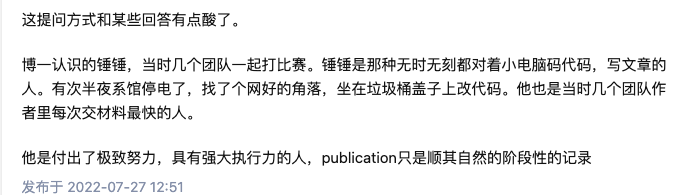

图片来源:知乎不过,也有一些自称与武同学有过交集的网友回应,别酸了!他真的很努力:

不过也有网友深扒武同学的论文后发现:尽管引用数高达 2000 多,但是自引率很高,高引的几篇论文,一半是自引。

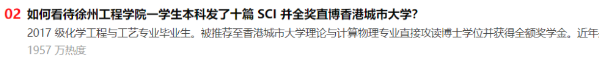

另外,高引的几篇论文比较相似,有灌水的嫌疑:

图片来源:知乎|相似的论文标题

图片来源:知乎|相似的论文标题也有网友提出灵魂疑问:

图片来源:知乎

图片来源:知乎以量取胜,背后一地鸡毛

滥发论文 + 自引,以此来刷指标,在学术圈并不罕见。

2022 年初,西班牙计算机科学家科查多(Juan Manuel Corchado)就因此受到关注。

科查多有多疯狂呢?

2021 年他发表了 25 篇论文,这还不算多。2009 年,科查多发表了 603 篇论文,平均 1 天就发 1.6 篇。被引量达到 3.9 万次。

同样的事,在国内也屡见不鲜。

2019 年,四川大学华西临床医学院荣誉博士邓同学,三年以一作或共一身份发表 SCI 论文 46 篇,总影响因子达 120 分。

随后也被网友扒出,邓博士的论文 Comments 9 篇,Meta 分析 10 篇,Original research 16 篇,其余为 letter。多为一些没有创新和有价值的论文,无非是以数量取胜。

除此之外还有:

这些亮眼的论文成绩背后,往往都是一地鸡毛。

沉迷水论文和自引的科查多,是为了应付西班牙近乎单一的学术评价指标—— H 指数;而这些甚至还没真正走入科研圈的武同学,邓同学们,同样是在毕业前,就已经学会围绕规则狠刷 KPI ,为自己攒好了那张金光闪闪的入场券。

图片来源:知乎

图片来源:知乎但讽刺的是,在现有的学术评价体系之下,只要他们的论文不是弄虚造假而来,就甚至还能称得是上「成功者」。

科查多的一位同行加西亚(Nicholas Robinson Garcia),曾撰文批判操纵引文是多么轻而易举,结果收到其他研究人员私信询问,「怎么做才能操纵引文」。

无独有偶,在武同学的事件里,同样可以看到「羡慕,求教」的情绪。

图片来源:知乎

现实有时就是这么魔幻。我们真的需要这么多论文吗?

中科院地物所秦四清教授曾在他的科学网博客上写到,自己评阅了上百部博士学位论文,也参加了上百次的博士学位论文答辩。最深刻的感受就是:在攻读博士期间,发表了多篇 SCI 论文的博士生,在科研基本功、创新能力等方面,通常不如仅满足「论文达标」要求的博士生。

任何一个博士生,用于撰写学术论文的时间多了,则用于科研攻关过程的时间就少了。可想而知,诸多这样的学术论文不是「鸡肋」才怪。

著名的「科研斗士」饶毅教授,也曾针对这类现象发表过类似的看法:

目前中国高等学校和研究机构有一个重要问题没有得到重视:中国存在大量粗制滥造研究生的问题,很多博士不合格,发表没有意义的文章。

整个过程下来,既浪费了学生的才智和时间,又花费了大量的国家经费,两败俱伤之间,唯一的「赢家」剩一个冷冰冰的数字指标。

而这些论文带来了什么呢?

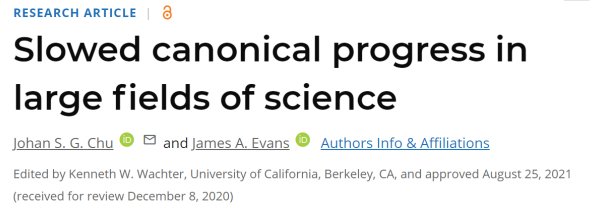

去年年底,发布在 PNAS 上的一篇论文,通过研究 241 个学科 9000 万篇论文的 18 亿次引用数据得出结论:大规模的论文发表不会导致某个领域的中心思想更替,而是会导致经典思想范式的僵化。

图片来源:PNAS

图片来源:PNAS这项研究指出,近年来全世界研究者发表成果的迅猛势头有增无减,但真正具有开创性的科学进展却凤毛麟角;论文发表得越多,科学的发展就越发迟滞。

学术界比谁都要清楚这一令人不安的现状。可残酷的现实就是,并不存在什么迅速的破局之法。

即便在现代学术评价体系之中,对「数量」这一指标的侧重已经膨胀成了一种病态的依赖;

可是倘若贸然从这一指标下手,减少论文、出版物的数量,关闭期刊,关闭研究机构,是不现实的——这反而会导致研究者们被迫采取「保守战略」,不再敢去尝试新颖但重要的观点和方向,固守在低风险、属于现有研究范式的研究之中。

尽管学术界已经在想办法朝着这一方向努力了。

但显然,距离真正摆脱「唯论文论」,我们还有太长的路要走。

武同学不努力吗?答案是否定的。半年 26 篇论文光是打字也要打吐了,更何况这些论文都按规则顺利发表。同被困在这个由论文主导的评价体系之中,他只不过是为自己选择了一条更轻松的路罢了。

真正的科研与「短平快」是背道而驰的。这一点,其实武同学自己也明白。他曾在采访中,说自己的理想不在于学术论文数目,而是希望能做出有影响力的工作。

图片来源:公众号 E研E行

图片来源:公众号 E研E行希望未来的路,武同学还能想起自己的这句话,带着一颗匠心在自己的领域精雕细琢,才能走的更久更远一些。

参考文献:1. 秦四清:「破‘SCI至上’新政有助于有志博士生做出卓越成果」,科学网博客,2020.3.2. 饶毅:医生可以不做研究,研究生是否也应该分流:不拿博士,以硕士结束?,饶议科学公众号,2021.123. 冯粒、袁勃:整治形式主义始终在路上,科技日报,2019.4. Yiling Lin, James A. Evans, Lingfei Wu, New directions in science emerge from disconnection and discord, Journal of Informetrics, 16, 1, (101234), (2022).5.https://retractionwatch.com/2022/03/25/how-critics-say-a-computer-scientist-in-spain-artificially-boosted-his-google-scholar-metrics/#more-124555

嗨~ 你可能不知道,我们一直在征稿:

嗨~ 你可能不知道,我们一直在征稿:好文不怕贵,舍得给稿费!

点击图片,可查看详细指南

我们还悄悄上线了「树洞」栏目,困扰,爆料,心事或者有趣的分享欢迎向我们砸来~

后台回复「树洞」,即可开始分享