近期,著名学术打假网站 Retraction Watch 报道了一起学术不端事件,涉及到的问题论文超过 800 篇,事件跨度竟然达到 8 年之久!

图片来源:Retraction Watch

图片来源:Retraction Watch这些文章涉及单位包括但不限于同济大学,中南大学、青岛大学,内蒙古民族大学,汕头大学,济宁市精神病医院等,其中绝大部分由医院的医生参与。

这样的时间跨度、论文数量和波及范围,真是「震惊我全家」,并且竟然可以戏耍期刊和审稿人长达 8 年之久。

8 年如一日地造假,让医生搭上生物材料的快车

这些问题论文的曝光得益于一篇发布在预印本平台上的题为《Better Living through Coordination Chemistry: A descriptive study of a prolific papermill that combines crystallography and medicine》的研究论文。

在这篇文章中,作者描述了一种将「金属有机框架」或者「配位聚合物」与医学结合在一起进行论文造假的套路。

如果大家对这两个名词不太了解,那咱们不妨换个说法,造假论文大都属于「生物材料」方向。看到这 4 个大字,懂的都懂,无需多言。

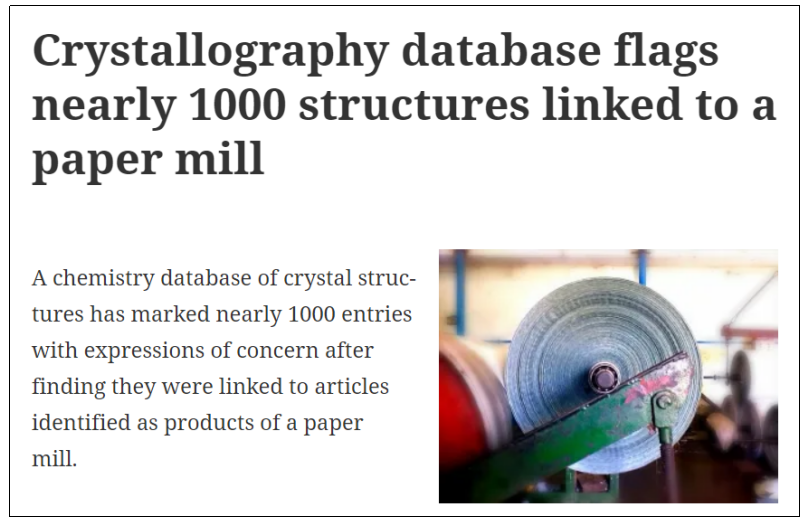

此前,材料学博士大量涌入医院,加速了医院科研岗内卷的问题就引起舆论的关注。

点击查看👉:材料学博士大量涌入医院,专职做「发论文机器」:正在加速内卷的医院科研岗

不少医院的科研岗在招聘时,往往不需要应聘者具有临床背景,反而更青睐那些研究背景涉及生物材料,纳米材料领域的相关人才。

图片来源:陆军军医大学第一附属医院

图片来源:陆军军医大学第一附属医院原因无他,唯发文快尔。

近些年来,不少医院都在生物材料方向上发表了不错的科研论文:2021 年,蚌埠医学院就凭借材料学相关领域的研究首次登顶《Science》。该论文报道了一种具有三维交叉结构的硅酸铝盐分子筛 ZEO-1,其在大分子催化、吸附分离和药物缓释等多个领域有着潜在的应用价值。

图片来源:Science

图片来源:Science同年,东南大学附属中大医院放射科主任居胜红教授团队报道了一种用于肿瘤微环境解锁的肿瘤协同治疗的有机硅,相关成果在线发表于国际顶级期刊《Advanced Materials》。 类似的例子还有很多,科研成果大丰收的同时,论文工厂也盯上了这块肥肉,「生物材料」也成为了论文工厂的财富密码。

2020 年,知名撤稿观察网站 Retraction Watch 活跃撰稿人,前斯坦福大学助理研究员 Elisabeth Bik 曝光了400多篇可能来自论文工厂的造假论文。

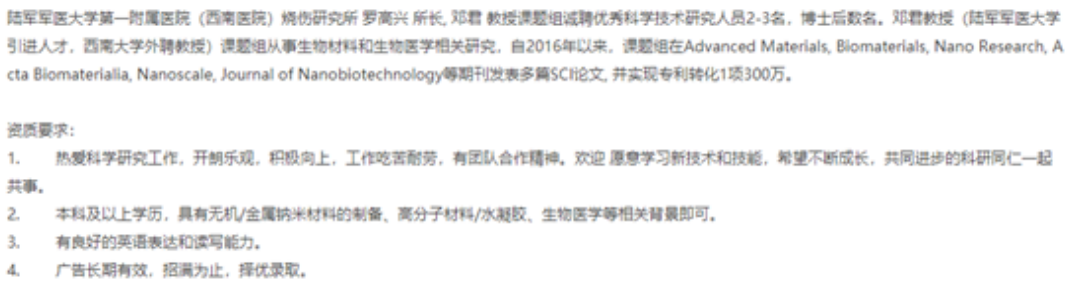

Bik 总结了问题论文的特点,发现它们都具有十分雷同的标题结构:论文题目 = 生物分子 + 动词 + 细胞过程 + 癌症类型/细胞类型 + 介词 + 动词 + 生物分子。

图源:Bik 本人的博客 scienceintegritydigest.com

图源:Bik 本人的博客 scienceintegritydigest.com翻译成中文句式就是:生物因子 A通过改变生物因子 B从而影响了细胞 C 中的细胞代谢过程。

这回被扒出的 800 多篇论文也逃不开这个套路,只是「旧瓶装新酒」,把标题最前头的生物分子变成了 XX 材料罢了。

比如这篇题为《Crystal structure of a Mn(II)-based complex and application of its nanoparticles for treatment activity on peri-implantitis by reducing inflammatory responses》的文章(已撤稿)。其标题翻译过来就是:「Mn(II) 基配合物的晶体结构及配合物纳米颗粒通过减少炎症反应以改善种植体周围炎治疗效果的应用」,是不是和上面那个结构大差不差?

图片来源:论文截图

图片来源:论文截图由于涉嫌造假的文章太多,限于篇幅,学霸君就不再一一展示,大家可以在后台回复「造假论文2022」获取完整的论文列表。

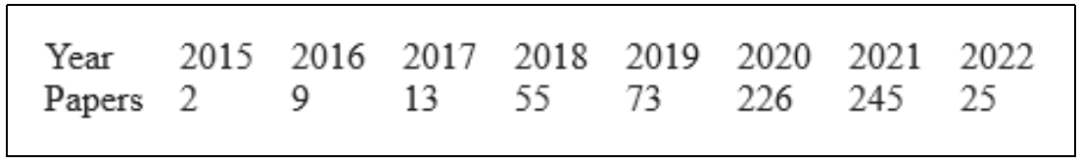

在这篇预印本论文中,作者总结了这些论文的发表时间,发现这类论文最迟在 2015 年就已经存在,只是那个时候的发文量还很少,只有两篇,随后迎来了缓慢的增长,最后在 2020 年迎来了井喷,每年都会有 200 多篇这样的文章被制造出来,并发表。

图片来源:论文截图

图片来源:论文截图对此作者猜测,一开始可能只是材料学的科研狗帮助自己的朋友捉刀代笔,或者只是日常科研生活的兼职,所以产量不高。随着时间的推移,这个小规模的产业越做越大,可能有了更多的材料人加入,形成了一条生产线。

这里学霸君推测,2020 年后问题论文井喷的的现象也好解释,新冠疫情让不少科研狗「赋闲在家」,不就有空了挣钱了嘛~

无中生有,生造近 1000 个晶体结构

搞科研不容易,一年造出来 200 多篇论文,等于不到两天搞一篇,这点时间,纯打字都不一定来得及。

但是论文工厂就是这么牛!这其中的奥妙大家可能也想到了,那就是无中生有!

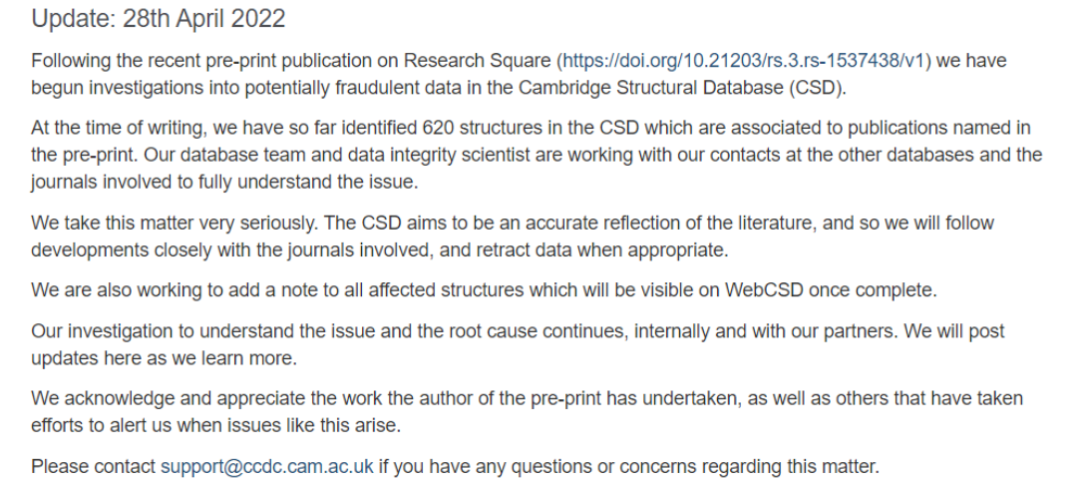

这些论文大都要涉及到生物材料的晶体结构,论文中晶体结构的数据一般会上传到剑桥晶体学数据中心(CCDC, Cambridge Crystallographic Data Centre)的数据库中。

根据 Retraction Watch 的报道,剑桥晶体学数据中心发现近 1000 个晶体数据结构条目与被确定为论文工厂制造的文章相关,说明白点,可能晶体结构不是真的。

图片来源:CCDC

图片来源:CCDC而且,这些文章中有不少晶体结构都是同一个人测定的——数据库中的 118 个结构都归功于Meng Qinghua (Hong Zhou University),还有134个结构归功于Haitao Yuan(Bohai University),实在很难想象,天南海北的医生们,都会找这两位服务。

相比于传统造假的,图片重复,拼接等一眼假,虚构的晶体结构加一堆符合假设的结果,审稿人能靠自己的火眼金睛看出啥呢?

图片来源:撤稿论文

图片来源:撤稿论文更何况,很多时候通过特刊征稿操作一下,自己审自己也是有可能的。

牛头不对马嘴,宫颈癌文章用视力研究大鼠模型

那这些文章是怎么被发现造假的呢?

毕竟是论文工厂批量生产,百密一疏,总会留下一些蛛丝马迹。

前面那篇预印本文章就列举了几个案例,着实让人大跌眼镜。

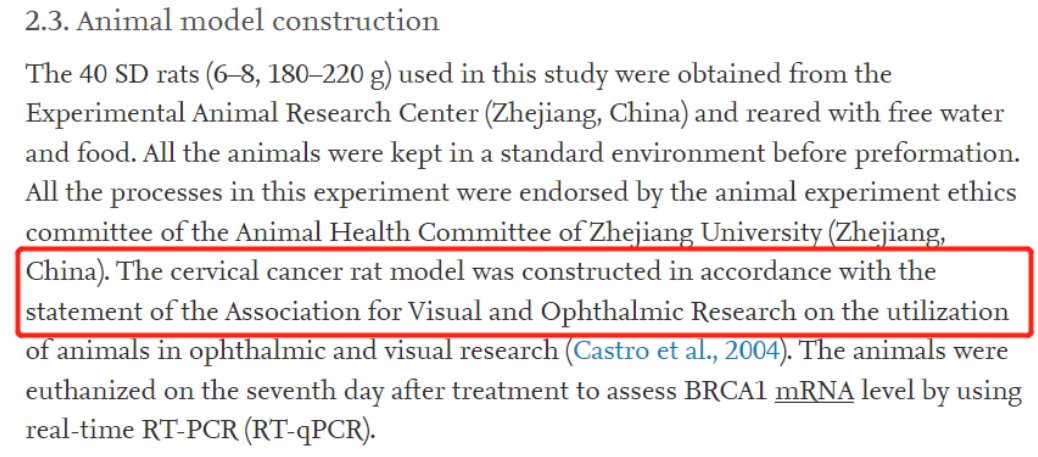

比如下面这篇发表在期刊 Arabian Journal of Chemistry 上的题为《Cervical cancer treatment of Co(II) coordination polymer through miR-9-5p-regulated BRCA1-OCT1-GADD45 pathways》的论文,从标题上看,我们很容易可以知道这是一篇研究配位聚合物对宫颈癌影响的文章。

图片来源:参考文献

图片来源:参考文献但是在材料方法中,大鼠模型又是遵守关于在眼科和视力研究中使用动物的声明进行构建。

这妥妥的牛头不对马嘴啊,或许这文章本来是为眼科医生量身定做的,但是最后兜售给了妇产科的医生,然后又修修改改的过程中,把一些细节遗忘了,最终闹了这些笑话。

图片来源:参考文献

图片来源:参考文献科学论文发表的前提就是数据的真实性,评审专家会质疑文章的逻辑是不是严谨,但不会上来就质疑数据的真实性,这就给了造假者可趁之机。

当公众不再相信学术论文得出的结论,当期刊和审稿人上来就怀疑数据的真实性,当质疑和不信任在学界蔓延开来,谁又能承受谎言带来的反噬呢?

策划:Lnysay题图:Retraction Watch

嗨~ 你可能不知道,我们一直在征稿:

嗨~ 你可能不知道,我们一直在征稿:好文不怕贵,舍得给稿费!

点击图片,可查看详细指南

我们还悄悄上线了「树洞」栏目,困扰,爆料,心事或者有趣的分享欢迎向我们砸来~

后台回复「树洞」,即可开始分享