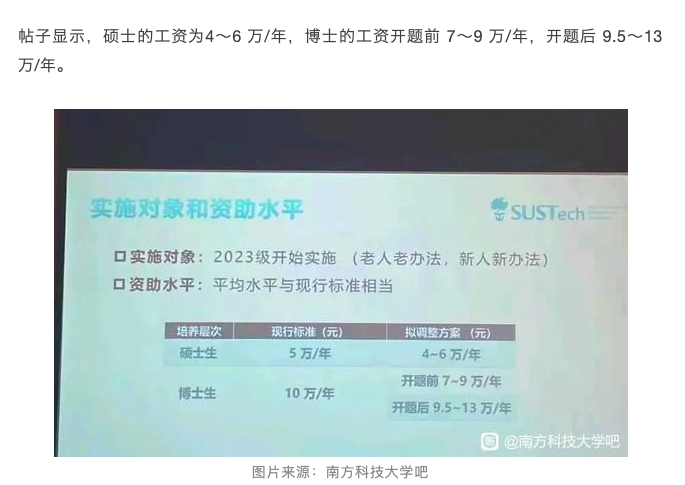

点击🔗查看:热议!南科大最新拟定硕博补贴,博士最高 13 万,吊打全国高校

图片来源:生物学霸

图片来源:生物学霸毕竟同样是科研人,大部分硕博生能够拿到的补贴往往连糊口都不够,再看看人家拿着六位数的收入,真的会化身柠檬精。

但是,并不是所有人都觉得补贴高是件好事。近日,华中科技大学(后简称华科)某教授针对南科大补贴一事,洋洋洒洒撰千字雄文,中心思想就一句:「南科大博士生补贴不应这么高」。

图片来源:科学网(现已删除)

图片来源:科学网(现已删除)这位教授从以下三个方面对南科大高额补贴进行了全方位无死角的批判:

首先便是「修身养性」:

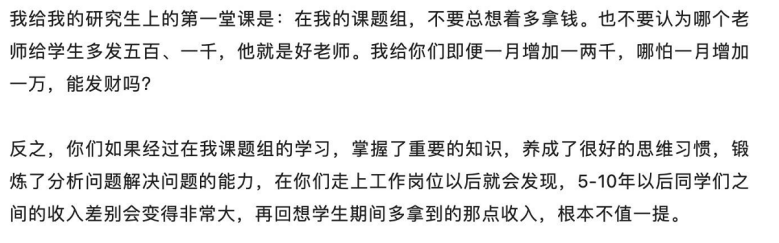

补贴都是身外之物,在我的课题组不要总想着多拿钱。

众所周知,科研人不能被蝇头小利蒙蔽,重要的是学习知识,并表示自己学院的研究生毕业后年薪没有低于 25W的。等以后赚更多的钱,就不会计较补贴这点小钱了。

图片来源:科学网(现已删除)

图片来源:科学网(现已删除)其次便是「心系天下」:

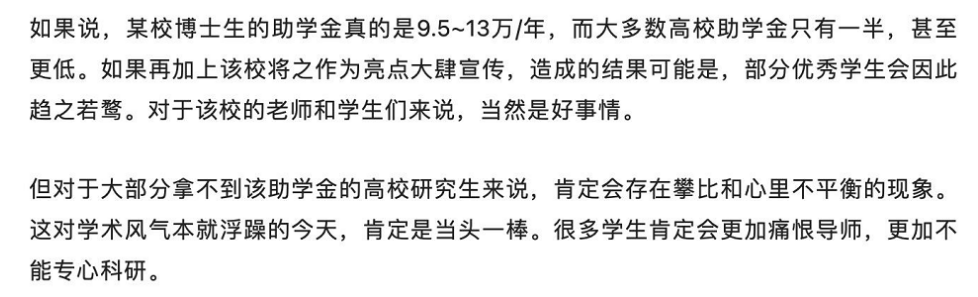

不患寡而患不均,别的学校补贴那么少,就你南科大壕气冲天发这么多,岂不是要让全国学生都因此嫉妒而死?

图片来源:科学网(现已删除)

图片来源:科学网(现已删除)最后便是「同理共情」:

别的高校要是也跟着你南科大发这么高额补贴,那老师们得从科研项目里抠出多少劳务费啊,岂不是逼着整个科研圈越来越卷?反卷斗士,从我做起!

图片来源:科学网(现已删除)

总而言之,这位教授认为南科大给那么多补贴,既不是什么政策问题,也不能算是治学问题,而是一个关乎格局的问题:

「个人认为,吸引学生,更重要的还是科研本身,如果再要算,我觉得情怀都要高于助学金。」

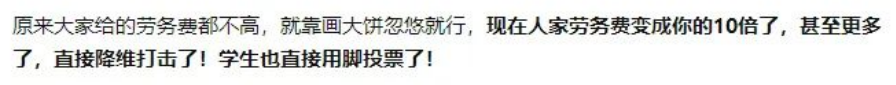

这篇文章一出,自是激起了重重民愤。有人直言,这位教授如此跳脚,无非就是因为自己的廉价待遇骗不来学生了。

图片来源:知乎

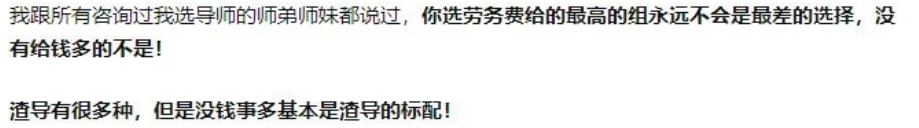

图片来源:知乎更有人直接点出背后的逻辑所在:读博本来就是一种算工龄的工作,那么工资待遇市场化又有何不可呢?如果连一点学生补贴都发不出来,不就变相说明整个课题组运作得很失败吗?

图片来源:知乎

图片来源:知乎目前,这篇文章已被删除,但对这位教授的声讨却仍未结束。

其实不怪科研圈如此愤怒,实在是他的话简直句句踩在广大硕博生的痛点之上:

忍受高压低薪的待遇已经够苦了,你还嫌我们挨打的姿势不够端正?

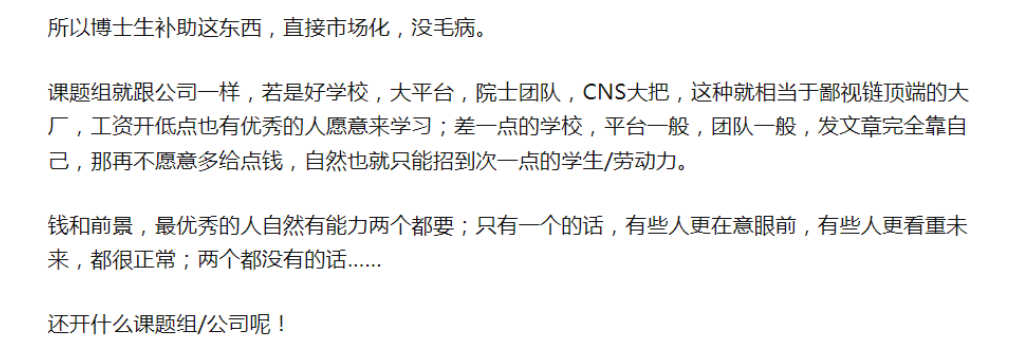

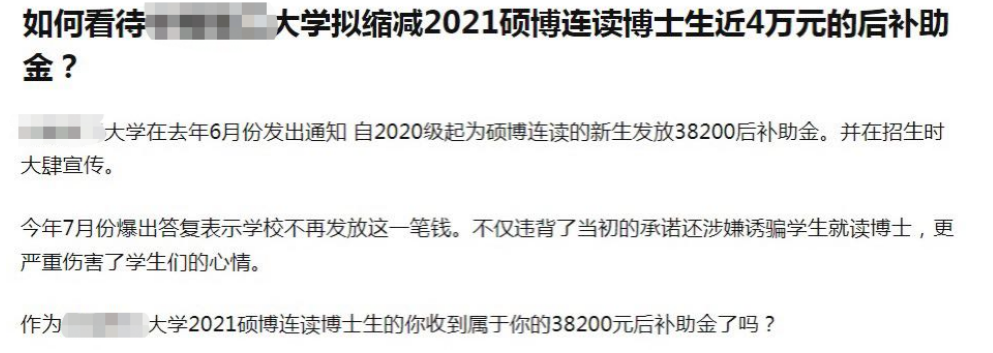

不过这位教授只是在网上发表一下看法,最近却有一所著名 985 高校真的传出补贴缩水的新闻,感受着世界的参差,心中剩下的只有三分无力,两分哀怨,和无尽的叹息。

图片来源:知乎

补贴真的会影响硕博生择校吗?

无论有心还是无意,这位教授论述中的问题已经显而易见了:多发点钱和多学知识并不冲突。

这种思维之所以得以滋生,归根究底还是我国传统师徒制教育思想,与现代公司制学术运作模式两者之间,互相排斥却又互相糅合,最终纠缠成的一种暧昧而病态的状态:

干活的时候就是员工,一谈待遇又成了学生。

退一万步讲,纵使羡慕归羡慕,硕博生们当真会如这位教授所言,把补贴差异作为选择学校的关键因素吗?

在社交平台上随便搜索一下「如何选择读博去向」的话题,能看到的建议中,顺位排行一定是「个人能力」「导师水平」「课题组情况」「平台水准」「延期率」这些硬指标,外加一些「不建议家境困难的朋友孤注一掷去读博」的生活建议。

正如这位教授自己说的,「补贴这点钱根本算不了什么」。

这一点,所有选择在国内深造的人早已认清,并且都已经做好了忍受清贫的准备;他们从一开始就没把那笔微薄的补贴当成什么关键因素。

而这五百一千的补贴差距,也真的不够为硕博们带来什么生活质量上的提升。

据统计,2021 年全国居民人均可支配收入约为 3.51 万元,如此算下来,仍有大部分的硕博在读生领到的补贴是远远不足这一数字的。

一项来自全国各地的 1663 名研究生参与调查的研究生问卷结果显示:

如西北农林科技大学,在读博士每年能拿到 1.5 万奖学金和每月 1600 元左右的助学金,共计 3.42 万元;但这其中很大一部分奖学金是用于「返还学费」,实际到手的部分大打折扣。

图片来源:生物学霸

说到底,哪怕南科大如此「顶格」补贴,也是要低于深圳在岗职工平均工资的。至于到华科教授眼中的「发财」,「骄奢淫逸」,还差着十万八千里。

图片来源:国家统计局

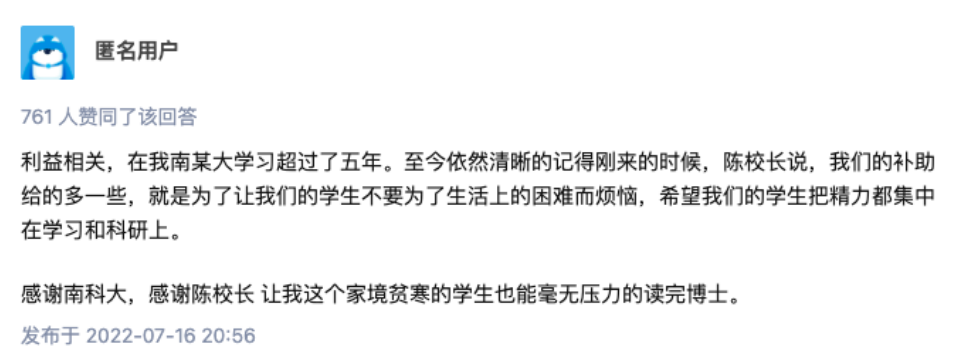

但同样是这笔补贴,有时却能让那些已经默认忍受清贫生活的硕博生们,过上体面一点的生活——即便不算什么真正的「高薪」「高就」,也能让一个家境贫寒的学生不必为生计过多发愁,安心完成学业。

图片来源:知乎

满足学生根本需求,让学生能够不必为生计发愁,安心科研,才是学生补贴真正的初衷和价值所在。

涨补贴,从哪涨?

要让博士生能够安心科研,光强调情怀显然是不行的。

中国人民大学教授刘永谋曾表示,「现在的博士生一般在 25-30 岁之间,不可能光活着就了事。」

涨补贴,一直都在议程之上。

2009年,王小凡、施一公、饶毅等知名科学家四处奔走,致信时任国务院总理温家宝,将博士生的补贴提升到了每月不少于1000元。

2017 年两会前,施一公教授再次提出应该提高研究生补助金,同年两会期间,李克强总理注意到这一问题,提出要提高补助标准,掷地有声地表示:「有钱不给学生,你拿它干什么用?」

时至 2020 年两会,时任南京大学校长的杨震又向大会提交了《建议适当提高硕士研究生国家助学金标准》的建议。

多番建言献策下,博士生补贴是涨了,但不多。2017年。我国博士生补贴平均每人每月补贴再增长约 250 元。

各大高校也开始有所行动:

南开大学表示每年将在国家拨款的基础上,增投自筹经费 1 亿余元,在校顶尖博士生每年可累计获得各类奖助金超过 10 万元;清华大学也表示,要确保博士生每年最低资助标准不低于 5.1 万元。

除此之外,华中科技大学教育科学研究院副教授彭湃曾表示,博士生教育实质上有一定的雇主和雇员的性质在其中,存在一定的利益纠葛,。因此,仍然需要通过制度规定增加导师的份额。

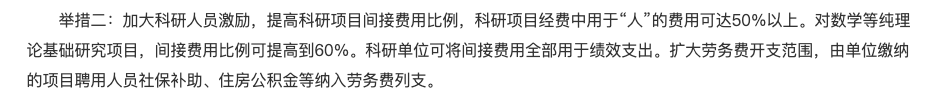

去年 8 月 31 日,科技部官网发布了《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》,《意见》中扩大了项目经费的使用自主权,并就提到,可以通过劳务派遣方式或者签订劳动合同给参与项目研究的研究生、博后等发放劳务费,劳务费开支标准,参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平,劳务费原则上无比例限制。同时加大激励,提高间接费用比例,科研项目中用于「人」的费用可超 50%。

图片来源:第一财经

中南大学生命科学学院副院长陈超教授在接受学霸君采访时曾坦言:在自己的课题组,会尽可能多地给大家生活上的支持。他说自己也是从那个年龄过来,那些有苦难言的窘迫,太懂了,所以尽可能为大家提供力所能及的保障。

图片来源:生物学霸

同是行走在滂沱大雨下,纵使自己不愿为他人撑伞,也起码不要去指责那些愿意撑伞的人。

策划:Lnysay

题图:网络