科研圈里有一句人尽皆知的名言:

「 2000 块招不来一个保洁阿姨,却能让一群任劳任怨的研究生抢破头。」

博士生穷,不是什么新鲜事,甚至是一个世界性话题。

前几天,《Science》官网就在首页大大地放出一张心酸的钱包图,标题也十分直白:

博士生要求在生活成本上升的情况下提高工资

图片来源:Science 官网

在读 PH.D 穷到登上 Science 首页了,有多穷呢?

- 今年 4 月,伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)1500 名研究生助教罢工要求加薪。罢工持续了 6 天,最终在 4 月 25 日午夜之前结束,达成了一项暂定协议——研究生赢得了 16% 的加薪,这将使他们的年度津贴在未来 3 年内至少达到 24000 美元。此前他们的津贴是 20000 美元,折合人名币 13 万元左右。

- 在加利福尼亚州,今年发生了迄今为止最大的抗议活动,加州大学(UC)研究生工会的代表目前正在谈判桌上要求加薪——在加州高昂的生活成本下,超过 90% 的加州大学生员都难以承担房租。

- 加拿大博士生加薪的呼声也在增长。5 月 12 日,数百名研究人员和科学协会致函总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau),要求提供资金,以增加加拿大自然科学和工程研究委员会提供的研究生奖学金金额。「他们已经近 20 年没有加薪了,」多伦多大学生物学教授马克·约翰逊(Marc Johnson)说,「我们最优秀、最聪明的学生们,竟然生活在贫困线以下。」

文章指出,几十年来,博士生始终对过低的工资抱怨连连,而现在随着生活成本的上升,这个问题正变得越来越紧迫。「我们三分之一的学生难以负担房租,15% 的人难以负担日常饮食」北卡罗来纳州立大学的昆虫学硕士生 Jane Petzoldt 说。

一些大学正试图积极应对这种情况。例如,在普林斯顿大学,自然科学和工程学的博士生将在 2022-23 学年开始时看到他们有史以来最大的加薪:8280 美元,使他们的年度津贴总额达到 40000 美元。

把目光转回国内,情况也好不到哪去:

「饿不死,但也不够花」

此前有人向知名学术博主 @PITD 亚洲虐待博士组织 投稿,称自己在医学院读专硕,医院很有钱,但和学生都没什么关系。

图片来源:微博截图 @PITD 亚洲虐待博士组织

图片来源:微博截图 @PITD 亚洲虐待博士组织目前,我国博士生补助主要由四部分构成—— 国家基本补贴,学校、导师补贴,奖学金,以及 SCI 论文或项目补贴。

受学校、地域、专业等影响,我国在校博士生的补贴差异很大。

比如众所周知「财大气粗」的南方科技大学补贴标准为硕士 5w /年,博士10w /年,课题组发的补助与各系论文奖励另计,有的在读博士年薪甚至能达到 25w。

同样是新兴的科技类大学,上海科技大学博一新生到手 7W/年,以后逐年增加。

另外,清华大学、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学等高校的工科博士也有着平均 4000-6000 的每月收入。另外,一些研究所发放的补贴也相对比较可观,如中科院物理所的助学金标准为 5250 元每月,一年到手 6.3 万元。

不过一般来说,每年 5 万元以内的补贴是大多博士生的常态。

如西北农林科技大学,在读博士每年能拿到 1.5 万学业奖学和每月 1600 元左右的助学金,共计 3.42 万元;南京航天航空大学在每个月国家补助 1950 元,外加课题组另行补助折合每月 2000-3000 余元的收入。

还有一些老牌的综合性大学,往往补贴也不太可观,尤其文史类专业就读的博士,他们能够拿到的补贴只有国家规定的最低标准。如,武汉大学,中山大学的文科博士生们每个月只有固定的国家补贴 1835 元。

大部分博士生但在谈起补贴额度时,回答往往都是「饿不死,但也不够花」。

在中国人民大学哲学系教授刘永谋看来,理想的读博状态应该近似于一种工作或「准工作」状态。这意味着要参照科研人员的待遇来执行,同时也意味着博士生应该完成特定的助研、助教工作以及基本科研任务。

刘永谋认为,对于今天的博士生,特别是诸如北京这样大城市的博士生来说,每月补贴 1500~2000 元无疑过低。北京市 2021 年最低工资标准不低于 2320 元,一些文科博士生的补贴仍低于该标准。

「这些钱刚刚够维持基本生存,现在的博士生一般在 25-30 岁之间,不可能光活着就了事。」刘永谋说。

也有其他多位专家认为,在当前的现实条件下,「加薪」是合理的。

「一些博士生期待的四五千元的薪资并不高。」清华大学教育研究院长聘副教授李锋亮说,「硕士生毕业后的月薪较高,要想吸引优秀的博士生源,就要减少这些优秀生源就读博士的机会成本。」

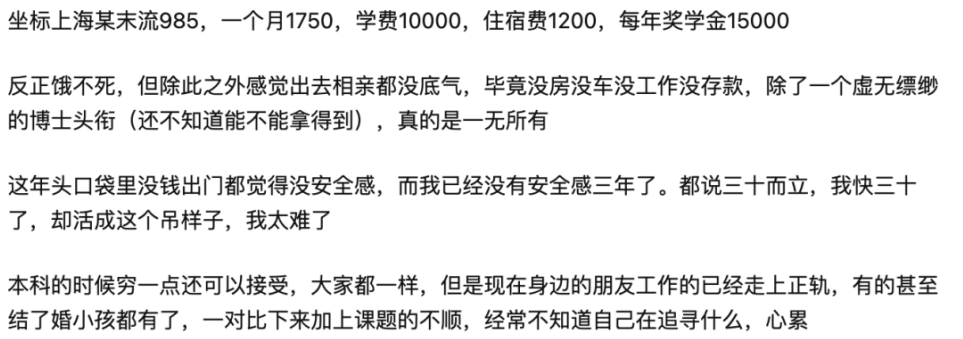

按国内普通学制来算,大部分人的博士生至少要到二十八九岁才能完成学业,这还意味着,当大部分同龄人早已工作多年买车买房,甚至已经开始在同学群里给孩子的班级文艺汇演拉票,博士们可能还在苦哈哈地等着每月那点补贴吃饭。

图片来源:知乎

图片来源:知乎压垮博士生的最后一根稻草不是科研失利,也不是论文卡壳,而是「这个月的补贴还没发」。

图片来源:知乎

图片来源:知乎

上一次涨补贴还是在上一次

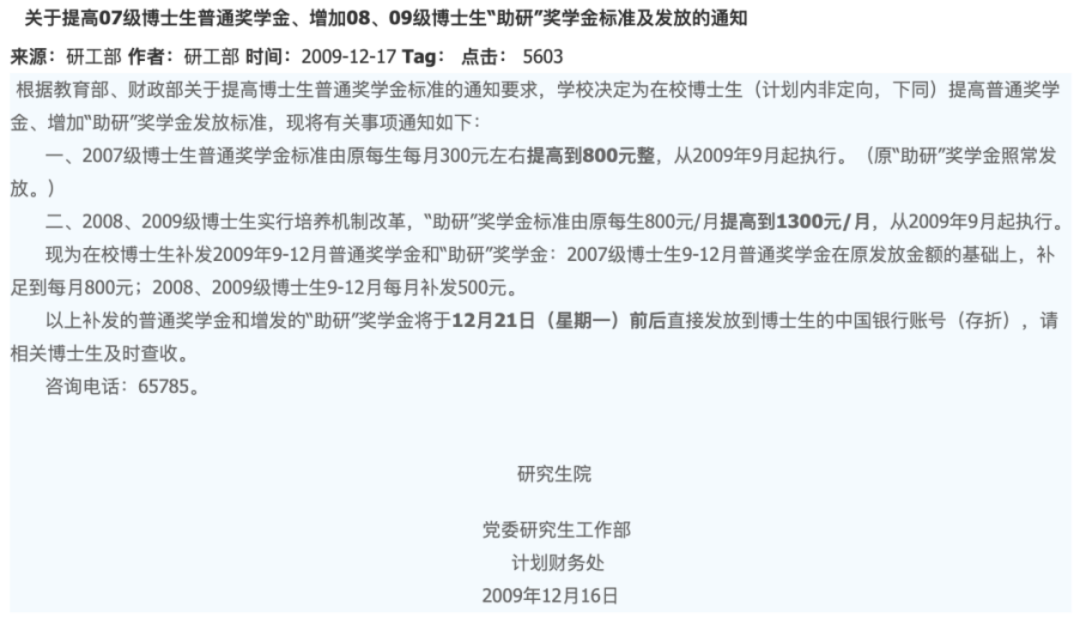

不过这已是几经「改善」后的情况。

根据教育部和财政部相关文件,1985 年,国内博士生每生每月补贴为 76 元(有工作经验加 15 元);1991 年提高到 90 元、100 元、110 元三档;1994 年为 190 元、210、230 元;1996 年为 240、260 和 280 元。

2009 年,在施一公、王小凡、饶毅等科学家的建议下,我国博士生补贴大幅跃升,统一提高到 1000 元。让博士生工资「从贫困走向了温饱」。

图片来源:山东大学研究生院官网

图片来源:山东大学研究生院官网但助学金的涨幅依然赶不上时代的发展速度。

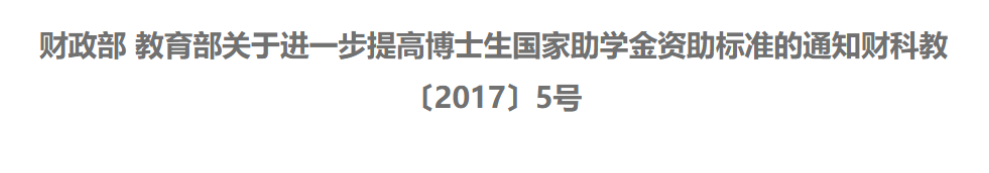

最近一次博士生「涨薪」是在 2017 年。我国中央高校博士生从每生每年 12000 元提高到15000元,地方高校博士生从每生每年不低于 10000 元提高到不低于 13000 元。

平均每人每月补贴增长约 250 元。

图片来源:中华人民共和国教育部全国学生资助管理中心官网

图片来源:中华人民共和国教育部全国学生资助管理中心官网坦白来讲,这每月 250 元的涨幅在物价日益飞涨的今天,无疑是杯水车薪。就如一位网友曾经在 2017 年博士助学金上涨之后所说,

「心酸的不是只涨了 250 ,而是都这把年纪了还要为这区区 250 块如此敏感。」

补贴提额,发到手里才是真

近年来,许多高校为招揽一流博士生来校做科研,都纷纷提出更具吸引力的待遇。

去年中科大数学科学学院挂出从博士阶段开始每人每年保底收入 10万的招生公告;

南开大学表示每年将在国家拨款的基础上,增投自筹经费 1 亿余元,在校顶尖博士生每年可累计获得各类奖助金超过 10 万元;

清华大学也表示,要确保博士生每年最低资助标准不低于 5.1 万元。

此外、哈尔滨工业大学、华南理工大学、广东工业大学等都对博士生奖助学金进行了调整。

与此同时,华中科技大学教育科学研究院副教授彭湃表示,博士生教育实质上有一定的雇主和雇员的性质在其中,存在一定的利益纠葛,在工科等应用型学科中尤其如此。因此,仍然需要通过制度规定增加导师的份额。

21世纪教育研究院院长熊丙奇也表示,尽管当前我国拥有世界第一的博士生规模,但不等于世界第一的质量。「提高博士培养质量,改善博士生求学期间的生活待遇是十分紧迫的任务,应围绕加薪探索博士生培养的新机制,建立更完善的学术管理机制。」熊丙奇说。

总而言之,提升博士生待遇、扩大博士生补贴结构多元性的意义,不只是为了让博士生过上「体面的生活」。

毕竟,如果摆在博士生面前的头等难题不是学术而是生计,那他们又该如何全身心投入科研事业呢,中国科研界又谈何跨上国际舞台呢?

题图:Science

嗨~ 你可能不知道,我们一直在征稿:

好文不怕贵,舍得给稿费!

点击图片,可查看详细指南

我们还悄悄上线了「树洞」栏目,困扰,爆料,心事或者有趣的分享欢迎向我们砸来~

后台回复「树洞」,即可开始分享