图片来源:nature

图片来源:nature这项调查结果中表明,53% 的博士生承认,自己在过去的三年内经常从事 11 种有问题的研究行为之一,而在副教授和正教授中,经常从事有问题研究的人员比例为 49%。

8.3% 的人承认在过去 3 年内犯下了更严重的研究不端行为—— 12个人中就有 1 人承认自己至少一次捏造或篡改研究结果。而生命科学和医学领域,依旧是学术不端行为的重灾区。

当然,这个数据仍可能低于实际情况。英国伦敦经济学院的研究伦理学家Daniele Fanelli认为,荷兰的调查对科研行为的定义并非直接明确,还是给受访者解释空间,「因此可能有些受访者的回答并非那么诚实。」

至于导致这些学术不端行为的原因,这份调查结果给出的答案也毫不让人意外—— 由于论文发表的压力。

科研人和期刊都喜欢「成功」的故事

尽管大家在自己科研生涯中学到的第一件事可能就是要接受失败。阴性结果在科研工作中是最常见的事,现有的科研评价体系似乎并不接受「失败」。

当前对于阳性结果的过度追求,已经扭曲了科学本身尊重客观事实的准绳。

2012 年的一项研究表明,从 1990 年到 2007 年,发表论文中阳性结果的比例增加了 22% 以上,在 2007 年,有超过 85% 的论文声称发现了阳性的结果,但该研究的作者 Daniele Fanelli 认为已发表论文的科学客观性正在下降。

图片来源:论文截图

图片来源:论文截图2020 年,Nature 发表了一篇题为「Fraud, bias, negligence and hype in the lab — a rogues’ gallery」的文章,文中列举了一位知名的营养心理学家 Brian Wansink 的案例。

图片来源:Nature

图片来源:NatureBrian Wansink 曾被视为「世界上最著名的饮食行为专家」,曾被任命美国农业部营养政策和促进中心的执行主任,指导全美膳食指南。

就算你不熟悉他的名字,也一定听过他的诸多理论:「你吃的量取决于你的盘子的大小」,「标有低脂肪的食物会引诱人们消耗更多的卡路里」......

而他研究翻车的始末也十分具有戏剧性,彼时风头正盛的 Wansink 教授在自己的博客中撰文「指导」自己的研究生当结果不理想时,如何操作出新的可用结果:

「既然已经花了大量的时间和金钱进行研究,结果却和最初的预想 A 不符,那我们就要设法看看,能不能从中得到新的结果 B,然后还有 C,D 等等」

随后这次不理想的结果竟然被拆分成 5 篇论文发表在不同的杂志。这些「披萨论文」也被媒体批评为「令人震惊的不专业」。

Wansink 教授显然不认为这是错误的行为,随后他更多论文被曝出曝出存在 Fraud(伪造数据), bias(学术偏见), negligence(无视错误), hype(恶意炒作)等问题。

每当其所进行的项目得到了阴性的结果时,Wansink 就通过一些不正当的解决方案,比如拆分数据来让原本不显著的结果获得了一个理想的 P 值。

Wansink 在两年内,一共被撤稿 18 篇,最高一天被撤稿 6 篇。随后康奈尔大学将其从研究和教学活动中除名。

过度追求阳性结果的恶果已在 Wansink 身上应验。然而在现有评价体系之下,仍然有不少人在铤而走险。

书写一段「失败」的历史也很酷,不是吗?

「科研竞速不相信眼泪」,所以我们更多地关注成功。

这一现象背后的根本原因在于「科学共同体很难调整只接受阳性结果的心态」。

对于大部分人而言,阴性结果令人沮丧,尤其是试图为自己的科研事业铺平道路的年轻科学家。在时间和经费的压力之下,如果前期得到的都是阴性结果,就很难有决心继续进行探索,即便这些阴性结果很有趣。

图片来源:Nature

图片来源:Nature对于期刊也是如此,大多数编辑想要令人兴奋的结果,比如新的机制、意想不到的发现,这些阳性结果将增加引用、社交分享和新闻报道。

————

好在,科学界其实对于阴性结果的看法也在逐步转变,尽管这种转变不是那么的明显,但至少目前已经有一些数据库和同行评审的杂志愿意接收发表阴性结果了。

例如,施普林格·自然旗下的《Journal of Negative Results in BioMedicine》就专门接受阴性结果的投稿。

图片来源:网页截图

图片来源:网页截图遗憾的是,2017 年 9 月 1 日,JNRBM 编辑部宣布停刊,并声明停刊是因为「 JNRBM 已经完成其使命,不再需要用特定期刊来承载这些阴性结果。」

不过仍然有一些期刊也做出了改变,如 MDPI 杂志社旗下的肿瘤学期刊《Cancers》就在作者指南中提到,可以接受阴性结果的文章。

图片来源:MDPI

图片来源:MDPI类似的,不怎么受大家待见的《Scientific Reports》也有关于阴性结果的论文的合集。

图片来源:Scientific Reports

图片来源:Scientific Reports对于科研而言,所谓的「成功」并不是简简单单可以用论文的发表,论文的被引率进行评判。

阴性结果的意义远比我们想象的要大:一方面,阴性结果具有很强的警示作用,可以向同行表明此路不通;另一方面,阴性结果也可能给后人以启发,创造颠覆既有理论的契机…

书写一段「失败」的历史也是一件很酷的事情。

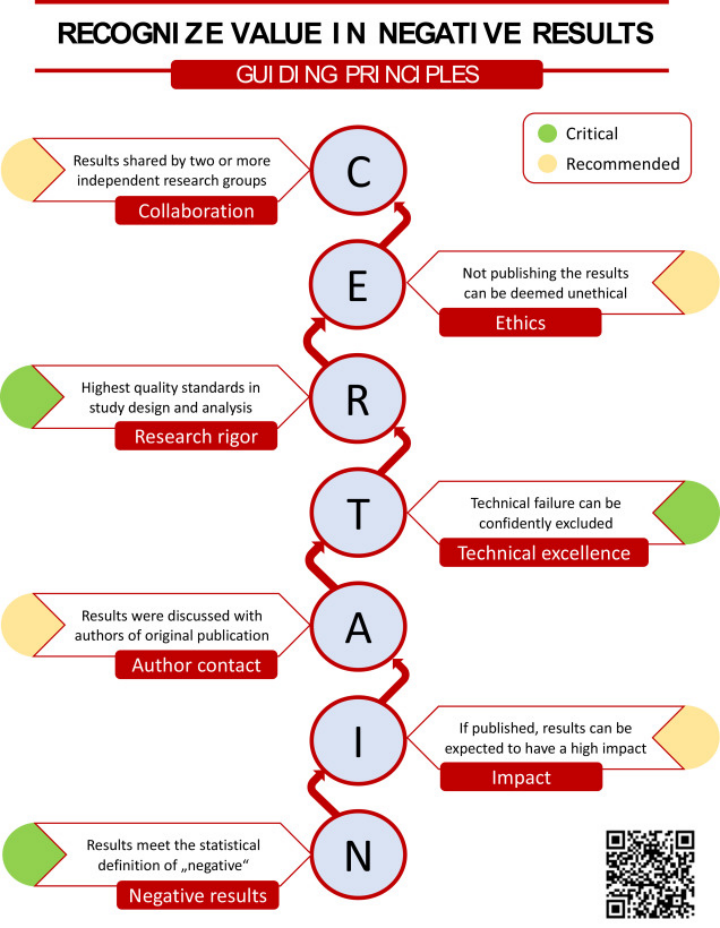

2019 年,期刊《European Neuropsychopharmacology》发表了一篇关于阴性结果的综述,鼓励科研人员发表自己的阴性结果,并给出了判定自己的结果是否值得发表的参考流程。在实验没有得到我们想要的结果时,不要急着否定自己,也不要轻言放弃,换个角度或许就会柳暗花明。

图片来源:论文截图

图片来源:论文截图当确定了自己的阴性结果具有很高的可信度,又具有一定的科学意义,那不妨大胆试一试把它发出来。

正如哥伦比亚大学生物学教授斯图尔特·法尔斯坦在其书《无知:它怎样驱动科学》中写道:

「失败得更好一点,意味着当你知道如何成功时避免成功;意味着超越显而易见的,超越你所知道的,超越你知道如何做的。再尝试一次,但不是为了成功。这才是科学家们应该持有的非同寻常的失败观。」

题图来源:Nature投稿:zhanglanxin@dxy.cn