学霸君说:

4 月 24 日是世界实验动物日,用来纪念每年死于科学研究的亿万只动物。人类的医学史,对于实验动物来说,是一张长长的死亡清单,它们静默地离开,变成论文里一个个无言的数据。

或许平日,我们难以从繁重的科研压力中抽出精力为它们感怀,但在这个特殊的日子里我们推送这篇饱含情绪的文字,为了那些动物们,也为了在动物实验中背负心理压力的我们自己。

以下文章来源于真故研究室|撰文 | 吴荣欣

你听过兔子的尖叫吗?

周颖听过很多次。那种声音发自兔子们裸露的喉管,脆弱、尖细、恐惧,有点像婴儿的叫声。你不能真的当它们在呼救,因为这是一群实验兔,而实验正在进行的关键时刻。周颖是北京大学医学部的学生,现年大四,动物实验几乎贯穿了她的整个学习过程。「我以为我会记住所有小动物,但实在是太多了。」

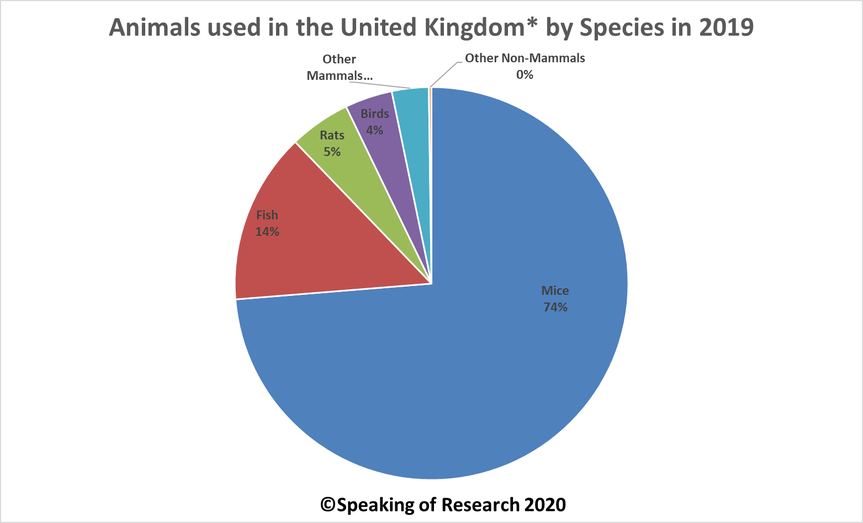

英国内政部公布的数据显示,2019 年有 340 万只脊椎动物用于实验目的,其中 93% 的实验动物是鼠类和鱼类,比 2018 年下降了约 3%。它们被用于近百万次的实验中,主要是免疫系统、神经系统以及癌症的研究。(我国目前没有相关的数据。)

这跟以亿为单位计算的食用动物相比当然只是九牛一毛,在以「命」换「命」这件事上,一只鸡的营养价值与一只小鼠的研究价值看似相差无几。

所以有人说,你为实验动物说话,跟为菜市场里的鸡鸭鹅说话没什么区别。

但是同样被完全工具化,实验动物和食用动物最本质的区别在于,前者的「牺牲」不止换来一个人的健康,而且是全人类的存续。大量动物实验的争议性在于其残忍,当一个人决定要成为医生,科研工作者,就得面临着杀死几十、上百只小动物。

周颖最后一次实验在去年的秋天,给兔子做阑尾炎手术,是疫情原因落下的实验课补课。当时老师们的要求很高,严格消毒,全程无菌,下刀精准,缝合仔细。周颖剖开的是一只阑尾健康的兔子,头一次发现自己竟然不再为兔子的死亡感到罪恶。

这是不是一件好事,她犹疑了。

活体实验

兔子们挤在一个金属笼子里被提进实验室,它们必须是健康的,但又不能太活泼。周颖的小组分到一只还算听话的兔子,称重的时候不会乱动。这是学医的第一次实验,组里不太愿意动刀的同学负责把兔子摁在小小的手术台上,束好它的手脚,揪掉兔耳的绒毛。透明的耳朵上显出细长弯曲的耳缘静脉,这是兔子身上最方便打针的地方。一只耳朵打麻药,另一只打空气针。

实验兔

打麻药是一个难点。针筒里装着配好的戊巴比妥,针管要斜 45 度刺入,不能太歪,也不能太用力,否则就会穿透血管,打到皮下组织去了。有时周颖会看到其他组的兔耳被戳烂了也没有打进麻药,老师不得不去帮忙。两三分钟之后,麻药就会让毛茸茸的兔子变得软绵绵。接着是要给手术部位剪毛,然后才轮到周颖来主刀。

这是周颖第一次执手术刀,她模仿着前一天晚上看过的手术视频,大拇指和中指捏住刀柄。柳叶刀冰凉凉的,很锋利。她俯身一层层剖开兔子的颈部,每打开一层膜,旁边的同学就会用齿镊帮忙扒住。「这个循序渐进的过程有一种说不出来的美感。」周颖说。

大概十多分钟后,手术刀才终于抵达「终点」气管软骨。周颖瞥了一眼侧边搏动的动脉,小心翼翼地在血肉里翻找一团乳白色的组织,即迷走神经。

真正的实验过程就是刺激这一团迷走神经来观察兔子的呼吸变化,兔子的喉咙里会插入一根连接着呼吸机的玻璃管,实验数据由另一个同学来记录。关键是要全程保证兔子活着,不小心切到动脉而四处溅血的情况也是有的,那样实验就作废了。

而如果麻药没有到位,兔子就会中途醒过来,然后尖叫。

「它觉得痛。」

这种惨状的视觉冲击实在太大了,明明是要救死扶伤的医生,却亲手将一个生命折磨到死去。周颖和她的同学们经常用近乎逼问的语气质疑自己拿刀的双手:「做这种实验到底有什么意义?」有的同学一开始很通达——「为了医学!」但是做完一个学期之后又想不明白了。

早期的兔子实验

周颖当然是知道学医会做动物实验,原来以为这是要成为一名医生而不得不忍受的精神折磨。但她仍然感到困惑,甚至怀疑起这样近乎草率残忍地处置小动物跟大一入学时庄严宣誓的守则是否相背离了。然而仔细回想一下,那简洁有力的誓词字字与人命相关,并没有提到动物。

而老师也只会例行公事一般在课前讲讲「3R」原则「Replacement/代替、Reduce/减少、Refinement/优化」如何消化实验之后的精神压力似乎是一个可以自主习得的过程。

「你要学会稳住自己的情绪,」周颖说,「像一个成熟的医生那样。」

「那次兔子的实验有让你学到什么东西吗?」

「有,也没有。这个实验的所有过程和结论在书上都学过了,那天晚上我的室友说,我们好像做了一个没有意义的实验。「周颖顿了一下,补充说:「但这些实验会锻炼到我们的胆量和反应。慢慢变得足够镇定,以后才能上真正的手术台。」

脱颈椎法

在小动物的实验室里,表达善意的唯一方式是让它们痛快地死去。

实验课老师播放的教学视频里,有一个讲的是医学生在做完实验之后将小白鼠遗忘在实验室,隔天才想起来去处死这只饿了一晚上的小白鼠。老师说,将实验鼠置于被忽视和挨饿的处境里,没有及时处死它,会被视为一种虐待。

每种动物都有标准化的处死方法。实验鼠是脱颈椎法,实验兔是空气针,实验犬或其他大型动物普遍是安乐死。

所谓脱颈椎法,就是一手的拇指摁住小鼠的后颈,一手拉着尾巴,用力一抻,小鼠的颈椎就会咔地一声断掉。如果用力不当扯断了小鼠的尾巴,那就要用到其他的处死方法,比如摘眼球放血,或者用榔头敲脑袋。不考虑是否太暴力,只看是否迅速致死。

空气针会引起兔子的急性呼吸衰竭,换句话说会让它们憋死。给兔子打空气针是实验的一部分,空气栓塞在兔子的血管里游走而引发的一系列体征需要详细记录在实验报告上。

他们管实验的手术台叫「兔台」,这是专门设计给兔子的解剖器材。不锈钢板的四角可以捆住兔子的四肢以便敞开胸腹,一端吊着用来扣住兔头的铁环,另一端有个斜坡,斜坡通向一个洞,用来收集兔子的排泄物。它们常常害怕到失禁。

北大医学部用的兔台是天蓝色的

「不能心软,多余的仁慈只会延长动物们不必要的痛楚。」

陈文俊第一次执行处死的时候其实非常不忍心,所以犹豫,还被兔子抓伤了。有的同学一边抹眼泪一边打,打了三四管才致死。陈文俊没有哭,他咬着牙,手抖得厉害。麻药完全过了,血肉模糊的兔子抽搐着、挣扎着,看起来很恐怖。

作为实验对象的动物们,要么被开肠破肚,要么被注入药物。要将那么多的实验动物还原到本来的健康状况非常不现实。所以出于综合成本的考虑,像鼠、兔、蟾蜍这样的小型动物只能是「一次性」的。

非人灵长类动物对实验者资质的要求更高,2008年欧盟试图禁止非人灵长类动物实验,但遭遇强烈反对

周颖粗略算了一下,兔子的实验大概有七八次,每次只做一只。至于实验鼠就多到数不清,而且经常一次做多只。在一次药物实验课上,老师提着一个牛皮纸袋进来,里头装着刚出生的小鼠,大概五六十只,只有半截大拇指的大小。实验做完之后,老师让他们把注射了肌松药的小鼠统一放进一个透明的玻璃箱里。这是小型实验动物麻醉安息箱,有点像早产儿的保温箱,肉粉色的小鼠横七竖八地堆在一起。放好之后,老师说他接下来会往里头充二氧化碳来处死它们,周颖才意识到这其实是一个小小的毒气室。

那次之后放假回家,周颖看到家里养了一年的小仓鼠,心里涌起一股难言的愧疚感。有时她和陈文俊会交换处死实验对象,试图减轻「新手期」的负罪感。但是即使交换过了,她还是会常常回想起它们临死前的无助。

有段时间她似乎是患上了洗手强迫症,做完实验一直洗手,感觉总也洗不干净。

暂时幸存

在「比格犬受害者联盟」的一条关于实验动物的微博下,有人留言说,有一次实验课上的兔子反抗激烈,同学们摁不住,老师就过来耐心地安抚兔子,手掌的温度能让兔子安静下来。他对兔子说:「你是要上天堂的,我们才会下地狱。」

绝大部分实验动物的一生仅仅是培育室和实验室两点一线,偶尔会有一些幸存者能稍微享受一下人间的生活。

有一次,周颖的小组分到的兔子瘫在台上,一副肌无力的样子。这是一个肌肉张力实验,要剖开兔子的大腿,用电刺激。老师让他们换一只,结果这只兔子一回到笼子里就活蹦乱跳的。因为「装死」,它没有变成医疗垃圾而被装进黑色塑料袋里,不过也就多活了一天而已。

有时读研的学姐会喊上周颖一起去学校的动物房去给她的比格犬喂饭,但周颖都会拒绝,尽量避免跟小动物们有实验室以外的接触。

1975年,在做香烟实验的比格犬

1975年,在做香烟实验的比格犬

98% 的实验犬都是比格犬。作为实验对象,它们有太多让研究者啧啧称赞的优点,比如一岁即可成熟发情、遗传稳定、血液循环发达、抗病力强等等。最重要的是它们性情温顺,不记仇,夹着尾巴害怕得紧也不会反抗。抽血多做两次,它就会主动递爪让你扎针,就像是把受折磨当作训练一样。

给比格犬做的实验要复杂得多,比如插胃管、剖腹(活体取样一小段小肠)、腰穿麻醉、绝育实验。有时会持续很多天,有时今天刚缝合,第二天就要再剖开。

它们是生物公司为了实验而培育出来的,大多数还没来得及安乐死,就在实验室里结束了伏在刀锋和针尖下的一生。只有足够命硬,才能熬到退役;还要足够幸运,才会有人把它们领养回家。

实验比格犬跟普通的宠物犬相比需要更多的耐心,领养它们回家的第一个问题是经常在室内便便。因为它们从没有到过室外,没见过花草树木,也从没有散过步。它们不挑食,什么都吃,因为之前的任何一顿饭都可能是最后的晚餐。出了笼子往往会感到异常紧张,情绪低落是常态。你可能要付出十倍、百倍的照料才能让它像一只健康的狗狗那样在草坪上奔跑。

一只被领养了的实验比格犬,叫甜多多

在以前,学校的实验动物管理没那么严格,有的同学会把动物偷偷带回寝室养着。周颖的学姐试过把一次药物实验课上多出来的一只豚鼠带回寝室。那是一只清洁级白化豚鼠,皮毛雪白,双眼血红色。也许是看到太多同伴被人带走之后就消失,所以畏畏缩缩的,很怕人,两只小爪总是在发抖。

动物实验有两个大忌,一是拍照,二是给动物起名。不允许拍照是因为一旦流到网上会惹麻烦,不要起名是因为这会建立起感情。学姐偏偏给豚鼠起了个名字叫「啾啾」,把它养在一个快递纸箱里,每天喂食新鲜的生菜。啾啾吃得很少,大概只活了一周。

后来学姐把啾啾埋在寝室楼下的花圃里。她谈不上爱啾啾,只是想尽可能地对它好一些。实验室里惨烈的事情太多了,几乎每个医学生都会有赎罪的冲动。这些溢出实验台的同情,你可以说很幼稚,毕竟他们还没有老练到置一切生死于度外。

至少不要忘记

动物实验是必要的吗?

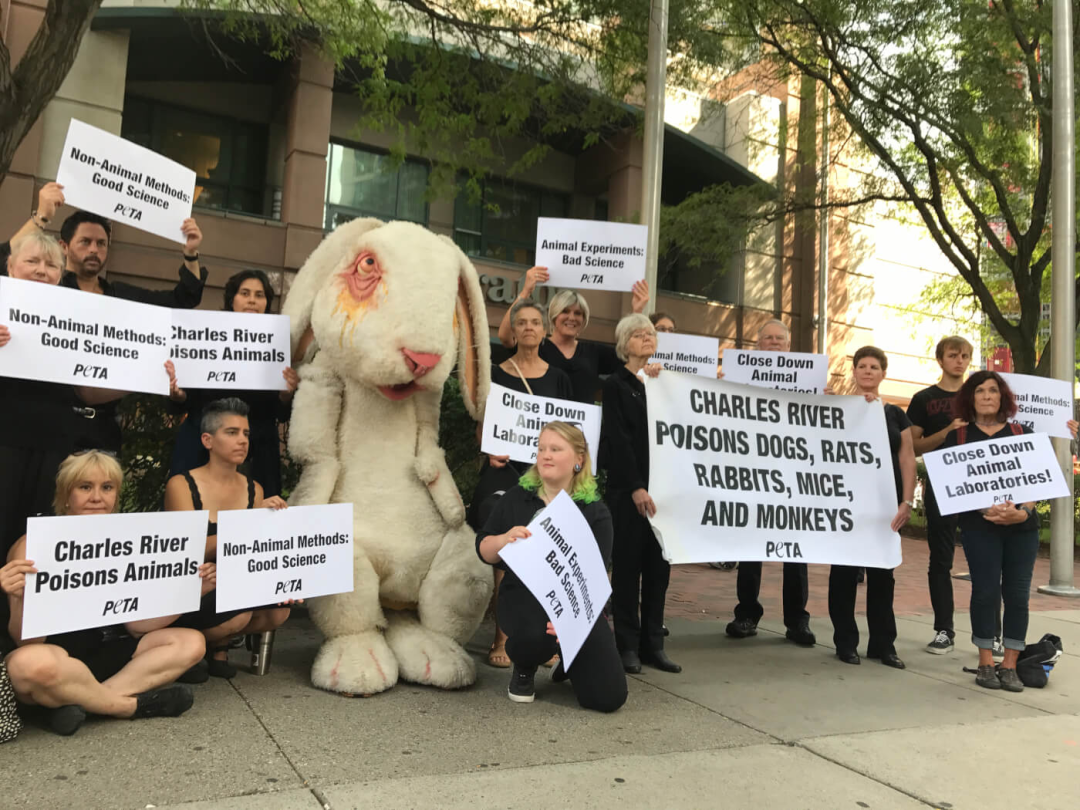

从 1910 年伦敦的「棕色猎犬暴动」事件开始,社会上对动物实验的抗议声一直没有休止。这些抗议者认为动物实验实在太残忍,他们会去领养幸存的实验动物,并将此视为一种「解救」行动,同时也抵制有动物实验过程的产品。越来越多国家研究动物实验的替代性方案,逐渐减少动物实验。荷兰甚至宣布要在 2025 年完全废止动物实验。

有学者曾指出:「对人类有益并不能说明对动物的伤害是正当的行为。」

2017年,动保组织PETA在波士顿街头的抗议

可是动物实验根本没有完美的替代方式。计算机模拟、3D细胞培养模型、动物源性抗体替代品等等都能够减少一部分动物实验,然而要喊出完全替代这样的话不免把科学实验想得太简单了。而且不只是人,动物也受惠于动物实验,比如狂犬病疫苗。

小到一瓶洗发水新品,大到一种癌症的针对性药物,其研发过程都需要无数活生生的实验小动物。拿我国获准上市的新冠灭活疫苗来说,其中一家疫苗研发公司,北京生物制品研究所在 2021 年 3 月的招标公告显示,他们需要一次性采购 50500 只主要用于疫苗研发的 NIH 小鼠。没有人特地去统计平均一支疫苗要消耗多少只小白鼠,但从这个数字来看,用「一将功成万骨枯」来形容一支疫苗的诞生毫不夸张。

现实如此,动物实验只能是必要的。

但动物实验和人道主义并不矛盾。

2004 年,世界卫生组织(WHO)巴黎会议提出了针对实验动物福利的「五项自由」:

免于饥渴的自由;

免于不适的自由;

免于痛苦、伤害和不适的自由;

表达主要天性的自由;

以及免于恐惧和焦虑的自由。

可惜在我国,就连处治动物虐待都无法可依,《动物福利法》迟迟不见踪影,更谈不上给实验动物谋求人道主义的实验环境。另一方面,我国的实验动物产业是一块巨大的蛋糕,提高动物福利就意味着提高成本,缩小蛋糕,要跟商人们谈这些,根本油盐不进。

因此,善待实验动物基本取决于人们本身的道德觉悟。

北大医学部解剖楼

周颖说他们课下对动物实验几乎闭口不提,好像是某种禁忌,「让它们留在实验室里。」

陈文俊记得有一次把白化的小鼠放进密封玻璃罐里,不是处死,而是做窒息死实验。没过几分钟,小鼠就在狭窄的玻璃罐里惊恐地乱窜。他和同学低着头,面无表情地盯着这只濒死的动物,忙着在实验报告上做记录。突然间它不知道怎么学来的动作,两只小爪合十对他们拜起来了。陈文俊把这个动作写到了报告里,「(它)就那样一直拜,一直拜,好像要我去救它。」

实验还要继续,他不能把小鼠救出来,也不能加速处死它。什么都做不了吗?

也不是的,至少不要忘记。

投稿:zhanglanxin@dxy.cn