学霸菌说:

学霸菌说:

3 月 27 日,华中科技大学同济医学院附属同济医院血液科主任周剑锋教授因突发冠状动脉夹层破裂,抢救无效,永远地离开了我们。

生前周教授在血液肿瘤界做出了杰出贡献,他带领团队在 EB 病毒相关淋巴瘤,CAR-T 细胞治疗方面取得重大突破。开出首张 CAR-T 处方,造福患者。他的离开是我国血液学界的重大损失!

就在 26 日当天,周教授也参加了好几场学术会议,奉献了多场精彩的讲座,完成多位患者的诊疗,在身体不堪重负的情况下依然奋战到生命最后一刻!

而就在周教授去世前一周,3 月 20 日,山东第一医科大学附属省立医院检验科副主任,80 后博导白晓卉突发心源性猝死,享年 42 岁。

白晓卉从医 10 余年,发表 SCI 论文 50 余篇。疫情肆虐以来,白晓卉带领的新冠病毒核酸检测实验室的检验医师们,一直奋战在一线。3 月 19 日凌晨 3时,结束了夜班的白晓卉回到宾馆,永远地倒下了。

在短短的一周内还有另外两位年轻的科学家也永远地离开了我们:

3 月 17 日,中科院大连物理研究所韩克利研究员不幸因病逝世,享年 59 岁;

3 月 17 日,清华大学自动系原党委副书记程朋副教授不幸因病逝世,享年48 岁;

......

数位中青年科研工作者在事业鼎盛时期相继离世,实在令人痛惜。上海交通大学科学史与科学哲学系的李侠教授曾对此情况发表看法。今天,我们重读这篇文章,悼念这些优秀灵魂的同时,也希望能够为改善科研人的工作条件,发出微小但坚定的声音。

本文首发于《民主与科学》2021(4),原标题为:为什么科学家早夭现象值得我们关注?|转载已获作者授权

作者信息:李侠,上海交通大学教授,科学史与科学哲学系。中国自然辩证法研究会会员、中国发展战略学研究会创新战略专业委员会会员、《科学技术与辩证法》杂志编委

近年来,一些正处于事业鼎盛期的青年科学家由于过劳早早地离开人世,造成无可挽回的损失,这被称之为科学家的「早夭现象」。客观地说,「早夭现象」是一种典型的资源不合理利用而导致的整个社会和个人的损失。

在学术圈有句话,说科研人员40岁有一「劫」,没有身体的健康,一切都没了。

最年轻者仅31岁

根据媒体公布的消息,我们搜集了自 2019 年以来早逝的科学家名单并对他们生前的群体特征与科研贡献做了整理和分析。

这不仅是对逝者的一种悼念,也是希望从早夭现象出发,对当下的科研文化进行反思,希望能在更深层次上揭示背后的因果关系,以便为未来的科技政策制定和改革提供一些理论依据。

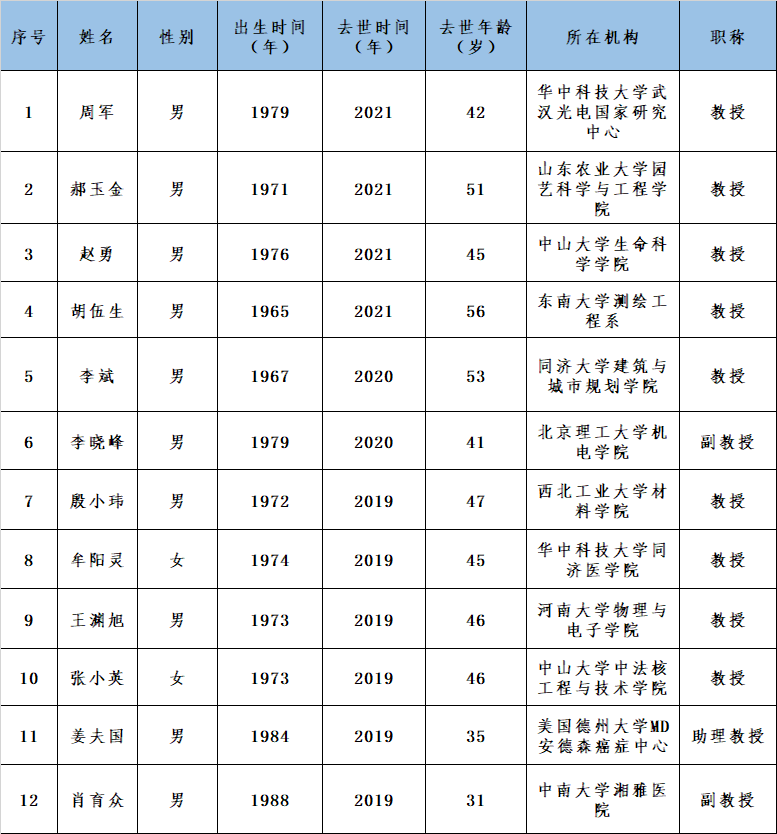

图为 2019 年以来早夭科学家名录(表1)

图为 2019 年以来早夭科学家名录(表1)如表 1 所示,自 2019 年以来我们搜集到 12 位早夭的科学家(也许还有很多没有被媒体关注到),这 12 人中,有 9 位教授,2 位副教授,1位助理教授。10 名男性科学家,2 名女性科学家。

他们去世时年龄最小的仅 31 岁,年纪最长的也才 56 岁,平均年龄为 44.8岁,大多是 70、80 后。

根据联合国世卫组织对年龄的划分标准,青年人为18岁至65岁,这些去世的科学家都是青年科学家,是最具活力的群体。他们正值科学研究活力最旺盛的年龄区间,正处于创造力和产出的峰值年龄段。

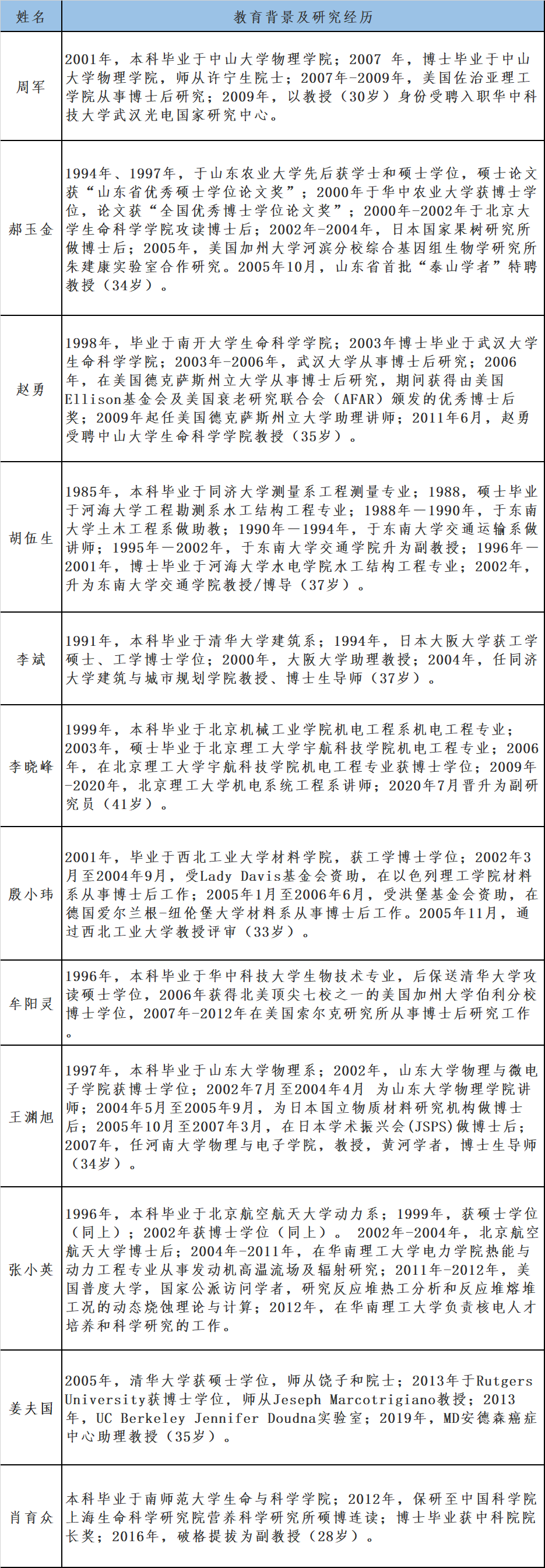

他们的学术背景如下表所示:

图为早夭科学家的教育背景(表2)

图为早夭科学家的教育背景(表2)这些早夭科学家在科研成就上,也是同龄人群体中的佼佼者,他们积攒的学术资本见下表所示。

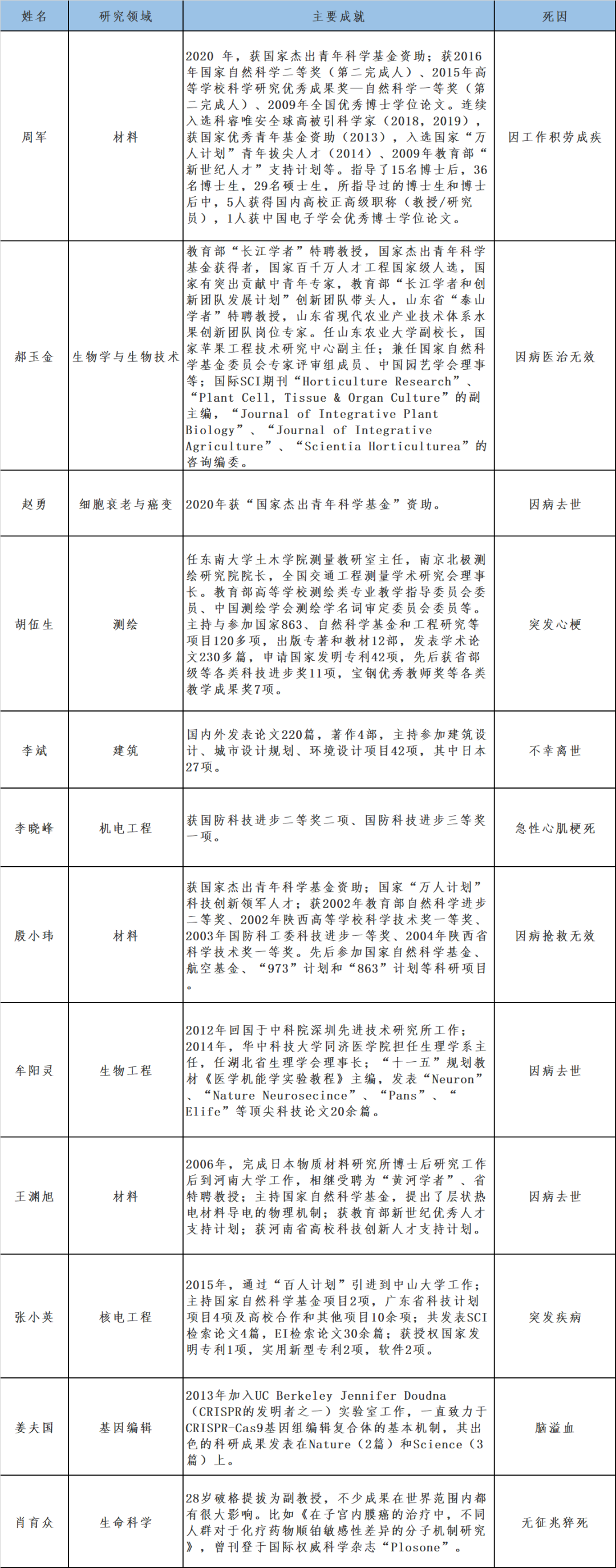

图为早夭科学家积攒的学术资本(表3)

图为早夭科学家积攒的学术资本(表3)这些青年科学家,除了前期必经的教育经历外,他们年纪轻轻就已被评为教授或副教授,如周军,他在 30 岁时就已经评为教授,这在科学领域是不多见的。

这些足以证明他们在同龄科学家群体中是杰出的,除了天赋之外,也能约略体味到其背后付出的超常勤奋与努力。

相对而言,科学界是整个社会系统中最公平的领域。在科技界的奖励系统中,他们的学术成就都得到了科技界的承认,如周军、赵勇、殷小玮、郝玉金都曾获得过「国家杰出青年科学基金」,其中,周军、郝玉金还获得了「***」的称号等,这些高级人才称号在科技界很难获得。

由此可看出,他们都已经成为本领域的著名专家,对社会而言,他们如果不早夭,会贡献出更多的知识产品;对个人而言,他们的早逝对于他们家庭也是巨大的打击。

然而,回看他们的死因,对外公布的结果不是因病去世、突发疾病就是猝死,并非意外死亡。

众所周知,在僵化的科研评价体制下,最大限度挤占生理时间就成为增加时间投入的唯一渠道,毕竟科研产出与时间投入高度正相关,而长时间高强度的工作会使交感神经长期处于高度兴奋状态,从而导致血管收缩、血压升高,给心脏带来极大的负荷,此种情形下极易导致猝死。

在知识快速更迭、产出高度不确定的科技领域,科研本身的难度、评价体系、生活的琐碎,多重压力聚焦于个体身上,又缺少相应的纾解出口,这些因素的叠加无异于拿生命在做研究。

2019年,日本国立癌症研究中心、大阪大学等研究团队指出,与一天工作时间7小时到9小时的标准组相比,一天连续工作11个小时以上的人群急性心肌梗死的发病率提高了63%。[1]

2021年5月17日,世卫组织联合国际劳工组织发布报告指出,2016年,全球死于缺血性心脏病和中风的人数达74.5万,比2000年增加了29%。同时,全球约有4.88亿人处于长时间加班状态,其中亚洲和非洲是超时工作的重灾区。

今天科学家的工作时间比过去大大增加了。除了扮演传统的学术角色外,他们还被额外分配了行政管理以及其它社会性工作,这些通常都需要占用大量的时间。

再加上科技体制内越发精细的绩效考核,使得整个科技共同体变成一个巨大的竞争场域,没有人可以躲得过去,除非你放弃。

我们曾多次撰文指出:对于一个大的科技共同体,应该适当降低外部的激励机制,因为群体规模足够大的时候,系统自身就会在内部形成很强烈的竞争,此时如果再辅以强大的外部激励,这个系统就会变得非常不友好。

越是简单的结论,也是越发难以处理的,因为整个环境已经退化成一种原始体力角斗场,没有人是幸免者,只是早晚而已。

频繁的超时工作是必须的吗?

据中国科协 2016 年发布的调查显示,科技工作者的平均工作时长为 8.6 小时,最长工作时间每天 16 小时,博士学历的科技工作者每日平均工作时间最长,为 9.29 小时。

2018 年中国科协发布了《第四次全国科技工作者状况调查报告》,报告显示,科技工作者总体平均每周工作 49.7 小时,比 2013 年的 48.8 小时有所增加,超时工作情况有所加剧。[2]

Nature 杂志曾对来自 93 个国家、地区的 7600 多名博士后的调查发现,对于许多博士后来说,获取工作和生活的平衡是一个遥不可及的梦想。

几乎所有(97%)受访者都要在周末和节假日加班,长时间的工作、压力和不确定性对精神健康产生了严重影响,接近一半(49%)的受访者因为与工作相关的抑郁和焦虑想要寻求帮助。[3]

通过以上分析,可以看出,目前科学界超时工作已成为一种普遍存在的现象,而且越是好的研究机构,科学家所投入的科研时间会更多。那么,超时的工作是否会带来科学收益的最大化呢?

李强、赵延东等的研究表明,科研时间与论文产出之间存在倒 U 型联系,过多增加科研时间投入只会导致普通论文数量的增长,会减少优秀论文的产出。[4]

从长远来看,超时工作不仅无法获得长期收益,甚至会挫伤整体的积极性以及良好发展的可持续性。

基于上述研究分析,可以得出一个结论:高昂的超时工作根本没有必要,它之所以在全世界迅速蔓延并成为一种症候,除了研究越来越复杂所造成的耗时上升之外,还有一种政策短视造成的群体盲从效应所带来的结果,因此,减少盲从至少可以让我们更自由一些。

反思与建议

屡屡出现的科学家早夭现象并非偶然,它警示我们:

首先,通过无限增加时间来提高科研产出显然是一种原始的得不偿失做法,在时间的边际效益递减的情况下,侵占生理时间除了会影响科研人员的身心健康外,收益并不划算。

其次,减少源于体制内的频度过高、强度过大的外来干扰,弱化激励机制为科技人员营造一个友好的科研文化环境,为学术自由和创造力的释放留出空间。

最后,为那些超时工作已经陷入精神压力困境中的科研人员提供必要的心理援助以及健康指导。

——END——

作者后记:这篇小文章写于2021年5月份,现发表在《民主与科学》2021(4),与尚老师合作愉快!关于科技共同体成员的素描:成功的(获奖的少数)、失败的(从某种意义上说,死亡可以算作是最大的不幸与失败,没有责备的意思),还有那些大量平凡的(平凡着、窘迫活着的),都是我们关注的对象,在这个存在状态三部曲中最后一部分是我们持续关注的焦点:关注那些活着的、平凡着的、努力着的人们。是为记!

参考文献:[1] 国立癌症研究中心.劳动时间与急性心肌梗塞、中风发病风险的关联[EB/OL].(2019-03-15)[2] 操秀英.中国科协发布《第四次全国科技工作者状况调查报告》——科研人员过得好不好数据来说话[N].《科技日报》,2018-10-26(4).[3] Nature.Postdocs under pressure: “Can I even do this any more?" [EB/OL].(2020-11-23)[2021-06-03].https://www.nature.com/articles/d41586-020-03235-y.[4] 李强,赵延东,何光喜.对科研人员的时间投入与论文产出的实证分析[J].科学学研究,2014,32(07):1044-1051.

题图来源:站酷海洛

投稿:zhanglanxin@dxy.cn