一百多年后,当我们在谈论作出的重要贡献和取得的巨大成就的女科学家时,那些关注她们成果之外的声音,依旧十分刺耳。尽管她们在自己的学科领域内已经取得如此骄人的成绩,但似乎仍然有人首先关注的是她们的「生育价值」。

图片来源:生物学霸

图片来源:生物学霸而事实上,女科学家们的成就被看见这一件事已经困难重重。

是什么把「女科学家」从「科学家」中分离出来?

2016 年,中国青年报刊登了一篇文章,问《女科学家去哪了?》。

那一年,浙江大学生命科学研究院教授王立铭发起了一次国内学术机构性别问题调查。在他收到的 1600 份有效问卷中,67% 的受访者表示,女性教授「较少」或「极少」。统计到的超过 1000 名教授中,女性只占两成。

同年,颜宁教授去参加瑞典结构生物学年会。她说,印象深刻的一点是报告人中女性众多。而她在国内参与组织的几次国际会议里,想要实现「女性报告者不少于 20%」这一国际惯例都是相当困难的。

「在实验室的表现中,女生从不落下风。」一向不喜欢被冠以「女科学家」称号的颜宁说,「我慢慢意识到许多女孩子、特别是我自己的学生,并不是没有实力,只是因为社会家庭的共识,因为在某一阶段或主动或被动地必须做选择题,而脱离了她们本来挺有天赋的科研世界,我真的挺痛心。」

更多不会骗人的数据也正在证实这一现状。

当前硕士以上学历,女性的比例已经占到了一半以上。

但再往上走,女性的力量愈发薄弱。中国科学院院士、中国工程院院士中女性占比分别为 6% 和 5.3%。随着专业技术职务的提高,女性占比逐级减少。

图片来源:教育部网站 2005-2019 年教育统计数据

图片来源:教育部网站 2005-2019 年教育统计数据而这也当然是全世界学术圈的问题。

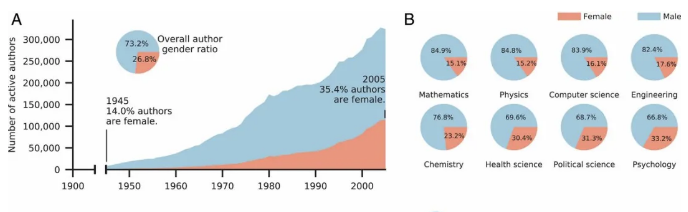

2020 年,PNAS 统计了全球多个国家、多门学科自 1955 年以来活跃的论文发表学者,发现女性研究者的比例虽然有所提升,但也只占到了 27% ,且存在严重的学科差异。

图片来源:Huang, J. et al. Historical comparison of gender inequality in scientific careers across countries and disciplines. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117, 4609–4616 (2020)| 1955 年以来各学科,多国科学界活跃的男性和女性主导的科研论文发表者的比例。(红色为女性,蓝色为男性)

图片来源:Huang, J. et al. Historical comparison of gender inequality in scientific careers across countries and disciplines. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117, 4609–4616 (2020)| 1955 年以来各学科,多国科学界活跃的男性和女性主导的科研论文发表者的比例。(红色为女性,蓝色为男性)从构词法来讲,「女科学家」无非就是在「科学家」前简简单单地加上了一个限定词,对「女」的单独强调似乎暗示着「科学家」群体本就应当默认由男性构成——

一群庞大群体之中的些许反常个体,需要一种性别标签的修饰才能够独立存在。

可是,能够定义「科学家」的,不本应只有「科学」一个因素吗?

生育,家务,社会惯性……和剩下的「选择」

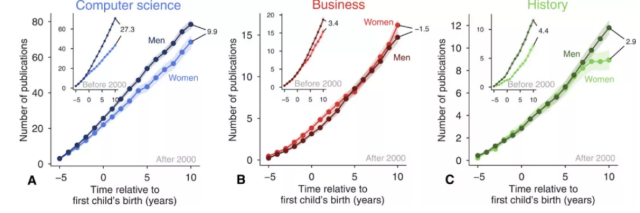

生育,的确是女性从事学术研究的一个巨大阻碍。《自然》杂志于 2021 年调查了 128 个国家的 9000 多名女性科研人员,结果显示,34% 的女性会在第一个孩子出生后离开 STEM(科学、技术、工程和数学)相关的全职研究岗位。

而对于那些留下的女性,养育孩子带来的影响则会逐年累计:在第一个孩子出生 9 年后,这些做母亲的科学家所发表的论文比做父亲的科学家平均少了 10 篇。

图片来源:The Gender Gap in STEM Fields: The Impact of the Gender Stereotype of Math and Science on Secondary Students' Career Aspirations

图片来源:The Gender Gap in STEM Fields: The Impact of the Gender Stereotype of Math and Science on Secondary Students' Career Aspirations而比起生育更加无法量化的「家庭生活中的付出」呢?

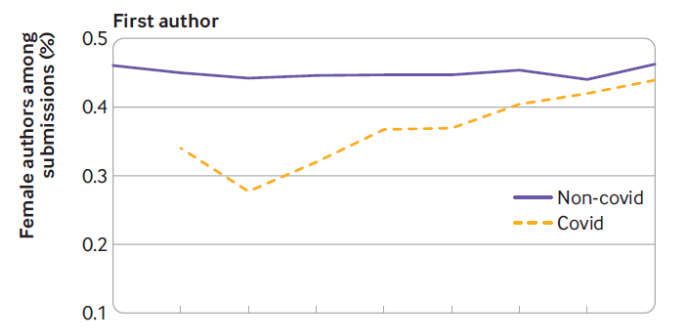

在全球性的新冠疫情对于人类社会原有的生活模式进行的颠覆之下,一些有趣的事实也得以浮出水面:

2021 年 10 月,BMJ 的一篇论文指出,在第一波疫情期间,女性科学家出现在论文关键署名位置的比例明显下降,这反映了在疫情封城期间,女性研究人员需要承担更多的家务与家庭教育工作,这一变化无疑对她们的研究工作造成了更大的负面影响。

在疫情之前的两年,女性学者占据了 46% 的第一作者、31% 的最后作者以及 39% 的通讯作者。而在进入 2020 年之后,这一比例迅速下降。

图片来源:Female authorship of covid-19 research in manuscripts submitted to 11 biomedical journals: cross sectional study. BMJ 2021; 375

图片来源:Female authorship of covid-19 research in manuscripts submitted to 11 biomedical journals: cross sectional study. BMJ 2021; 375除了这些客观的原因,还有一些容易被忽视的社会惯性。一篇发表在 political analysis 上的研究表明,男性作者更偏爱引用男性的论文。然而这只是「兄弟」文化科研领域里的一个缩影。

一份对 13 万余份简历的调查数据显示女性获得的研究经费和报酬通常少于男性,平均而言,女性要比男性多读一个学位才能获得和男性一样的收入。

如此种种,都让女性在科研工作中,更难启动且更容易中断。

让她们在历史长河里闪耀

性别议题在学术圈内实际上有着长久的历史。

早期历史上,甚至有女性学者为之付出了生命。如死于 415 年的帕蒂亚,她是当时亚历山大学院最出色的哲学家、数学家、天文学家,然而她的影响力却让当时的教廷感到恐惧,最终发动疯狂的信众将其残忍杀害。

而当我们把目光投向近现代的世界,那些已经取得了毫无争议的荣誉的女性学者们,也往往背负着学术界和社会性别文化的双重压力。她们被要求既要顾家,也要能出研究成果,既要是理性冷静的科学家,还需要成为符合社会期待的温柔、伟大的女性

如两次获得诺奖的玛利亚·斯克沃多夫斯卡,更让人熟知的名字是居里夫人,她曾因性别的原因被本国的正规高等院校拒之门外,在「飞行大学」里完成高等教育后,因为性别问题,她甚至谋不到一份教职。甚至在第二次获得诺奖后,去领奖前,媒体报纸上也充斥着她个人婚恋的八卦新闻。

1826 年,一位女性参政议政主义者玛蒂尔达·约瑟琳·盖奇发现了人类科学发展史中的一条隐性的规律——「玛蒂尔达效应(Matilda effect)」:

「女科学家取得的成就,经常被归功于与她们一起工作的男性科学家身上。」

1934 年,美国医学家乔治·惠普尔因为发现了贫血的「肝脏疗法」而获得了诺贝尔奖,但他的同事弗丽达·罗斯凯-罗宾斯,一位与他共同工作了三十年的女性病理学家,几乎是惠普尔所有学术著作的合作者,却没有得到应得的荣誉。

1957 年,杨振宁和李政道由于「宇称不守恒」获得了诺贝尔物理奖,名单上却少了关键实验物理学家吴健雄的名字。当时她没有对此作出任何回应。1988 年,她才发声说:

「尽管我从来没有为了得奖而去做研究工作,但是,当我的工作因为某种原因而被人忽视,依然是深深地伤害了我。」

图片来源:百度百科……

图片来源:百度百科……这些能力出众的女性所遭遇的不公,使得这个问题显得格外尖锐。二十世纪七十年代,加拿大第一位女市长夏洛特·惠顿对女性面临的情形总结道:「无论女性做什么,她们做得比男性好上一倍才能得到给男性的评价的一半。」 这种说法也许有些夸张,但确实反映了当时带给女性的挫折。

你可以自由地成为任何人

值得肯定的是,情况正逐渐好转,在所有学科和领域中,都有越来越多的女性出现在高层次的岗位上,女性的成功也更少会成为人们口中的「异类」谈资。

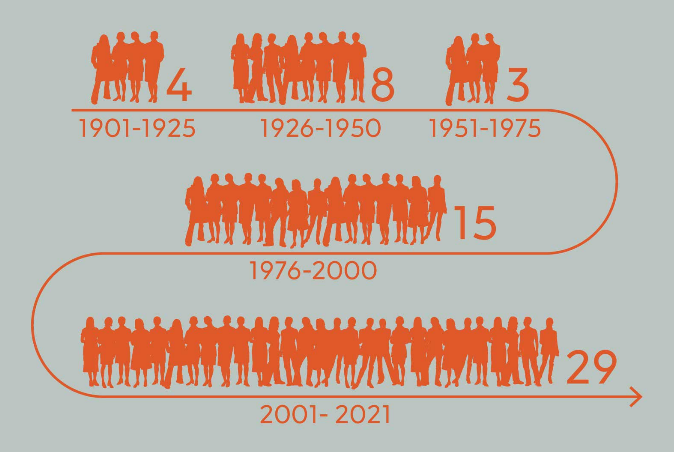

当我们回顾诺贝尔奖发展史,过去二十年女性获奖人数已经与上个世纪一百年间女性获奖人数总数(29 人、30 次)持平。

图片来源:诺贝尔奖官网|All women laureates 1901-2021

图片来源:诺贝尔奖官网|All women laureates 1901-2021去年,中国人民大学的学生陈思怡曾给校长信箱写信,提议在图书馆的名人画像中加入居里夫人,王贞仪,吴健雄等女性名人。当问到会不会害怕提议不被采纳时,陈思怡说自己常常会想起 200 多年前的王贞仪,那是女性成就更不被认可的年代,那时王贞仪都不会害怕,那自己更不会。

最终中国人民大学采纳了这项提议,图书馆的墙上多了很多女性学者,她们坚韧,温柔的灵魂和年轻的人们守望相助。

我们需要什么样的努力来告诉每个女性,她们也可以成为科学家呢?

或许这些前辈已经给了我们答案,她们在人类历史长河里,因种种偏见而被迫付出加倍的努力才获得的成功,她们踏出的一个又一个熠熠生辉的脚印正映照着我们前行。

但我们怎样才能保证有更多的女性愿意且能够真正投身到科研事业中,发挥自己的才能呢?或许我们需要更多根本性的改变!

今天,我们还在庆祝妇女节,不仅是因为它值得庆祝,更是因为它值得关注。我们期待的是或许在未来的某一天,人们不再关注为什么「这位女性」选择成为了一名「女科学家」;

而是这个充满智慧、勤奋和自由意志的人,就像无数个其他心怀梦想的个体一样,选择为了拓展人类认知的边界而努力。与那些在人类历史的长河中遭受打压、掩盖、欺瞒,却仍揣着一颗探索之心的前人们一起,将人类对世界的探索之路延伸至最远的地平线。

题图来源:豆瓣

投稿:zhanglanxin@dxy.cn